Carnet geoanarchico | 5 / Due Geoanarchici a piedi

Barranquilla, 1855. Un francese magro, dagli occhi chiarissimi, si reca al porto e cerca un’imbarcazione per Pueblo Viejo, un villaggio ai piedi della Sierra Nevada di Santa Marta, in quella che un tempo era chiamata Nuova Granada e che oggi è la Colombia. La linea blu delle montagne è il luogo che il giovane uomo ha scelto come patria. Dopo un soggiorno di qualche anno alla Nouvelle Orleans, nella piantagione di un connazionale, dopo aver accumulato stanchezza per il lavoro di precettore e disgusto per la schiavitù, ha deciso di cambiare vita, di tentare la fortuna in America Latina, nel desiderio di fondare una propria azienda agricola, senza schiavi, senza padroni. Non è ancora una delle comunità utopiche e libertarie che fioccheranno di lì a qualche anno verso la fine dell’Ottocento in Sud America. È solo il desiderio di andare lontano, di cercarsi un altrove in cui trovarsi.

L’imbarcazione è pronta. Banane, yucca, due rematori. Si parte. Dopo qualche ora di penosa navigazione arrivano al grande delta del fiume, una specie di mare costellato di isole alberate. Tutto sembra minuscolo e inavvicinabile. Ci vogliono ore per raggiungere un isolotto con una palma che sembra una banderuola. Ore per lasciarsi alle spalle lo stesso isolotto prima di raggiungere il successivo. I rematori non prendono troppo sul serio il proprio lavoro. Fanno troppo spesso delle soste, mangiucchiano qualcosa, si addormentano dopo aver fissato la barca a una radice acquatica. Il giovane francese si annoia, tenta di sfuggire alla loro compagnia fastidiosa inoltrandosi a terra, si siede sull’erba bassa, sotto l’ombra di qualche banano, di qualche mango. Poi si riparte. La brezza fresca, il paesaggio che scorre, e la barca che si infila in un canale più stretto, il Caño Clarino. Potrebbe quasi ricordare uno di quelli francesi, tra una tenuta e l’altra, e se arrivasse un’imbarcazione in senso contrario una delle due dovrebbe retrocedere fino alla prima laguna. Intanto sulle rive ci sono iguane enormi che prendono il sole.

È mezzogiorno. Altra siesta dei rematori. Altra esplorazione nell’entroterra. Altra partenza. Verso il crepuscolo l’imbarcazione getta l’ancora nelle nere acque di Cuatro Horcas. Arriva la notte. La luna e la luce zodiacale brillano sull’equipaggio addormentato. La brezza impetuosa scaccia le zanzare. Urla di scimmie nel buio. È solo il primo giorno. Ne seguiranno altri, tra paludi e canali, ma sempre più grandiosi, sotto le imponenti colonne dei manghi. Sono le foreste attraversate dai conquistadores, piene di coccodrilli e giaguari, e delle frecce avvelenate dei Cocinas. Finalmente l’imbarcazione arriva alla penisola di Salamanca, all’entrata della Cienega, un lembo di terra che separa le paludi dal mare. Il giovane uomo lascia l’imbarcazione e comincia a camminare da solo, verso l’oceano. Qualche anno dopo ricorderà la camminata con queste parole.

«Avanzavo a fatica attraverso l’acqua e le sabbie brucianti. Una sete divorante mi torturava. La lingua era incollata al palato. Mi sembrava che il cervello andasse in ebollizione. Dei brividi compulsivi mi attraversavano il corpo, la mia pelle era diventata secca, i miei pugni si stringevano, il mio occhio era fisso, a tratti avevo freddo. Mi aspettavo che il sole mi abbattesse da un momento all’altro con un suo ultimo raggio, e in un senso di ebrezza mi lasciavo andare a sogni di naiadi e tritoni sguazzanti tra fresche acque, sotto ombre eterne. Alla fine raggiunsi il limite della foresta di cactus e mimose. “Ancora fino a quell’albero!” disse in me un residuo di volontà. Il mio corpo obbedì. “Ancora fino a quell’altro!”, ripeté la mia voce interiore. Così mi trascinai da mimosa a mimosa e all’improvviso vidi ai miei piedi un ruscello che ai miei occhi dilatati pareva grande come un fiume».

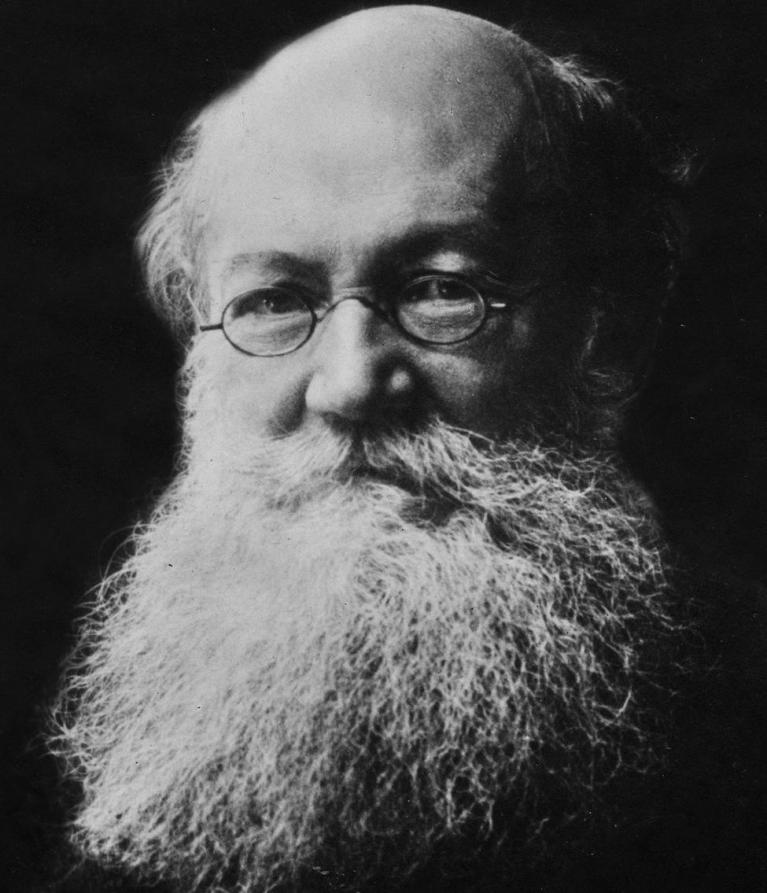

Il libro da cui è tratto il brano è Voyage à la Sierra Nevada de Sainte Marthe, pubblicato nel 1861 a Parigi da Hachette, e firmato da quello che sarebbe diventato uno dei più grandi geografi francesi, Élisée Reclus, anarchico. Il suo viaggio iniziatico in America Latina è all’origine della sua doppia vocazione, quella geografica e quella libertaria. Tutto era già preparato da tempo, ma i paesaggi grandiosi e le estenuanti prove del corpo funzionarono da enzimi. Il viaggio fu un fallimento. Reclus non riuscì ad avviare con successo la sua impresa. Finì febbricitante e allucinato in una capanna che era simile alla cella umida e buia di una prigione. Una specie di discesa agli inferi in cui capì che era tempo di tornare in Francia. Febbre. Malattia. Due mesi di convalescenza, e poi il ritorno: «Bisognava continuare a piedi perché Don Jaime aveva le gambe gonfie per le punture degli insetti e non poteva scendere dalla cavalcatura. Chiesi troppo alle mie forze. Camminai coraggiosamente per qualche ora, ma sfibrato dalla lunga malattia non potei resistere alla fatica. Sentivo che la vita mi abbandonava a poco a poco, all’improvviso tutto divenne nero attorno a me, e caddi a terra svenuto».

Nel libro questa scena è un vero topos narrativo. Il giovane Reclus cammina e sviene molte volte, come in una lassa similare dell’epica antico francese, stessa scena, stessa dinamica percettiva, stessa poetica del risveglio in un luogo salvifico, circondato dalle cure dei nativi. Il camminare è un rituale iniziatico, corpo nuovo che succede al corpo vecchio, contenitore delirante di visioni, esso stesso luogo. Ma bisognerebbe riguardarsi Aguirre furore di Dio di Werner Herzog per capire meglio il non senso dell’avanzare nello stomaco della giungla, la dissipazione del corpo e della mente in paesaggi troppo vasti, troppo inimmaginabili, il perdersi dell’individualità in un avvitamento disorientante e disorientato. Ma mentre Aguirre, come il Kurtz di Conrad, entra nella follia e nella morte, il giovane Reclus ce la fa per un soffio, si stacca dal grande magnete verde della foresta illimitata, ritorna a Parigi come un figliuol prodigo, si reinventa, rinasce.

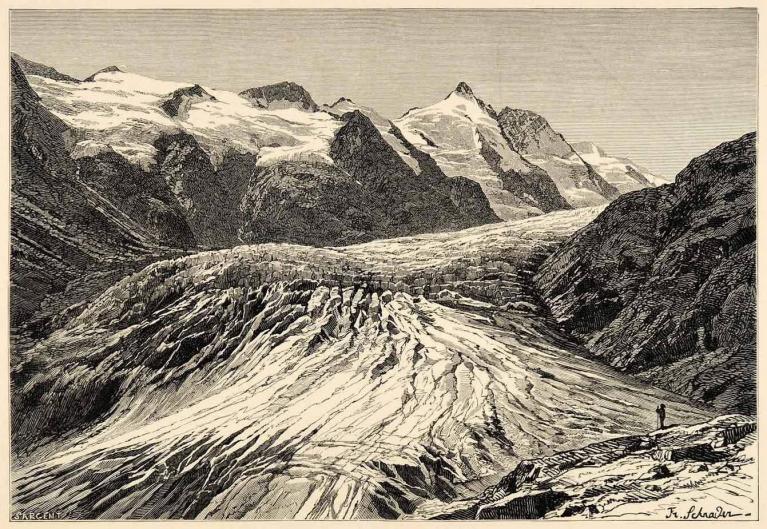

«Esaminai minuziosamente la stanza dove avrei ormai dovuto passare chissà quanti anni. Dalla posizione dell’alta ciminiera della Zecca indovinai di essere nell’angolo sud-ovest della Fortezza, in un bastione prospicente la Neva [...]. “La cosa più importante – mi dicevo – è conservare le forze. Non mi voglio ammalare. Fingerò di essere obbligato a passare due anni in una capanna nelle regioni artiche durante una spedizione polare. Farò molti esercizi, farò della ginnastica e non mi lascerò abbattere dall’ambiente. Dieci passi da un angolo all’altro della cella è già qualche cosa. Se li ripeto centocinquanta volte, avrò percorso una versta”, poco più di un chilometro. Allora decisi di fare sette verste al giorno: due la mattina, due prima di pranzo, due dopo pranzo e una prima di addormentarmi». Il prigioniero escogita anche un modo per contare. Ogni volta che passa davanti al tavolo sposta una delle dieci sigarette che ci ha posato sopra, così conterà più facilmente fino a trecento. Camminerà rapidamente, ma arrivato nell’angolo si volterà piano, per evitare il capogiro, e dovrà girarsi ogni volta in senso contrario. Ogni giorno. Molte volte al giorno. Per un numero indefinito di anni. E in tutto questo, nella testa, conserverà le immagini dei ghiacciai finlandesi, scomparsi alla fine della grande Era glaciale. Masse immaginarie, che lievitano misteriose nel buio della prigione.

Il prigioniero illustre è il principe Petr Kropotkin, assieme a Reclus uno dei più grandi geografi del suo tempo, come Reclus uno dei più grandi padri dell’anarchia. Ma la simmetria, oltre a questo, è lampante. Una capanna in Colombia che sembra la cella di una prigione, la cella di una prigione che diventa una capanna nell’Artico. Il camminare come azione di resistenza. La visione allucinata di paesaggio come tattica di sopravvivenza, in equilibrio tra consapevolezza e dissipazione. Per declinare in chiave sociale l’anarchia, è come se prima si dovesse praticare una via libertaria di autoannullamento, è come se la libertà, prima di essere un’idea, andasse scavata nel corpo, e nell’immaginario. Piedi, prigioni, paesaggi. Una formula così attuale da sembrare irrinunciabile. Una pista poetica, quella geoanarchica, che sta per raccontare molte cose al nostro presente.

[Matteo Meschiari, geografo, anarchico, lavora da anni a un libro che intreccia le storie politiche e geografiche di Élisée Reclus, Petr Kropotkin e Mosè Bertoni].