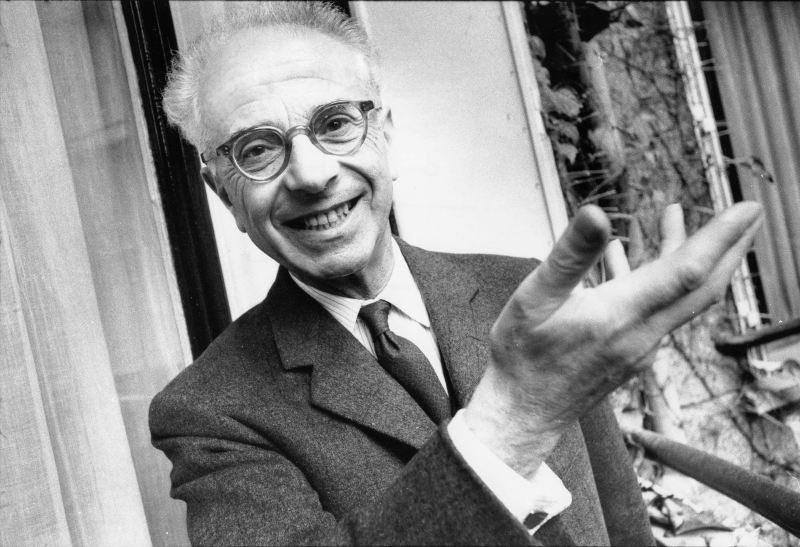

Émile Benveniste: io è chi dice io

La storia personale di Emile Benveniste, uno dei maggiori linguisti del Novecento (quando la linguistica era il sapere pilota fra le scienze sociali e non solo), ha una conclusione ironica – nel senso più tecnico della figura. A causa di un’ischemia improvvisa, perde l’uso della parola e per sette terribili anni – dal ’69 al ’76 – è costretto a letto, perfettamente lucido (trova refusi nelle bozze, dà indicazioni sugli omaggi dei suoi nuovi volumi…) ma tragicamente impossibilitato a esprimersi verbalmente, a usare quella lingua di cui era stato per molti decenni studioso indiscusso, innovativo, geniale.

Nato ad Aleppo, in Siria, nel 1902, Benveniste si trasferisce da ragazzo in Francia, e studia in una scuola rabbinica. Impara precocissimo decine di lingue, fra cui il celtico e l’antico iraniano (di cui diventerà specialista assoluto), scrive una grammatica del sogdiano, e contemporaneamente partecipa alla stesura della surrealista “Révolution d’abord et aujourd’hui” insieme a personaggi come Aragon, Artaud, Breton, Éluard, Ernst, Queneau. Gira il mondo, dall’India all’Alaska, per imparare sempre nuovi idiomi, ricostruendone puntualmente le logiche interne. Allievo di Antoine Meillet, a sua volta allievo di Ferdinand de Saussure, nel ‘27 diviene professore nella prestigiosa École pratique des hautes études, a Parigi, e dopo soltanto dieci anni entra al Collège de France, supremo tempio del sapere dove terrà due corsi all’anno fino al giorno del suo dannato incidente. Dal ’31 a ‘67 Benveniste partecipa attivamente a tutti gli annuali congressi internazionali di linguistica e di orientalistica, e nel ’68, a Varsavia, è tra i fondatori della Associazione internazionale di semiotica, di cui diverrà Segretario generale, come dire principale animatore e ideatore, con Jakobson, Greimas, Lotman, Sebeok e pochissimi altri.

Questa specie di doppia natura, da un lato esegeta acuto di antiche lingue orientali e dall’altro curioso sperimentatore di novità epistemologiche, lo porterà a scrivere saggi e articoli preziosi, poi raccolti nei celebri due volumi di Saggi di linguistica generale, e quel capolavoro riconosciuto, anch’esso in due tomi, che è il Vocabolario delle istituzioni indoeuropee, dove grazie a sottilissime indagini etimologiche ricostruisce l’organizzazione concettuale sottesa all’intera cultura occidentale: potere, diritto, religione, economia, parentela, società… Insomma, un punto di riferimento, ancor oggi, non solo per i contenuti specifici della sua ricerca a tutto tondo (le lingue dicono ben più che se stesse), ma soprattutto per i metodi e le teorie che, a cascata, ne derivano. Nel suo lavoro Benveniste s’è interessato a letteratura, arte, sociologia, psicanalisi, filosofia, ma anche etologia e teoria della comunicazione, ovviamente antropologia, tutte pratiche intellettuali e discipline che adesso guardano alla sua opera come faro imprescindibile.

Benveniste è noto soprattutto per la sua idea di enunciazione. A metà strada fra generali sistemi linguistici e modi in cui essi vengono adoperati dai singoli individui, nell’interstizio cioè di quei due lati del linguaggio che Saussure chiamava langue e parole, ci sta, secondo Benveniste, un’istanza che egli chiama discorso: è la lingua inserita nelle situazioni tangibili in cui viene utilizzata e che, in qualche modo, essa inscrive al proprio interno. Sembra difficile, ma è abbastanza evidente. Prendiamo il caso dei pronomi personali, une delle poche entità a carattere universale, una forma grammaticale da cui nessuna lingua può prescindere. Non c’è lingua, riscontra Benveniste, in cui non ci sia qualcosa come un ‘io’ (segno corrispondente a colui che sta parlando, e che cambia quando costui cessa d’esprimersi), qualcosa come un ‘tu’ (corrispondente a colui che ascolta, diventando ‘io’ se prende la parola) e, conseguentemente, qualcosa come un ‘egli’ (definibile come colui che non è né ‘io’ né ‘tu’, una non-persona la chiama il linguista). Come dire che non c’è interlocuzione possibile senza quest’apparato pronominale minimo (presente nella grammatica linguistica) che si realizza solo nella comunicazione concreta. A metà strada, appunto, fra sistema linguistico e atto di parola. Come del resto altre parti della grammatica, come le forme verbali e i dimostrativi, che non possono prendere a significare senza un ‘qui’ e un ‘ora’ che mutano a ogni variare della situazione. Proferire un discorso è mettere in opera la lingua, la quale, però, ha previsto in anticipo quest’atto di enunciazione. Come dire che un’automobile esiste veramente non perché ha un motore ma perché c’è qualcuno che, accendendo quel motore, la sta guidando.

Questa piccola scoperta ha conseguenze teoriche enormi. Innanzitutto mette fine a un dibattito gigantesco – non solo in linguistica ma in tutte le scienze umane e sociali – circa la primarietà del sistema (la celebre ‘lingua fascista’ di Barthes) oppure del processo (le singole parlate): fra l’autoritarismo arbitrario delle regole e la sospirata libertà d’espressione c’è appunto l’enunciazione, che dà un colpo al cerchio della grammatica e un altro alla botte dell’individuo. Così, ne deriva che non esiste soggettività senza una lingua che la ponga in atto: io è chi dice ‘io’, non se ne esce. Analogamente la lingua costruisce l’intersoggettività, e cioè la rete di relazioni fra persone i cui ruoli si determinano a seconda di chi, hic et nunc, è ‘io’, chi ‘tu’ e chi ‘egli’. Non c’è modo migliore per sottovalutare l’importanza pubblica di qualcuno, per esempio, che dargli dell’‘egli’, riducendolo a una non-persona. Ed è soltanto nel discorso, continua Benveniste, che è possibile provare a comparare sistemi di segni diversi, essendo esso l’unico piano di consistenza che essi hanno in comune. Così per esempio lingua, pittura e musica hanno organizzazioni espressive assai diverse, ma tutte e tre producono discorsi, dicono cose che tendono a costituire forme di soggettività e di intersoggettività. Una rivoluzione teorica profonda che, appunto, filosofia, psicanalisi, letteratura eccetera non potranno non tenere in considerazione.

Esce adesso da Neri Pozza, in una collana diretta da Giorgio Agamben (che questo linguista ha letto e riletto appassionatamente), un altro fondamentale volume di Emile Benveniste intitolato Lingua e scrittura. Ultime lezioni. Collège de France 1968-1969, a cura di Jean-Claude Coquet e Irène Fenoglio, con un’introduzione all’edizione italiana di Nicoletta Di Vita, l’introduzione originale dei due curatori, un’accurata biografia di Georges Redard e una nota filologica di Emilie Brunet. Nonostante questo massiccio apparato a corredo del volume, non possiamo non notare l’assenza dei due bellissimi testi di Julia Kristeva e Tzvetan Todorov che aprono e chiudono l’edizione Seuil risalente a una decina d’anni fa.

Il libro vale ben più della semplice riscoperta di carte inedite, ovvero degli appunti manoscritti per gli ultimi due corsi di Benveniste al Collège. Non è, in altri termini, una semplice trovata editoriale. Se nella prima parte, ossia nelle prime sette lezioni, Benveniste torna ai suoi temi basilari (enunciazione, discorso, soggettività etc..), nelle successive prende di petto la questione della scrittura, nei suoi rapporti con la versione orale delle lingue. Se uno come Saussure, prendendosela con filologi e letterati, aveva considerato la scrittura una semplice rappresentazione grafica d’una lingua parlata che le preesiste, e se al contrario Derrida aveva visto nella scrittura un supplemento significativo, per certi versi eversivo, decostruttivo del logocentrismo occidentale, Benveniste, da linguista perennemente sul campo, pone le cose in termini assai diversi, dividendo di netto i due domini espressivi. Innanzitutto, per uno studioso di lingue antiche molte delle quali scomparse, non va confusa la scrittura come attività, come fenomeno espressivo culturalmente dato, con la versione scritta delle lingue (alla quale, sola, Saussure si riferiva). Non si tratta cioè di vedere come le lettere dell’alfabeto rendano suono per suono, ma come, più in generale, l’attività fonetica si metta in relazione a quella scrittoria, la phoné alla graphé.

Nella scrittura, dice Benveniste, la lingua riflette su se stessa, si autosemiotizza, si guarda dal di fuori come capacità di esprimere il pensiero, anche interiore. Così, la scrittura non è la capacità di riprodurre la lingua ma semmai di iconizzarla, di farla diventare immagine, di tradurla in un altro, molto diverso, sistema di significazione. A fronte delle vetuste querelle sulle differenze irreparabili fra lingua e immagine, ecco che, molto banalmente, viene fuori che la scrittura è sia lingua sia immagine, l’immagine della lingua. Così, la relazione fra lingua e scrittura non è di semplice rappresentazione ma di traduzione intersemiotica, con tutto ciò che questa traduzione comporta, come sempre, in termini di fedeltà e infedeltà, mantenimento o perversione del significato. In particolare poi, per quel che riguarda le sue versioni alfabetiche, la scrittura non presuppone la lingua ma, a ben vedere, una linguistica, per quanto embrionale comunque già sviluppata. Come elaborare un insieme di tratti grafici corrispondenti ad altrettanti tratti sonori senza aver, prima, individuato tali tratti sonori? Senza la fonetica, nessuna scrittura (alfabetica) sarebbe stata possibile.

Appare chiaro come questa riflessione retroagisca sulla teoria del discorso in quanto attività concreta, come lingua che costituisce categorie grammaticali ad hoc per regolare a priori la propria dinamicità sociale. Esiste qualcosa come un discorso nella scrittura? Ovviamente sì. Anzi, è proprio nel discorso che lingua e scrittura divengono comparabili, riuscendo possibile calcolarne somiglianze e differenze. Chi è l’io che scrive? Qual è il suo hic et nunc? Diversi spostamenti concettuali occorre mettere in atto per rispondere a questo interrogativo. Viene fuori, per esempio, la questione dell’identità autoriale e di quella del lettore. E qui scatta la vecchia, sempiterna idea per cui Je est une autre, io è un altro. Da cui la nota immagine della morte dell’autore, che quanto meno da Blanchot, Barthes e Foucault si distribuisce lungo tutta la seconda metà del secolo scorso: scrivere, per l’autore moderno, è esporsi alla fine, eternarsi e insieme sparire in un testo che, una volta redatto, vivrà di vita propria, soggetto alla miriade di interpretazioni che il suo produttore, l’autore appunto, non potrà e dovrà più controllare.

Si aprono così quanto meno due strade di ricerca e di riflessione. Da una parte questioni più tecniche e di una certa complessità, antropologiche e semiotiche insieme, riguardanti le differenze fra tipi di scrittura, pittografica, geroglifica, alfabetica e così via, ma soprattutto le zone di confine fra di essi, le interferenze, le sovrapposizioni, le transduzioni. Fra l’icona astratta di un’idea, la configurazione stilizzata di un evento e la codificazione tratteggiata di un suono c’è ovviamente uno scarto di livello (Benveniste cita qui l’astrusa tipologia di segni elaborata da Peirce). Ma ciò non toglie che un grafema, una banale lettera, resti comunque un’icona. Nell’Impero dei segni (1970) Barthes faceva notare come in Giappone l’atto di scrittura e quello pittorico siano esito della stessa metodica dedizione, del medesimo gesto sapiente e insieme ludico che, lentamente, traccia significanti puri su lunghi fogli di carta arrotolata. E, del resto, passando alla seconda strada di ricerca, lo stesso Barthes aveva indicato assai bene, già dai suoi primi scritti raccolti nel Grado zero della scrittura (1953), la necessità storica di abbandonare la letteratura come superfetazione di connotazioni ideologiche (dove lo stile personale si prende in carico l’impegno politico e sociale) per andare in cerca di una scrittura bianca, al grado zero, priva dell’ansia di significare a tutti i costi, scevra dai ricatti del simbolismo occidentale. Riuscire a essere intransitivi, come i verbi senza oggetto, è il miglior modo per eludere il funzionalismo borghese moderno. La manualità dello scrivere si fa metafora di una precisa posizione poetica. Cosa che, s’è detto, apre la strada al decostruzionismo di Derrida, Sollers e soci.

Julia Kristeva, nell’introduzione già citata all’edizione francese del nostro libro, lo dice molto chiaramente: Benveniste, in quel suo ultimo corso al Collège, vuol dire la sua, dal suo precipuo punto di vista, circa ai temi di questo serrato dibattito, e soprattutto sul varco metaforico dagli aspetti materiali della scrittura e quelli letterari. Che tanto metaforico, a ben vedere, non è. Il passaggio dall’oralità alla scrittura, le cui conseguenze antropologiche sono assai note (Ong, Havelock, Goody, Cardona…), più che un trasferimento è uno sdoppiamento. Da una parte il sistema bocca/orecchio, dall’altro quello mano/occhio: ecco due modi, dice sorprendentemente Benveniste, per far emergere, per manifestare parzialmente e di sguincio, quello che chiama il ‘linguaggio interiore’. Che non è banalmente il pensiero ma, ricorda Kristeva, ciò che altrove Benveniste stesso aveva chiamato la “forza anarchica dell’inconscio freudiano”. La lingua, spesso, prova ad addomesticare questa forza dispersiva profonda; la scrittura, o se si vuole la literacy, la fa esplodere. Ecco perché, aveva detto il solito Barthes, occorre amare spassionatamente Benveniste.