Altre rivoluzioni / Miles Davis e le forme della libertà

In un’intervista con il compositore, storico del jazz e rabbino Bob Gluck, il batterista Barry Altschul dichiarò: “per me la definizione di libertà è vocabolario. Più vocabolario musicale hai, più sei libero”. Il sassofonista Anthony Braxton, che con Altschul condivise la breve ma intensa avventura del quartetto Circle all’inizio degli anni ’70, grande appassionato di scacchi, da par suo dichiarò: “per me la bellezza degli scacchi sta nel fatto che offrono una splendida opportunità per osservare le strutture e le relazioni, i progetti, le strategie sugli scopi, e i rapporti fra queste strategie, le variabili, gli obiettivi e il conseguimento degli obiettivi. La bellezza degli scacchi si estende anche alla fisica e alle pressioni. Per quanto mi riguarda, gli scacchi dimostrano ogni cosa”.

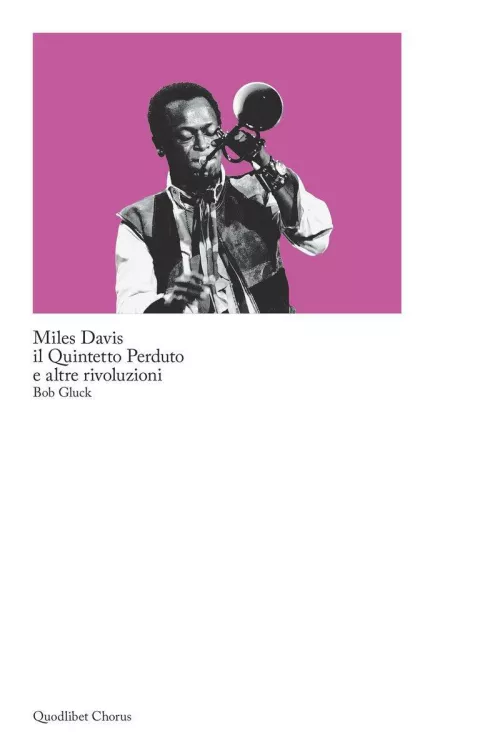

Fin dalla sua apparizione sul finire degli anni ’50, il cosiddetto free jazz si porta appresso un pregiudizio o una nozione non del tutto corretta, l’idea cioè che dietro la volontà di suonare una musica libera dalle costrizioni formali (siano queste ritmiche, melodiche o armoniche), si annidi lo spettro dell’anarchia e del caos. Le dichiarazioni di Barry Altschul e di Anthony Braxton, citate nel libro Miles Davis, il quintetto perduto e altre rivoluzioni di Bob Gluck (ed. Quodlibet, 328 pp., € 25,00, terzo volume della collana Chorus curata da Claudio Sessa), esplicitano come l’improvvisazione libera abbracciata da tanto jazz fra gli anni ’60 e ’70, era anche se non soprattutto una ricerca sul piano formale, salvo che quelle forme, nella loro astrazione e nel loro tentativo di porsi diversamente nel rapporto fra “strategie, variabili e obiettivi”, andavano cercate altrove che su uno spartito musicale.

Il libro di Gluck mette bene in luce come gli esperimenti radicali che proliferarono sul finire degli anni ’60 e che riguardavano gli ambiti musicali più diversi, dalle avanguardie colte al jazz, passando per le molteplici declinazioni del rock, si presentavano insieme come una ricerca formale ed estetica che prevedeva una revisione a tutto campo delle leggi e delle strutture su cui si fondava l’espressione musicale, così come una dichiarazione di natura politica. Il pianista Chick Corea, elemento chiave del quartetto Circle completato, oltre che da Altschul e Braxton, dal contrabbassista inglese Dave Holland, a questo proposito dichiarò: “parte della musica libera che veniva suonata non nasceva soltanto dal desiderio di infrangere le regole per sperimentare cose nuove, ma era anche una dichiarazione: noi abbiamo il diritto di farlo”. Per raggiungere l’obiettivo – la riformulazione delle leggi unita alla rivendicazione consapevole del diritto di farlo – era necessario agire non solo di comune accordo, ma puntare all’impossibile: arrivarci mettendo in campo, sempre nelle parole di Chick Corea, una mente musicale collettiva.

Parte del libro di Gluck è dedicata al cosiddetto quintetto perduto di Miles Davis. Prima d’allora – fine anni ’60 – Miles era stato a capo di due quintetti leggendari. Quello storico degli anni ’50 con, fra gli altri, John Coltrane, e poi, nella seconda metà degli anni ’60, quello con Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter e Tony Williams (meglio noto, sorta di preludio alla mente musicale collettiva cui alludeva Corea, come il quintetto telepatico, proprio in virtù della coesione e della spontaneità collettiva che riusciva a esprimere). Il quintetto perduto di Miles fu una formazione con cui Miles non incise mai (da qui il nome), ma di cui si servì per sperimentare una delle sue innumerevoli evoluzioni musicali, in particolare quella che lo portò ad abbracciare la dimensione elettrica, a incorporare elementi che aveva prelevato dal rock e dal funk nero, e a operare poi in sala d’incisione secondo delle modalità che il jazz ancora non aveva sperimentato ma che erano già in uso nel rock (si pensi in particolare ai Beatles di Revolver o del Sgt. Pepper’s). Una stagione che, su disco, fruttò un lavoro epocale come Bitches Brew, e che il giornalista Peter Kneepnews definì il periodo di transizione protofusion di Miles Davis.

Miles Davis aveva intuito che nella società americana era in atto un mutamento profondo. Da musicista jazz rigoroso e consapevole di quanto il jazz avesse contribuito a definire l’identità nera d’America, aveva trascorso gli anni ’50 e buona parte degli anni ’60 senza badare troppo al rock’n’roll. Poi, d’un tratto, sul finire del decennio, s’era reso conto di come quella che sulle prime era parsa una moda o una deviazione estetica non dissimile da tante altre, si stava in realtà delineando come un nuovo deposito culturale, qualcosa che nel destabilizzare le gerarchie di potere (soprattutto nel rapporto fra chi la cultura era suscettibile di produrla, e chi invece si limitava ad assorbirla, se non proprio a subirla, com’era stato per gli afro-americani), stava anche cambiando le regole del gioco. In termini di rilievo sociale il jazz stava consegnando il testimone al rock e, in ambito di musica nera, alla musica soul e al funk. Assistendo ai concerti di James Brown e di Sly Stone, Miles capì che l’identità nera d’America si stava ormai abbeverando altrove, e in particolare sui dischi di Aretha Franklin e su quelli di case discografiche come la Motown, la Stax o la Atlantic. I ragazzi erano tornati a ballare, e nell’abbracciare il ritmo viscerale del funk, Miles puntava anche a restituire al jazz la consapevolezza del corpo, dopo la stagione più introspettiva e sedentaria del bop. Dai club fumosi in cui gli appassionati seguivano il jazz seduti come a teatro, meglio ancora se col cipiglio di chi stava assistendo a un rito sacro, bisognava tornare a suonare una musica che ti costringesse a muoverti, ad agire col corpo oltre che col pensiero, anche se questo avrebbe comportato abbandonare una rispettabilità a lungo inseguita.

Miles abbracciò questa rivoluzione a tutto campo. Sul piano musicale, provando ad amalgamare le istanze del free con la pulsione della nuova musica nera adottata dai giovani, così come sul piano apparentemente più frivolo e marginale del come mi presento vestito su un palcoscenico. La cosa fu repentina. Nello spazio di pochi mesi il quintetto di Miles passò dal rigore formale degli anni ’50, vestiti scuri e cravatte (musicisti neri vestiti a festa che suonano una musica sofisticata, una musica che doveva infine essere presa sul serio), agli svolazzi hippie: foulard, bandane, colori sgargianti, stivaloni, pantaloni attillati, cinghie, il vestiario della generazione nata sotto il segno dell’Acquario. Un cambio di tenuta che avvenne di colpo, quasi da un giorno all’altro. Il racconto sociale dell’America era passato di mano, e Miles aveva tutte le intenzioni di continuare a essere al centro di quel racconto (Chick Corea lo disse molto bene: Miles stava cercando il suono della giovinezza). Bitches Brew rappresentò il primo, importante capitolo di questo cambio di paradigma. Il suono elettrico, certo, la libertà formale che aveva avuto in Ornette Coleman e in Cecil Taylor i primi ambasciatori a suon di punti esclamativi (Something Else!!!! e Tomorrow is the question!, titolava i suoi dischi Ornette Coleman; Looking ahead!, gli faceva eco da par suo Cecil Taylor) e che Miles aveva già esplorato con il quintetto telepatico, un diverso approccio al materiale musicale, ma anche una diversa modalità con cui quel materiale andava confezionato. I musicisti in sala d’incisione non eseguirono dei brani musicali come i jazzisti erano soliti fare, e cioè, dall’inizio alla fine, ma, seguendo le indicazioni di Miles, registrarono delle sezioni di brani, o per meglio dire dei moduli o dei motivi che poi, in cabina di regia, il produttore Teo Macero avrebbe assemblato a suo piacere, facendosi insieme montatore e regista, trasformandosi di fatto nel vero artefice del prodotto finale. Anche nel jazz, proprio come già era avvenuto nel rock, la postproduzione entrò a far parte del processo creativo.

Molti anni prima di Miles Davis, il musicologo americano Charles Seeger (padre del più noto folksinger Pete), aveva sostenuto che le composizioni troppo complesse, armonicamente più ricercate, non avevano facoltà di fare presa sulle masse. In un saggio intitolato On Proletarian Music pubblicato nel 1934, Seeger aveva sostenuto che la musica doveva essere “nazionale nella forma e rivoluzionaria nel contenuto”. Alla musica ardita e innovativa sul piano formale proposta dalle avanguardie e da compositori quali Henry Cowell o Edgar Varèse, la stragrande maggioranza dei lavoratori americani continuava a preferire la musica che sentiva alla radio, sui dischi o al cinema. Il saggio di Seeger era giunto come risposta alle affermazioni dello stesso Henry Cowell, il quale, l’anno prima, nel 1933, aveva dichiarato al Daily Worker, l’organo ufficiale del partito comunista americano, che “uno dei grandi errori nel campo della musica dei lavoratori (workers music) è stato quello di combinare dei testi rivoluzionari con musica tradizionale – una musica che non può in alcun modo essere considerata rivoluzionaria”. Charles Seeger era d’avviso contrario: per fare la rivoluzione era assolutamente necessario mantenere vivo il legame con le forme della tradizione e col sentire delle masse.

Non ci è dato sapere se Miles Davis condividesse o meno il punto di vista di Seeger, ma è certo che il suo tragitto musicale, dal quintetto perduto in poi, indica la volontà di non allontanarsi troppo dal sentire delle masse. Qualcuno, nell’ambiente, non mancò di rimproverarglielo. Billy Higgins, lo storico batterista di Ornette Coleman, richiamandosi proprio alla svolta elettrica compiuta da Miles, lo definì un maneggione. La parabola artistica di Miles Davis andrebbe però meglio inquadrata nel contesto di un’arte americana intesa come arte capace di intrattenere, per usare l’espressione del sociologo inglese Simon Frith. L’industria musicale americana nacque ufficialmente nel 1787, undici anni dopo la dichiarazione d’indipendenza (John Aitken fu il primo editore a pubblicare, proprio quell’anno, uno spartito negli Stati Uniti). Nazione e intrattenimento, in America, se non proprio gemelle, sono quanto meno coeve. Rimproverare a Miles il desiderio di stare con le masse sarebbe un po’ come rimproverare a Scott Joplin, il padre del ragtime, di aver intitolato la sua composizione più celebre The Entertainer, l’intrattenitore, a George Gershwin di aver flirtato con il musical e di aver scritto alcune delle sue pagine migliori per Broadway, a Duke Ellington di aver composto musica da ballo, a Paul Whiteman di aver reso popolare la Rapsodia in blu, o a Irving Berlin di non aver scritto altro che canzonette.

Salvo che Miles rivoluzionario lo fu per davvero (la musica di Miles ti fa pensare a Nat Turner, fiero senza esagerare, perché programmava l’insurrezione, ha detto lo scrittore, musicista e fondatore di Black Rock Coalition, Greg Tate), e il suo avvicinamento al funk e alla dimensione elettrica non va letto solo come un tentativo di stare al passo coi tempi per continuare a vendere dei dischi, ma anche con la consapevolezza che, come insegnava Charles Seeger, per fare della musica che continui a rappresentarci sul piano emotivo e a farci sentire parte di una collettività, è necessario non allontanarsi troppo dal sentire comune. Il rock, da questo punto di vista, si è rivelato e per molti versi continua ad essere una musica ideale per promuovere le più diverse istanze di riforma sociale. E questo proprio in virtù della sua semplicità (i fatidici tre accordi ereditati dal blues), della sua immediatezza e, per l’appunto, della sua derivazione formale dalle musiche di estrazione popolare.

Il libro di Gluck si prova a raccontare una stagione complessa e ricchissima di spunti. E lo fa in particolare mettendo a confronto le vicende del quintetto perduto di Miles Davis con quelle del quartetto Circle e del Revolutionary Ensemble (un trio, in verità), facendo emergere come queste diverse esperienze avessero una matrice estetica comune e fossero espressione di un’impellente necessità di cambiamento sociale che abitava, in modo più o meno spinto e in modo più o meno libero, molta musica di quegli anni. Gluck sottolinea più volte come la differenza fra Miles Davis e molto del jazz libero di quegli anni non andasse cercata tanto sul piano della sostanza, quanto su quello del rapporto con l’industria discografica. Miles, dice Gluck, era una figura culturale confinante con la celebrità. Questa posizione, che Miles s’era conquistato a fatica sull’arco di decenni e lottando, da afro-americano, contro tutta una serie di pregiudizi e di ostacoli, proiettata nel contesto di quegli anni, fra una musica che rivendicava il diritto ad esprimersi in libertà e la consapevolezza di un’identità nera che guardava con crescente sospetto all’industria bianca, pose Miles, agli occhi di alcuni, in una condizione di complicità se non proprio di connivenza col nemico (incideva pur sempre per una casa discografica ch’era un mezzo impero, no?, la Columbia, poi CBS, oggi parte del gruppo Sony BMG Music Entertainment).

Vendere dei dischi (in un’epoca in cui ancora si vendevano dei dischi…), o riempire le sale da concerto, poteva quasi sembrare una colpa. Fu, quella raccontata da Gluck nel suo libro, una stagione avventurosa come poche. Forse quella in cui il jazz portò la sua premessa e la sua promessa al confine estremo. Tanto avventurosa ed estrema che oggi continua a rappresentare, più che un punto di riferimento o una bussola, un punto di prossimità e di impossibilità insieme, un’idea di libertà che si presupponga in quanto ipotesi, non certo come norma.

Il quintetto perduto di Miles Davis dal vivo a Parigi, 1969.