Snær Magnason, Il tempo e l’acqua / Requiem per un ghiacciaio

Ok non è ok

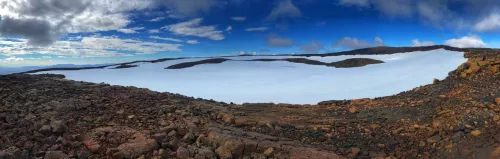

“Un buon amico ci ha lasciato. Ci tenevo molto”, dice sommesso il glaciologo islandese Oddur Sigurổsson. È il 18 agosto 2019 nel distretto di Borgarfjörổur, una novantina di chilometri da Reykjavik, a oltre mille metri d’altitudine. In un paesaggio di rocce vulcaniche e licheni è raccolto un centinaio di persone, tra colleghi glaciologi, politici come la Prima ministra Katrín Jakobsdóttir, giornalisti, scienziati e attivisti, alcuni giovanissimi. Sigurổsson brandisce un certificato di morte che attesta la causa del decesso: “riscaldamento eccessivo” ed “esseri umani”. In una giornata agostana sebbene il termometro segni zero gradi, i presenti compiangono la scomparsa di Okjökull o Ok per gli amici (pronunciare /aouk/), che vuol dire onere, peso, giogo. “OK er ekki OK”, cioè “Ok non è ok”. La sua è una morte prematura, avvenuta dopo soli trecento anni rispetto a un’aspettativa di vita di oltre mille anni.

Questa cerimonia funebre compiange infatti la scomparsa di un ghiacciaio (jökull) di cui non resta altro che il vulcano, ucciso dal cambiamento climatico, ovvero da cause antropogeniche. La sua età è inscritta negli anelli che lo circondano: “I ghiacciai sono manoscritti congelati che raccontano delle storie, proprio come gli anelli dei tronchi d’albero o gli strati di sedimentazione, da cui attingiamo informazioni con cui comporre un’immagine del passato. Immagazzinano la storia delle attività vulcaniche, conservano polline, acqua piovana e bolle d’aria che rivelano la composizione chimica dell’atmosfera di decine di migliaia d’anni fa, come sanno bene i paleoclimatologi: sono importanti fonti di informazione sulle precipitazioni e sulla vegetazione del nostro passato” (Andri Snær Magnason, Il tempo e l’acqua, tr. di Silvia Cosimini, Iperborea 2020, p. 181).

A morire sono corpi di ghiaccio – le più importanti riserve di acqua dolce sul pianeta – ma anche i portatori di una storia millenaria, quella dell’atmosfera e quella della memoria umana, catastrofi nucleari incluse. Non a caso in Islanda ogni ghiacciaio ha un nome e una storia, è insomma un’entità mitopoietica.

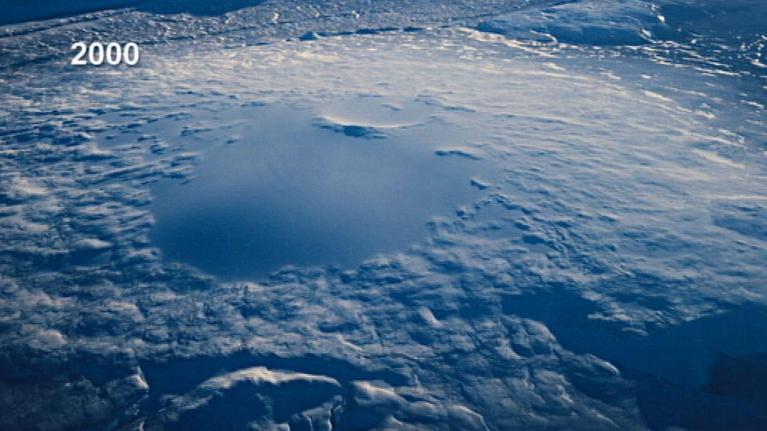

Nei primi anni del XXI secolo Sigurổsson ha inventariato oltre quattrocento ghiacciai; nel 2014, quando cerca di nuovo Ok, non lo trova. Alla fine del XIX secolo la sua calotta glaciale misurava 16 km2, nel 1978 solo tre. Nel 2014 Ok non c’è più: attorno al cratere del vulcano resta solo il 6,6% della superficie originale del ghiacciaio. Una fanghiglia grigia, un accumulo di frammenti di argilla, limo, sabbia e ghiaia che Sigurổsson definisce “dead ice”, traducendo così, senza mezzi termini, quello che la geomorfologia chiama morene.

La mia memoria urbana va alla neve in città, soffice il primo giorno per giocare a palle di neve o costruire pupazzi, massa sporca il secondo, accatastata ai bordi dei marciapiedi e saltata a pie’ pari per non insozzarsi.

Di “dead ice” si tratta, perché i ghiacciai islandesi sono vivi: crescono d’inverno, si muovono a terra e al loro interno: “Il ghiacciaio è una massa di ghiaccio che si sposta per effetto del suo stesso peso. La massa è viscosa, e i ghiacciai più grandi funzionano come i nastri trasportatori: le precipitazioni nevose invernali si raccolgono nella zona di accumulo e, congelandosi, scivolano verso valle, dove si sciolgono” (Magnason, pp. 172-3, come le citazioni successive).

Un ghiacciaio stratificato è spesso quaranta-cinquanta metri, abbastanza per crollare sotto il suo stesso peso; questo gli permette di muoversi, altrimenti è ghiaccio morto come Ok. La sua O tonda è diventata una C – e Oc era l’ortografia medievale di Ok, come se nel suo volto cadaverico si disegnasse un’espressione infantile.

Il prossimo ad andarsene sarà, pare, Snæfellsjökull tra una ventina d’anni. Se i ghiacciai continuano a perdere undici miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno (Cymene Howe, Dominic Boyer, Death of a Glacier), tra duecento anni scompariranno gli oltre quattrocento ghiacciai islandesi, senza considerarne altri come il Thwaites in Antartica. E questo potrebbe accadere già nel 2200 o, secondo altre stime, nel 2170; i nipoti di un bambino che oggi ha dieci anni potrebbero esserne testimoni.

Le mappe dell’Islanda andranno ridisegnate, cancellando un ghiacciaio dietro l’altro. L’Islanda – terra di ghiaccio e di vulcani – sarà ancora Ice-land? O una land senza ice? “I nostri nipoti guarderanno le vecchie cartine geografiche e cercheranno di immaginare un monte fatto di acqua ghiacciata” (p. 177).

Ok memorial

“Un ghiacciaio che muore ha l’aria triste e fragile, e sparisce senza far rumore” (p. 189). Nel 2014 Sigurổsson diffonde la notizia della morte di Ok; al di là della ristretta cerchia dei glaciologi, suscita pochissima attenzione al di fuori dei confini islandesi. Si tratta di un piccolo ghiacciaio, poco conosciuto, e il suo ritirarsi è lontano dalle immagini spettacolari degli iceberg immensi come montagne che collassano in acqua con un tonfo.

I glaciologi non sono attrezzati per comprendere fenomeni così spiazzanti. Il ciclo di vita di un ghiacciaio risponde in genere a tempi geologici, non a tempi umani; oggi invece gli eventi ambientali sono misurabili su una scala non più millenaria o secolare ma umana. I ghiacciai si ammalano e muoiono nell’arco delle nostre esistenze.

Così nasce l’idea del funerale dell’agosto 2019, raccontato da Lacy M. Johnson (How to Mourn a Glacier. In Iceland, a memorial ceremony suggests new ways to think about climate change, “The New Yorker”, 22 luglio 2019) o da Julien Achache: “Fino alla linea d’orizzonte non si vede più la strada, né una città, né una casa, né alcun segno di attività umana. È una sensazione strana, considerando che sei venuto qui a testimoniare gli effetti dell’attività umana” (A Day Trip to a Dead Glacier: Okjökull, 21 settembre 2018).

La situazione è inedita perché se nel corso della storia l’uomo ha sviluppato una miriade di cerimonie e rituali funebri, non si è mai trovato davanti a un ghiacciaio morto. Abbiamo costruito monumenti che commemorano alcuni eventi salienti della storia umana; ma la distruzione dei più controversi suscita un’indignazione a tratti isterica che non ha pari nel caso della catastrofe ecologica.

Il tempo e l’acqua

“Ok è il primo ghiacciaio islandese a perdere il suo status di ghiacciaio. Si prevede che tutti i nostri ghiacciai seguiranno lo stesso percorso nei prossimi duecento anni. Questo monumento è qui per attestare che sappiamo cosa sta accadendo e cosa va fatto. Solo voi sapete se così è stato”. Così recita la placca commemorativa in rame che sette bambini pongono in cima al vulcano/ex-ghiacciaio. Autore del testo in inglese e islandese è Andri Snær Magnason, candidato presidenziale alle elezioni islandesi oltre che scrittore, che decide di rivolgere un messaggio al futuro piuttosto che commemorare un passato svanito nel nulla. In fondo alla placca è riportato “415 ppm Co2”, ovvero la quantità di diossido di carbonio nell’atmosfera espressa in parti per milione, “il valore più alto che sia mai stato registrato in tre milioni di anni” (p. 193).

Il tempo e l’acqua offre dell’Islanda un’idea sfaccettata. Paese dei vulcani, delle saghe della mitologia norrena e degli elfi; del tempo scandito dalle eruzioni vulcaniche (Askja 1875, Hekla marzo 1947); della spedizione nel 1944 per cercare l’ultimo branco di renne. Ma anche paese col “più alto numero procapite di automobili, televisori, aeroplani e pescherecci” (p. 64); con la base militare americana di Keflavik; del tracollo finanziario del 2008; della creazione di un lago artificiale e della diga di Kárahnjúkar alta centonovanta metri, “grigiastra come la Morte nera di Guerre stellari” (p. 61).

Eretta nel 2006 per produrre energia a basso costo per la lavorazione dell’alluminio, necessaria all’industria aeronautica e metallurgica, mette a rischio la zona di nidificazione dell’oca zamperosee, cascate, fiumi glaciali e aree geotermiche. Una storia ricostruita nel documentario Draumalandið (2009, Mondo dei sogni), basato sull’omonimo libro di Magnason. “Ogni anno finisce nella spazzatura, soltanto in lattine, una quantità di alluminio pari a quattro volte la flotta aerea degli Stati Uniti” (p. 58).

Ancora negli anni quaranta, scrittori come Helgi Valtýsson descrivevano i paesaggi naturali islandesi con un tono elegiaco e romantico; oggi non è più possibile esprimersi così: “Non potevo giustificare il diritto della natura all’esistenza e il suo valore argomentando che lì si trovavano i vasti e silenti spazi divini. Nel dibattito sullo sfruttamento degli altopiani interni islandesi, la scala dei valori si era rovesciata. Una regione spopolata e poco esplorata, ancora intatta, non era ritenuta preziosa e tanto meno sacra: era malvista, considerata di nessuna utilità” (p. 60). Le parole di Valtýsson sono state così incisive che “a metà del XIX secolo avevamo smesso di cacciare e mangiare un buon 50 per cento delle specie avifaunistiche islandesi” (p. 64). Oggi invece i valori sono dettati dall’economia: “la cultura è investimento e la natura nient’altro che una risorsa sprecata” (p. 62). “Decidiamo di salvaguardare una zona solo quando ne vediamo l’utilità pratica: la sua trasformazione in un parco nazionale o in un’attrazione turistica; e l’utilità dev’essere quantificabile, almeno in termini di profitto” (p. 139). E con un ghiacciaio, è chiaro, non si batte cassa.

This is me!

“This is me. They call me OK” recita una voce cavernosa con un accento islandese. “Humans? Yes, I have issues with them. They get obsessed about strange things”, continua. È l’incipit di Not Ok: A Little Movie about a Small Glacier at the End of the World (2018), il documentario realizzato da due antropologi culturali, Cymene Howe e Dominic Boyer della Rice University, assieme a Ragnar Hansson. Ok si prende gioco di quegli antropologi che, anche quando si occupano di ghiacciai come lui, “it’s all about them”.

I ghiacciai coprono l’11% della superficie islandese. Percepiti storicamente come minacce, pericoli da cui stare alla larga, in seguito come luoghi di svago, oggi sono entità vulnerabili da proteggere (Cymene Howe e Dominic Boyer in Aude Massiot, Les glaciers ont besoin de l’attention humaine, in “Libération”, 20 gennaio 2019).

Gli scenari aperti dalla recessione irreversibile dei ghiacciai sono preoccupanti. L’innalzamento del livello degli oceani mette in pericolo metropoli, litorali, porti, terreni coltivati, riserve naturali, “zone in cui risiedono circa centoquindici milioni di persone. E queste sono le conseguenze solo dell’innalzamento del livello del mare, che non comprendono quelle dell’aumento della temperatura, della desertificazione, della siccità, degli incendi boschivi e dell’abbassamento dei livelli delle falde acquifere, dello scioglimento del permafrost o dell’acidificazione degli oceani” (p. 65). La scomparsa dei ghiacciai avrà insomma conseguenze sull’ecosistema, con una crescita dell’attività vulcanica e delle inondazioni (jökulhlaup), “che potrebbero alterare i paesaggi, devastare la vegetazione e minacciare vite e infrastrutture” (Iceland’s first melted glacier to be marked with memorial, in “The Irish Times”).

Eppure, anziché unire le forze, viviamo in un mondo divisivo. L’industria degli idrocarburi combatte i climatologi, e parole come global warming e climate change sono censurate dai documenti ufficiali americani: “Il segretario di stato [americano] Mike Pompeo ha parlato dello scioglimento dei ghiacci artici come di ‘una nuova opportunità per il commercio’. I tempi di navigazione, ha detto, potevano ridursi anche di venti giorni” (p. 211). Magnason immagina che il mondo in cui viviamo sia un ateneo universitario dove nelle aule di scienze naturali s’insegnano le conseguenze nefaste della crescita illimitata e in quelle di economia e marketing s’insegna come aumentare la produzione: “L’industria dell’alluminio, una delle attività a maggior consumo energetico del mondo, si è data l’obiettivo di triplicare la produzione mondiale tra il 1998 e il 2020” (p. 218).

In Il tempo e l’acqua gli esempi si moltiplicano, dalla “scomparsa tra il 1970 e il 2014 del 60 per cento della flora e della fauna mondiali” (p. 257) al pollo, “di gran lunga il vertebrato più diffuso al mondo. Ogni anno si allevano circa cinquanta miliardi di polli, il doppio rispetto all’insieme di tutti gli altri uccelli della Terra”. Benvenuti nel “Kentucky Fried Planet” (p. 257). “Per ogni specie che si estingue nasce un marchio nuovo, che accogliamo esultanti. Tiger. Apple. Amazon” (p. 257). “Le auto prodotte in un anno potrebbero girare intorno alla Terra quattro volte, avvolgere il nostro pianeta come un boa. Lanciate nello spazio formerebbero due anelli di Saturno intorno alla Terra per un’altezza di mille chilometri” (pp. 261-62). Insomma, “noi non siamo più fatti per il 70 per cento d’acqua. Siamo fatti per il 90 per cento di petrolio” (p. 191).

In questo contesto, i ghiacciai sono barometri del cambiamento climatico. Lo ha ribadito La Métamorphose des glaciers, giornata di proiezioni e incontri con artisti e scienziati tenutasi al Musée national d’histoire naturelle di Parigi lo scorso 26 settembre. In programma un film artistico sul ghiacciaio Aletsch (Aletsch Negative, 2019, di Laurence Bonvin); un documentario sulla scienziata lituana Aušra Revutaite che, da trent’anni, vive sulle montagne di Tian Shan in Asia centrale a 3500 metri per studiare il ghiacciaio Tuyuksu (Moteris ir ledynas, La donna e il ghiacciaio, 2016, di Audrius Stonys); due composizioni musicali: Muir Glacier 1989-2009 (2019) di Matthew Burtner e Radio Glaces (2020) di Pali Meursault e Thomas Tilly. Questi ultimi hanno registrato le vibrazioni sonore di un ghiacciaio con microfoni, idrofoni e un sensore nei crepacci, nei torrenti glaciali e nelle pieghe moreniche. Chiudeva la giornata una lettura-performance di Joan Ayrton, ispirata ai film 16mm girati in Groenlandia nel 1963 da un geologo incaricato di cartografare la regione.

Nonni del futuro

Cosa fare? In Il tempo e l’acqua Magnason rispolvera la mitologia come culto degli avi, a partire dai suoi nonni: il bisnonno fuochista sui motopescherecci annegato in acqua; la nonna che vede un elfo stendere i panni ad asciugare sotto le rocce; i fratelli della nonna che assistono all’atterraggio degli aerei con Italo Balbo e la sua squadriglia nel 1933; il nonno Björn, celebre chirurgo emigrato negli Stati Uniti, che opera di emorroidi il padre della bomba atomica Robert Oppenheimer e che, ormai in pensione, è costretto ad abbandonare la Florida a causa degli uragani; lo zio John, famoso erpetologo, cioè studioso di rettili e anfibi, coccodrilli in particolare, al punto che viene nominata in suo onore una specie risalente al Pleistocene (Crocodylus thorbjarnarsoni – “È un po’ come se mio zio si fosse reincarnato in un coccodrillo preistorico”, p. 290); un altro nonno che vive di quello che produce la terra e compra solo zucchero, caffè e farina; una nonna che fa la bambinaia a Oxford a casa della famiglia Tolkien, e la sera racconta ai bambini fiabe con “mostri, troll, elfi, vulcani e casali di torba” (p. 154); una coppia di nonni che parte in spedizione sul Vatnajökull negli anni cinquanta, quando “i ghiacciai erano il simbolo di qualcosa di grande e di eterno, come il mare, le montagne e le nuvole” (p. 176). Il filmato che girano è un ricordo del loro viaggio di nozze ma anche del ghiacciaio stesso, che “si è rivelato effimero quanto gli umani. I filmati del nonno sono testimonianze preziose di un paesaggio che non esisterà ancora a lungo” (p. 177).

Magnason immagina di tessere storie che coprono quattro generazioni a Reykjavík – un Cent’anni di solitudine islandese.

A che servono i nonni? A offrire un’unità di misura non scientifica e alternativa alle scale logaritmiche con cui si calcola ad esempio l’acidificazione (pH) degli oceani. “Utilizzare una scala logaritimica è un po’ come utilizzare una lingua senza aggettivi” (p. 240). Il tempo che passa dalla Colonizzazione dell’Islanda ad oggi? “nemmeno dodici volte la vita di mia nonna. La storia dell’Islanda è la sequenza delle storie di dodici donne […] Dodici ultranovantenni che allargano le braccia e si prendono per mano come in un esercizio di aquagym”. Gesù Cristo? “nacque appena ventuno nonne fa” (p. 243).

Questo vale anche per il futuro. Magnason invita la figlia di dieci anni a pensare alla nonna novantenne nata nel 1924 e a quando lei stessa sarà novantenne e avrà dei pronipoti, che saranno a loro volta novantenni nel 2186: “Pensa, 262 anni. È il tuo arco di tempo. Conosci persone che lo coprono tutto. Il tuo tempo è il tempo di qualcuno che conosci, che ami e che ti influenza. E il tuo tempo è anche il tempo di qualcuno che conoscerai e che amerai, il tempo che tu creerai. Puoi avere un’influenza diretta su un futuro di ben 262 anni. La nonna insegna a te, tu insegnerai alla tua pronipote. Puoi condizionare il futuro fino al 2186” (p. 26).

Non a caso di nonni parla anche Rompere il ghiaccio, l’ultimo spettacolo di OHT (Office for a Human Theatre) di Filippo Andreatta, ispirato a Studio Folder (Marco Ferrari, Elisa Pasqual, Andrea Bagnato, A Moving Border. Alpine Cartographies of Climate Change, Columbia University Press 2018). Il ghiacciaio in questione è quello di Gräferner sul monte Similaun che divide Italia e Austria; uno spartiacque che, a causa dello scioglimento del ghiacciaio, si sta spostando. “Per la prima volta, un confine è riconosciuto come un’entità in lento movimento. Il suo graduale ritirarsi contraddice la fermezza simbolica dei confini”.

Le storie che raccontiamo

Nel 1809, il danese Jörundur prova a portare la libertà e l’indipendenza in Islanda, a liberarla dal giogo della corona danese senza raccogliere il consenso sperato. Viene anzi deriso come “re della canicola” (le sue riforme sociali avvengono d’estate). Allo stesso modo oggi siamo sordi o indifferenti agli allarmi degli scienziati sull’acidificazione degli oceani. Cosa fare? Consapevole della difficoltà degli scienziati a far circolare i risultati delle loro ricerche, un amico climatologo di Magnason lo esorta a scrivere: “la gente i numeri non li capisce, ma le storie sì” (p. 70).

L’efficacia del requiem per il ghiacciaio lo dimostra, rendendo visibile il riscaldamento della criosfera e la gravità dell’ecocidio (dal fisico degli oceani Peter Wadhams in Addio ai ghiacci. Rapporto dall’Artico, Bollati Boringhieri 2019, a Marzio G. Mian, Artico. La battaglia per il grande nord, Neri Pozza 2018, per citare due libri recenti). Lo dimostra anche un bellissimo film di guerrilla eco-femminista come Woman at War (La donna elettrica, 2018) di Benedikt Erlingsson. La morte del ghiacciaio ha umanizzato il cambiamento climatico, ci ha resi “terrestri” e non semplicemente “terreni” come direbbe Bruno Latour. Resta da capire come articolare in modo fruttuoso l’incontro tra arte e scienza, senza che la prima sia una mera illustrazione delle teorie della seconda. Che la performatività del requiem per un ghiacciaio costituisca un passo importante in tale direzione?

Ghiaccio-nove è una micro-particella che lega gli atomi dell’acqua causandone il congelamento istantaneo, come immaginò Kurt Vonnegut in un romanzo di fantascienza del 1963 sulla guerra nucleare. Un giorno non lontano – diciamo tra qualche nonna – ghiaccio-nove potrebbe diventare non una minaccia ma un’utopia.