Conversazione inedita / Alberto Boatto, la morte interrotta

Nel 2013, per la precisione il 30 marzo, incontrai Alberto Boatto nella sua casa nel quartiere Fleming, a Roma. La consuetudine con lui e sua moglie, Gemma Vincenzini, non era recente. Ma l’anno prima ero rimasto molto colpito da una sua conferenza, al Palazzo delle Esposizioni, sul suo viaggio a New York nel 1964. Ammiravo da tempo la sua scrittura, algida e immaginifica; mi colpiva però questa sua inedita apertura a raccontare di sé. Intuivo che, dietro alla maschera imperturbabile del suo stile e del suo contegno, c’erano dei moventi – diciamo esistenziali – che, quanto più rimossi (o meglio repressi), tanto più potevano parlare, una volta esplicitati, e non a me solo. Registrammo così, sotto l’emblematica insegna di una Sedia elettrica originale di Andy Warhol, una lunga conversazione che, ci ripromettemmo, avremmo in seguito rivisto insieme per pubblicarla su doppiozero, magari integrandola di una parte più da vicino dedicata a quel viaggio in America, prelevandola dalla sua conferenza al Palazzo delle Esposizioni. A quel tempo, inoltre, Stefano Chiodi stava progettando la riedizione di uno o più suoi libri. Poi non ci fu più, in effetti, occasione di lavorarci: e Ghenos Eros Thanatos è uscito, circa un anno fa nella collana che curo per L’orma editore, senza questo materiale che forse, comunque, sarebbe stato fuori luogo accludere in quella sede. Sentivo pure che Alberto s’era abbandonato, nel corso del nostro incontro, a delle confidenze intime che magari non avrebbe gradito divenissero pubbliche. Così che ora, in questo momento, so di esercitare una violenza – anche se a un non detto. So pure, oscuramente, che si tratta di una violenza necessaria.

A.C., 9 febbraio 2017

AC: Cominciamo dall’inizio.

AB: Sono nato il 9 luglio 1929, a Firenze, in via del Purgatorio, una strada centrale di Firenze ma una strada plebea a quei tempi, diciamo pure miserabile. Ora invece è stata completamente restaurata ed è diventata una bella strada medievale con appartamenti per stranieri.

AC: Com’era la tua famiglia? Cosa faceva tuo padre?

AB: Povera, molto povera, mio padre faceva il facchino d’albergo. Era una situazione non povera, miserabile... però queste cose sono personali. Io ti sto parlando di fatti biografici, mi sembra di essere sempre stato un po’ tormentato dall’Io e ora vorrei tirarlo fuori, però... Sono cose che posso dire a te ma non mi interessa parlarne, anche se la mia mente è stata molto condizionata da questi fatti. Mio padre e mia madre erano umilissimi, poveri e per lo più ammalati. Una situazione tragica.

AC: Però sei riuscito a studiare.

AB: Sì, sono riuscito a studiare, però gli studi regolari hanno avuto pochissima importanza per me. Anche perché per esempio all’università, l’insegnante di storia dell’arte, che era un signore veramente squisito, aveva una concezione assurda della storia dell’arte. Estremamente storicistica. Per cui, per esempio, chi era Luca Signorelli? Il Signorelli era una specie di treno, che partiva dal Pollaiolo e arrivava a Michelangelo. Era importante nel punto d’arrivo e nel punto di partenza, ma in sé stesso non era nulla. Allora tutta la storia dell’arte veniva studiata così. Quindi ad aver avuto davvero importanza nella mia formazione è stata la Biblioteca Nazionale. I miei genitori stavano sempre all’ospedale, io li andavo a trovare, poi avevo la giornata del tutto libera. C’era la scuola, va bene, ma stavo anche sei mesi senza andare a scuola. Il mio tempo lo passavo in Biblioteca. Poi c’era la città. Firenze era tutta lì. Alla fine di via del Purgatorio c’era Palazzo Rucellai, il primo edificio di Leon Battista Alberti. Se passavo sotto un’arcata, finivo in via Tornabuoni all’altezza di Palazzo Strozzi...

AC: … fuori di casa c’era il Rinascimento.

AB: C’era tutto! Santa Trinita, il ponte, una delle cose più belle del mondo! Di fronte c’era via Maggio. Ecco, queste sono le immagini che più mi hanno formato. A un certo momento ho fatto la guida turistica. Anche a Lucca, a Siena, a Ravenna. Magari senza aver mai visto queste città, prima. Studiavo tutto e una volta arrivato lì spiegavo!

AC: Come Manganelli che faceva le recensioni delle mostre senza vederle...

AB: …sì, sui cataloghi... Una volta ero a Ravenna, spiegavo qualcosa. Allora s’è avvicinato un frate e mi ha detto pian pianino: «Lei spiega molto bene. Ma il suo mosaico è dall’altra parte». A Parigi sono arrivato forse nel ’52… insomma all’inizio degli anni Cinquanta. Parigi è stata molto importante, mi sono riempito di Moderno.

AC: Quanto tempo sei stato?

AB: Quasi un inverno. Scrivevo qualche pezzo per «Il Mattino» di Firenze.

AC: Quindi hai cominciato a scrivere prestissimo.

AB: Sì, molto presto. Ho sempre scritto molto ma con tante intermittenze dovute alle mie depressioni. Ne ho sempre sofferto, quasi a livello patologico. Il sogno dell’infanzia e dell’oppressione dell’infanzia. Ce l’ho ancora, a 83 anni.

AC: Ma si può identificare un qualche motivo?

AB: La miseria.

AC: La guerra, l’hai vista...

AB: L’ho vista senz’altro.

AC: Che cosa hai visto?

AB: Ho visto molte cose, per esempio l’arrivo dei carri armati tedeschi dopo l’armistizio. Non c’era nessuno per strada, io ero un ragazzo. Ero rimasto a Firenze, non c’era motivo di sfollare perché bombardavano la periferia, non il centro.

AC: C’era paura lo stesso, cadevano le bombe...

AB: Ho visto passare delle squadriglie aeree, ho sentito bombardare, ma il centro non è mai stato toccato. Ho visto occupare la città il 9 settembre. Ho visto un carro armato davanti a Palazzo Strozzi.

AC: La guerra è un tuo tema ricorrente. Tu hai visto queste cose però non hai corso pericoli personali.

AB: No, però da ragazzo distribuivo il giornale del Comitato di Liberazione Nazionale.

AC: E come eri entrato in contatto?

AB: Intanto ero un famoso ragazzo intelligente. Dopo le elementari per farmi studiare mi hanno messo in contatto con un’associazione cattolica che mi ha aiutato, ma erano dei bigotti terribili. Ora se c’era qualcosa che odiavo, a quel tempo, era la Chiesa Cattolica.

AC: Si sono allevati una serpe in seno! Come Joyce, o Emilio Villa.

AB: Va bene, grazie a queste persone sono potuto andare all’Università, ma ci andavo con un animo un po’ contrastato perché non ero affatto cattolico, ha molta più importanza la frequentazione per esempio di Primo Conti.

AC: Hai intercettato tu Conti o lui ti ha intercettato come famoso ragazzo intelligente?

AB: Ero innamorato di una ragazza dell’Accademia di Belle Arti, al corso che vi teneva Primo Conti. Lì l’ho incontrato.

AC: Ma tu non ha fatto l’Accademia.

AB: No. Conti come pittore era partito splendidamente. A sedici anni sembrava Matisse. Il mio libro Narciso infranto finisce con gli autoritratti da giovani, uno di Picasso e l’altro di Conti, tutti e due a sedici anni. Ma a quell’altezza il più bravo era Conti! Lui ha avuto molta importanza, mi ha invitato nella sua villetta rinascimentale a Fiesole, dove ora c’è il museo della sua Fondazione e ci sono dei quadri stupendi. Per la prima volta entravo in una casa bella. Fu un momento d’illuminazione. Mi colpiva molto il rapporto tra i pieni e i vuoti… quelle stanze arredate con mobili antichi e di valore ma pochi, scelti.

Primo Conti, Autoritratto

AC: Secondo te perché non si è mai affermato come poteva?

AB:È una cosa che mi ha dato da pensare. La cultura fiorentina d’inizio Novecento non era così male. Papini e Soffici, per esempio, mica da buttare via. E lui era il più giovane di tutti. Devi pensare che c’è stata la guerra, e dopo tutti i suoi maestri sono tornati all’ordine. Conti ha avuto anche altri motivi per sbandare e cambiare strada. Lui veniva da una famiglia molto ricca, erano proprietari di teatri come il Verdi (lui maliziosamente mi diceva: «Sai Alberto, quando si è molto giovani, a visitare i camerini delle attrici s’imparano tante cose»), dove nel 1913 venne organizzata la Grande serata futurista; e gli consentirono di fare subito l’artista. Così Conti ebbe subito rapporti coi futuristi. Ma dopo la guerra, i teatri erano dovuti rimanere chiusi, la famiglia era sul lastrico, e suo padre era morto; lui dovette mettersi a fare i ritratti alle belle signore di Firenze e d’Italia. Era in corrispondenza con Morandi, con Picasso, con de Pisis. De Pisis gli scrive «perché non vieni a Parigi con me?»…

AC: … era impegnativo andare a Parigi con de Pisis… bisognava avere molto fuoco per l’arte...

AB: … però ecco, vedi, a quel punto lui aveva rifiutato la follia del periodo futurista. Era diventato fascista. E casto. Lui, che aveva una pittura anche molto sensuale, erotica…

AC: … come Papini.

AB: Sì. E questo l’ha rovinato. Quando l’ho incontrato in fondo lui stava recuperava il suo futurismo giovanile. Mi mostrava tutti questi quadri dell’avanguardia, io non ne sapevo niente; allora il Futurismo era condannatissimo, e lui lo recuperava. Aveva tutta la collezione di «Lacerba». Avevo l’impressione che in un certo senso volesse vedere che effetto faceva in un famoso ragazzo intelligente. Io rimanevo sbalordito. Fu un’apertura al mondo.

AC: Dopo la Seconda guerra, erano cose proibite.

AB: Non esistevano, mi sembra che la prima cosa importante sul futurismo la scriva Argan alla fine degli anni Cinquanta. Marinetti era considerato una specie di imbecille...

AC: … dei tratti d’imbecillità c’erano, ma insomma... c’era una condanna politica, sostanzialmente.

AB: Sì, ma anche una condanna estetica in fondo. Firenze allora era davvero una deplorevole città, come del resto anche ora. Una città borghese, bigotta, limitatissima...

AC: … basta vedere il suo sindaco!

AB: [ride] Dei ragazzi intelligenti c’erano, però. O ex intelligenti. Compagni della mia adolescenza. Li ho rivisti a New York, avevano sposato donne americane, ricche. Insomma, questo lato intelligente lo avevano sviluppato bene. Una sera mi fecero un discorso folle, sarà stato il ’64, e mi dicevano che tutto il mondo inevitabilmente torna al Rinascimento fiorentino.

AC: Ma questa è sempre stata una tentazione italiana no? Del resto lo stesso Renzi l’anno scorso ha pubblicato il suo manifesto politico con l’improntitudine di intitolarlo Stil novo. Siamo sempre lì.

AB: Io invece in quel momento mi sono identificato con l’avanguardia. Devi pensare che a quell’epoca c’erano ideologie forti, quella comunista e quella cattolica. In giro per strada vedevi questi manifesti con scritto che il mondo aveva due Weltanschauung…

Auguste Rodin, Femme neu sue le dos

Auguste Rodin, Femme neu sue le dos

AC: … sui manifesti si scriveva Weltanschauung!

AB: … erano colti, a quei tempi… Ecco, però l’avanguardia non andava giù a nessuna delle due.

AC: Nel 1948 avevi 19 anni, non potevi ancora votare. Ma come eri orientato?

AB: Ero in una posizione un po’ anarchica... come sono rimasto sempre.

AC: Quindi non hai mai votato?

AB: Ho sempre votato, per il Partito Comunista. Però, voglio dire, senza crederci ideologicamente.

AC: E allora perché?

AB: Perché venivo da una famiglia povera. Mio padre era di un paesino piemontese e a sette anni lo avevano spedito in treno in Svizzera, a lavorare. Lui si ricordò sempre quel viaggio, in treno c’era una coppia di italiani che l’hanno visto, l’hanno aiutato, gli hanno dato qualcosa da mangiare. A lui era rimasta una grande stima per il Partito Socialista perché a dieci anni, era tornato in Piemonte e faceva il muratore, aveva partecipato a uno sciopero che aveva avuto successo. Per cui non prese mai la tessera del Fascio. Durante la guerra ricordo mia madre che al bar diceva: «Iscriversi al partito Comunista è pericoloso». Ecco, però, malgrado questo non ho mai aderito all’ideologia del marxismo; ho sempre scritto, seppur discontinuamente, ma non troverai mai citato Marx nei miei scritti. Poi l’Italia a quel tempo era piena di poveretti. Oggi vedi i miserabili per strada, qui sotto casa li vedo prendere le corriere che portano fuori; ma sono stranieri, extraeuropei; allora la maggioranza dei fiorentini era in queste condizioni. Per chi volevi votare se non per il Partito Comunista?

AC: Tutto nella tua formazione – famiglia povera, autodidatta, la guerra – porterebbe al profilo di un intellettuale organico. E invece sei un anarchico. Forse questo lievito dell’avanguardia scombina tutto…

AB: La mia vita, la mia esperienza, è contraddittoria. Vivevo in un quartiere popolare, a casa mio padre e mia madre litigavano sempre; poi uscivo di casa e vedevo queste cose stupende. Era difficile impastare queste due cose, questi due estremi. Il cattolicesimo non mi tornava. Poi ci fu un episodio, magari pittoresco, ma ha il suo significato. Avevo vent’anni, forse ventidue, non abitavo più in via del Purgatorio, mi ero trasferito in periferia, finalmente in una casa un po’ dignitosa. In autobus una volta incontro un signore. Mi dice che è il responsabile culturale del Partito Comunista di Firenze. Mi parla, mi parla e io timido, piccolo, coi libri sotto braccio, dicevo tra me e me «che imbecille questo!». Per lui tutto tornava!

AC: Come il treno del Pollaiolo.

AB: Sì quella era la cultura, lo storicismo. Ma a me non convinceva, già allora! Che poi a posteriori la mia impressione s’è rivelata giusto, perché si scoprì che questo tizio era in realtà un protettore di prostitute sicché lo buttarono fuori dal partito... a colpirmi però era la sua idiozia! Ma non era un’idiozia soltanto sua, era quella di tutta una cultura.

AC: E allora Parigi apre tutto.

AB: La percorrevo a piedi. Incontravo anche persone importanti, per esempio Nikolaus Pevsner, il grande scultore costruttivista russo, era un émigré della fazione dei Bianchi. E poi gli artisti del Nouveau Réalisme come Jean Tinguely, che però allora era ancora nella fase cinetica...

AC: Ma come mai sempre questi incontri con degli artisti?

AB: Dipende dalla timidezza, e dalla depressione. Ne ho parlato una volta con Enrico Filippini, che è stato mio grande amico e aveva fatto la stessa esperienza. Se vivi un’estrema depressione, e tutto è incertezza e confusione, non puoi ancorarti che a una cosa oggettiva, un’opera d’arte, un quadro.

AC: Quello che si vede.

AB: Lo puoi toccare. Invece quello che leggi resta sempre in qualche modo mobile. Anche se all’epoca ci sono state letture altrettanto importanti, per esempio i Quaderni di Malte Laurids Brigge di Rilke. Un libro sull’angoscia scritto in modo frammentario, discontinuo, proprio come ero io allora...

AC: … lo leggi da adolescente, quindi proprio nel momento sbagliato!

AB: Ero talmente angosciato che quando l’ho letto non mi sono neppure accorto che era un libro orientato dall’angoscia.

AC: Ti sembrava realistico!

AB: No, ma sembrava quasi sereno, mi slargava, mi decantava... poi mi sono accorto... [ride].

AC: Rilke scrive anche di Firenze, in quegli anni.

AB: Ma i Quaderni riflettono la sua esperienza parigina, quando fa il segretario del grande Rodin. Ho scritto di Rodin, e mi chiedo se Rilke conoscesse certi suoi disegni pornografici bellissimi – donne disegnate solo dalla vita in giù, che si masturbano... cose che facevano di fronte al pittore no?

È rimasto sempre in me un lato concreto, solido, molto fiorentino in fondo. Allora avevo bisogno di sentire la civiltà, la cultura, come un fatto oggettivo. E dunque della città, che è una concrezione della cultura. Parigi mi aveva dato il Settecento, l’Ottocento, il Novecento. In quegli anni c’è ancora il mito di Parigi, ancora non era spuntata New York.

AC: In fondo tu hai fatto esperienza delle tre città archetipo dell’arte – Firenze, Parigi e New York – in tre stagioni diverse della tua vita. Ma c’è anche Roma. Quando ci arrivi?

AB: Nel 1959. Ho vinto il concorso per la televisione. L’ultimo concorso pubblico, eravamo partiti in seimila e lo vincemmo in centocinquanta, quarantatré dei quali vennero chiamati a Roma con una borsa per il periodo di formazione…

AC: Fu quando entrarono quelli del Gruppo 63? Colombo, Eco, Guglielmi?

AB: Quello era il concorso precedente. Il nostro – mio e di Gemma, mia moglie, che incontrai alla mensa della RAI in Via Teulada – credo sia stato il terzo, dopo di che hanno fatto le cooptazioni. Con noi nel corso c’erano Liliana Cavani, Francesca Sanvitale, il regista Leandro Castellani…

AC: Quindi lavori alla RAI.

AB: Ci sono stato sei anni senza far niente. Ero all’ufficio ricerche e sperimentazione, ma non abbiamo ricercato né sperimentato niente. Capii che non c’era modo di far carriera lì dentro, e poi non mi piaceva la televisione, non mi piaceva l’ambiente...

AC: E non eri iscritto a nessun partito.

AB: Ero molto individualista. Cortese, sì, ma…

AC: Sei un uomo molto cortese, infatti non mandi la gente a quel paese, però a un certo punto ti allontani; questa è la tua tecnica.

AB: Infatti me ne andai. In quegli anni, invece di lavorare, ho scritto il libro sulla Pop Art.

AC: Ma già scrivevi sulle riviste. Per esempio nel numero del «verri» del ’63, Dopo l’informale.

AB: Anche un saggio su Ionesco su una rivista fiorentina… mi ricordo che lo lesse Andrea Camilleri, che lavorava in ambito teatrale prima di diventare famoso come scrittore. Un uomo molto gentile, timido, frequentava il nostro ufficio. Poi arriva il ’64. Venezia, la Biennale. E lì cambia tutto.

AC: Ho ascoltato la tua conferenza al Palazzo delle Esposizioni, su quell’episodio. Lo spettacolo di Merce Cunningham colla musica di John Cage e scene e costumi di Rauschenberg, alla Biennale scandalo dove poi Rauschenberg, contestatissimo, vincerà il Premio.

AB: Firenze mi aveva dato la tradizione, Parigi la modernità, quella sera incontro il tempo presente. Ma che cos’è, poi, il presente?

AC: Il presente lo incontri nella città morta per antonomasia, a Venezia esplode il Pop.

AB: Si disse che l’Europa cominciò allora a diventare americana. Non so se sia corretto, e non so se amo questa cosa, però come critico scelsi quella parte. Warhol, Lichtenstein, penso di essere stato il primo a pubblicarli sulle riviste fiorentine e italiane. Un saggio su Warhol lo pubblicai sulla rivista di Sinisgalli, «Civiltà delle macchine». Di Rauschenberg avevo già parlato sul «verri», nel ’63 avevo già visto qualcosa, ma quell’anno a Venezia fu decisivo.

AC: Nella conferenza alla Quadriennale parli dell’importanza di Leo Castelli. Della sua intuizione che l’informale e l’espressionismo astratto erano morti. Morti per autodistruzione, anche in senso fisico.

AB: Arshile Gorky s’era ucciso, anche Jackson Pollock si era autodistrutto, l’unico restato vivo era de Kooning.

AC: Rauschenberg era quello rimasto più vicino a questi, ma è anche quello che slitta, che devia.

AB: Un altro che mi affascinava molto, e mi affascina ancora, era Jasper Johns.

AC: Nella conferenza dici delle cose bellissime su di lui, soprattutto sul Bersaglio, un quadro molto legato al tuo lavoro mi sembra...

AB: Ne ho scritto diverse volte. Con Gemma lo andammo a trovare nel suo studio e ci affascinò molto anche come individuo, devo dire. Dopo aver visto la mostra, quella sera stessa ci fu lo spettacolo della compagnia di Cunningham. Quattro o cinque pezzi sulla musica di Cage. Rimasi davvero scioccato. Guarda queste immagini per esempio, qui coi pattini sopra il parallelepipedo, che è un simbolo della prospettiva. La prospettiva sta sotto i piedi. Poi Pelican, che è dell’anno prima, la ballerina con la gabbia dei colombi… tutte cose di Rauschenberg...

Robert Rauschenberg, Pelican 1963

AC: … però c’è una componente surrealista in tutte queste immagini...

AB: … se vuoi, però senza la cattiva letteratura. Comprendimi, io stimo molto il surrealismo, Max Ernst… L’ho anche incontrato, una volta a Roma. Aveva degli occhi azzurri incredibili. Snob. Lo vedo uscire dall’albergo, alla Minerva, e stupidamente gli dico «so che è la prima volta che viene a Roma». E lui, scaltrito dalle serate surrealiste, mi fa: «No. Ci sono stato già molte volte», io resto interdetto e lui «Sono venuto con Goethe». Lui scaltrito, internazionale, e io giovane... mi ha molto affascinato. Ma insomma, quella sera a Venezia...

AC: … è raro in fondo che nell’esperienza di un artista o di un intellettuale ci sia una sera decisiva. Quella è stata la sera che ti ha cambiato la vita.

AB: È come se a diciassette anni avessi visto una bella ragazza…

AC: … ti innamori. È un’esperienza di innamoramento.

AB: Estasi. Un momento estatico, epifanico. C’è una scena stupenda. Cunningham entra in scena a piedi nudi, danza un po’. Ha una sedia legata alla schiena, poi arriva una danzatrice, snella, si siede su quella sedia, e cominciano un pas de deux di Ciajkovskij... Capii che quello era un momento di rottura interno all’avanguardia.

AC: Ecco, questo è un punto importante. Mentre nella modernità i fischi e i buuu erano dei borghesi filistei, quella sera a Venezia a fischiare erano gli avanguardisti.

AB: Gio Pomodoro, Perilli, Novelli, Dorazio… l’avanguardia milanese… gridavano «fascisti!». Quando esce il mio libro sulla Pop Art, il minimo che mi dicessero gli artisti era «servo dell’imperialismo americano».

AC: Però a Roma c’erano anche i Pop italiani, Schifano, la Fioroni. Anche se tu frequenti più l’Attico, collabori con Sargentini. Che era un po’ l’altro versante.

AB: Sargentini, il giovane, era veramente molto bravo. Anche più bravo di Plino De Martiis della Tartaruga. Io mi sono occupato di Pascali e di Kounellis, era l’ambiente romano ma io ne ero al tempo stesso fuori. Anche di Giosetta Fioroni mi sono sempre occupato, ma… in generale l’ambiente era pesante. Non scherzava neppure il dogmatismo di Argan. O di Sanguineti. Argan è stato uno storico grandissimo, ma nell’arte moderna… E attorno a lui, a parte Filiberto Menna, c’erano proprio degli imbecilli dogmatici.

AC: Il libro esce nel 1967.

AB: Era finito da tempo, ci fu qualche difficoltà a farlo uscire.

AC: Fra l’altro nelle edizioni successive cambia il titolo, è interessante. Prima si chiamava Pop Art in USA, quindi con un senso del viaggio, invece dopo diventa un libro più storico: Pop art.

AB: Sì, ma il testo è uguale. Forse nelle edizioni successive aggiungo dei saggi che avevo scritto in seguito.

AC: È il tuo primo libro. Come eri arrivato da Lerici? Qual era il gruppo di persone, il giro?

AB: Collaboravo a «Marcatré», lì avevo fatto un saggio su Charles Segal, e uscì anche una specie di mio diario di viaggio in America – che poi ho ripreso nella conferenza al Palazzo delle Esposizioni.

AC: Quindi nell’ambito della Neovanguardia. Anche su «Quindici» esce un tuo pezzo... ma tu avevi una frizione ideologica con loro, no? Anche loro guardavano con sospetto alla Pop Art.

AB: Non Alfredo Giuliani, però.

AC: Lo stesso Sanguineti… lui parla tanto del Nouveau réalisme, ma non parla mai della Pop Art.

AB: Beh, era in malafede, un semplice fatto di concorrenza...

AC: … ma c’era anche quell’opposizione ideologica che dicevi prima…

AB: ... sì, in quegli anni… non era come ora che si accetta tutto, che è quasi peggio. Mi capitò di essere quasi minacciato. Una volta Sergio Vacchi, che era un gigante, mi incontra e mi dice «Ah, tu sei quello che ha scritto sulla Pop Art...»… con un fare… Poi stroncai Guttuso, sempre su «Marcatré», e ci furono altri attacchi, mi ricordo un pezzo violento di Del Guercio su «Rinascita»… Ma io ormai stavo pensando ad altro. Un giorno mi sono detto «vado in America». E il lunedì dopo ci vado [ride]. C’è sempre un minimo di concretezza nella mia visionarietà. Se posso andare è perché Gemma aveva messo da parte un po’ di soldi, siamo partiti senza appoggi, senza contatti. C’era solo un mio amico intelligente di Firenze, Graziano Sarchielli, che era corrispondente da New York per «Il Giorno» e ci ospitò. Io prima di partire avevo scritto a Leo Castelli, gli avevo mandato le cose che avevo scritto dopo la Biennale. Poi in Times Square Gemma dice: «Bisogna telefonare a Leo Castelli». Due sconosciuti, due giovani. Telefoniamo e lui dice «Venga in galleria». C’era una collettiva New Dada, e a un certo punto appare Castelli, vestito in modo molto elegante. Sembrava un ambasciatore veneto o asburgico, ci colpì molto.

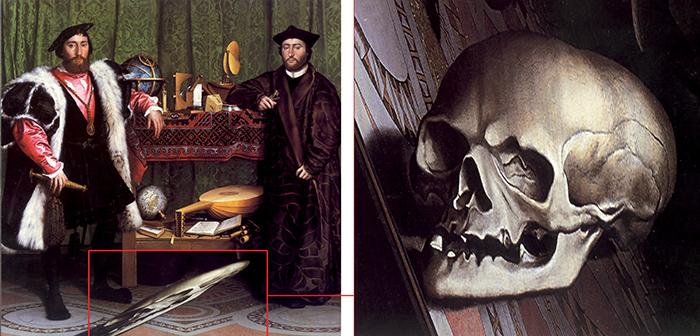

AC: Nel libro interpreti molto la Pop Art in chiave di rappresentazione della morte, per esempio a proposito di Warhol parli molto delle Sedie elettriche (e mentre parliamo sopra di noi ce n’è una). Ora, chi inventa questa cosa è Castelli, che tu descrivi come un ambasciatore. Mi fa venire in mente il quadro di Holbein, Gli ambasciatori, dove c’è l’anamorfosi della morte no? È come se questa persona così raffinata, così europea, un ready made del perfetto uomo europeo civilizzato, portasse con sé un segno di morte.

AB: Il mio mondo è molto orientato alla morte ma a questa cosa non avevo pensato, è una tua interpretazione. Il paragone con un ambasciatore intende sottolineare più che altro il suo atteggiamento più aristocratico che borghese…

Andy Warhol, Electric Chair

Andy Warhol, Electric Chair

Hans Holbein, Gli ambasciatori

Hans Holbein, Gli ambasciatori

AC: Mi dicevi che c’è un altro momento decisivo, nella tua vita, dopo il ’64 a Venezia.

AB: Un pomeriggio a Malta, a Gozo. Le rovine dei templi megalitici, sono rimaste solo le mura. Sono templi a forma di donna. C’è la Grande Madre, cioè, distesa sul suolo. Una cosa che mi ha colpito moltissimo. Lì ho pensato che volevo vedere i disegni, le incisioni sul terreno a Nazca in Perù. E ho avuto la fortuna di incontrare tre artisti peruviani; ci sarebbe molto da parlare di loro, se fossi un romanziere lo farei. Uno di loro, Emilio Rodríguez-Larraín, mi fece conoscere Marcel Duchamp, una volta a pranzo.

AC: Quando sei stato in Perù?

AB: Nel 1985. Rodríguez-Larraín era un uomo ricchissimo. Viveva a Roma ma ogni tanto tornava in Perù. Frequentava tutte le capitali europee e scriveva indifferentemente in francese, in spagnolo, in italiano. Io allora insegnavo in Accademia, a Roma, e lui diceva che mi avrebbe aiutato ma bisognava organizzare il viaggio nei minimi dettagli; per vedere le incisioni di Nazca bisognava noleggiare il biplano…. La cosa andava per le lunghe. Poi a un certo punto mi telefona: «Sono in Perù, per motivi miei devo scrivere su Nazca, se ti va vieni». Così ancora una volta parto praticamente all’improvviso, senza sapere nulla del Perù, di Lima. Una città incredibile. La miseria. Le persone per la strada, cosa sono le periferie di queste grandi città. Poi prendo un altro aereo, arrivo in questa località, dove per fortuna il mio amico mi aspettava. Mentre mangiamo ci sono i piloti che sniffano la coca in un angolino... Alla fine saliamo su questo aereo. Era pomeriggio. L’aereo volava basso. Un biplano. Rosso. Mi colpiva questa traccia di colore su questa pianura arida, sul terriccio molto bianco, non molto distante c’era l’oceano… Ma il senso di quel viaggio me l’aveva dato Gozo, Malta. Un viaggio d’esplorazione della terra in quanto corpo della madre. Pensavo a D.H. Lawrence, che ha una visione della terra come una madre prostrata. La grande madre prostrata, orizzontale, in fondo è la topografia di Gozo. Se vedi certe stoffe precolombiane ti rendi conto che per esempio Klee le deve aver viste di sicuro, queste più geometriche… ma anche le immagini sulle piste di Nazca non sono immagini fatte per l’uomo. Chi le ha fatte non le ha mai viste nella loro interezza, sono fatte per gli dei. Che poi sono dei mostruosi, con la faccia di giaguaro. Nazca era fatta per loro. Ora invece l’uomo, coi viaggi aerei e i viaggi spaziali, ha scoperto queste immagini. Le ha realizzate. Io a quel punto prendevo il punto di vista degli dei.

AC: Nello Sguardo dal di fuori, che hai appena ripubblicato, insisti molto su questo. Il libro alla sua prima pubblicazione viene molto recensito, riscuote molta attenzione. La condizione postmoderna di Lyotard era uscito due anni prima, e questo sguardo degli dei tu lo identifichi come il momento dell’uscita dalla modernità. Non ti piace chiamarlo postmoderno, però la prospettiva è questa.

AB: Su questo ho avuto uno scontro con Sanguineti. Per lui l’intellettuale doveva fare il funzionario. Anche Filippini, che era molto legato a lui, mi raccomandava di non parlarci di queste cose. In fondo era sempre fermo alla Distruzione della ragione di Lukács. Una volta gli ho detto che i coscritti di Lukács sono gli stessi che venivano bruciati nei roghi di libri dei nazisti. Tranne Nietzsche.

AC: Poi in verità lui stesso era in contraddizione totale, quando parlava dei Santi anarchici, di Artaud...

AB: … o di Pound… Eppure definiva fascista uno come Henry Miller. Ma come si fa?

AC: Perché lo sguardo dal di fuori è la fine della modernità?

AB: Prima di questo libro ne avevo scritto un altro, Cerimoniale di messa a morte interrotta.

AC: Esce nel ’77, dalla Cooperativa Scrittori. Un’altra eredità della Neoavanguardia, dunque.

AB: Questo cerimoniale non è che la proiezione oggettiva del cerimoniale che avevo elaborato da bambino. Io vivevo fino alla domenica, e la domenica mi ammazzavo. Poi ricominciavo.

AC: Perché?

AB: Era il cerimoniale.

AC: Spiegalo.

AB: Ma ti sembra normale, la vita di un ragazzo alle scuole elementari, scendevo in strada cogli altri e qualcuno diceva: «Oh, non picchiatelo questo, perché è il professore»? Non so perché sono stato subito professore. Avevo una certa sensibilità. Vivevo in una stanza con gente ammalata, ti sembra normale?

AC: Continua.

AB: Mi fai dire cose che non ho mai raccontato a nessuno. Fino a quindici anni ho dormito su due tavoli accostati, non c’era il letto. Le ferite erano terribili. E questo giorno dopo giorno. Allora il cerimoniale era la reazione giusta, così diventava un fatto culturale. Nel libro descrivo la Modernità come lo sviluppo di due cerimoniali. Li chiamo i cerimoniali di maggioranza. Uno è il cerimoniale cinico e l’altro è il cerimoniale patetico. Mi servo anche di Benjamin, che però in gran parte le idee dell’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica le prende da Ernst Jünger senza citarlo. Jünger è superiore perché imposta il suo pensiero su una «X» che è il destino, la vita. Invece Benjamin alla fine risolve i problemi con le magnifiche sorti e progressive, no? Comunque, tornando a Cerimoniale di messa a morte interrotta, il cerimoniale cinico consiste nel darsi già per morto. Ed è il cerimoniale che conosco bene. Tipo Warhol, il dandy; de Chirico, Baudelaire. Il cerimoniale patetico invece consiste nel dare il futuro già trasfigurato. Esiste poi un cerimoniale di minoranza, quello dell’avanguardia: che sviluppa un dato, il tema in un certo senso, e lo trasferisce al lettore. Questo è un esempio di cerimoniale interrotto. Per esempio in Sade, per esempio in Duchamp. In genere c’è sempre un passaggio dall’oggetto alla sua immagine. Pensa a Morandi. Morandi costruisce i suoi oggetti; sono oggetti veri, anche se spesso di cartone; ma l’immagine nasce dalla messa a morte dell’oggetto reale. Duchamp invece espone l’oggetto reale: il superamento attraverso l’immagine è rimandato allo spettatore.

AC: Quindi Duchamp, da questo punto di vista, è pieno di vita?

AB: Sì sì, anche se poi preferisco Picasso, perché mi dà noia questa volontà di bloccarla sempre, la vita.

AC: La vita c’è, dunque, ma congelata?

AB: Sì, congelata. Però Duchamp ha avuto la massima importanza. Il terzo esempio è Brecht, che in certi testi termina il procedimento teatrale e invita coloro che sono «seduti sulle ultime panche» a prendere loro in mano la creazione.

AC: Questo discorso che fai sull’interruzione è importante, m’interessa anche sul piano personale. Però è un’immagine molto finale, conclusiva. È come se in ogni tuo libro, in ogni cosa che scrivi, tu dovessi mettere sempre la parola fine. È anche il segno di come tu sia a tutti gli effetti uno scrittore. Lo sei nel modo di concepire le cose che scrivi, che è appunto riduttivo chiamare saggi.

AB: Te l’ho detto, sono molto legato all’avanguardia. Anche i surrealisti scrivevano saggi. Ma cosa sono? Filosofia? «X»? Ma anche i Quaderni di Rilke che cosa sono? Un romanzo? Un’autobiografia? O Il cuore avventuroso di Jünger…

AC: Ecco, parliamo un po’ di lui. Come nasce questa tua grande passione? Vi siete mai incontrati?

AB: Ci siamo conosciuti per corrispondenza. Sono stati sempre incontri un po’ occasionali. Io a quel tempo prendevo sempre «L’Express» di Parigi, dove una volta lessi una sua lunghissima intervista che mi colpì molto. Poi nel ’74 scrissi Ghenos Eros Thanatos, dove c’è un montaggio di citazioni: «Nulla esiste in sé, tutto si compie in circoli», da Hofmannsthal, «Trasformare in coscienza l’esperienza più vasta possibile», Malraux. Qui ci doveva essere anche una citazione da Jünger, «Per andare allegramente incontro alla vita come si conviene». Poi l’ho cancellata perché avevo avuto uno scontro con Sanguineti, lui era rimasto male per un mio intervento a un convegno che si fece a Salerno, ora non ricordo bene, e non volevo insomma che anche lui mi buttasse tra i fascisti [Nota 2017: la citazione da Jünger è stata reintrodotta da Boatto, l’anno scorso, in occasione della riedizione del testo curata da Stefano Chiodi per la collana fuoriformato dell’Orma editore (a p. 20)].

AC: Questo poi è un libro favoloso. Era una mostra che avevi fatto tu.

AB: Sì, alla Galleria de’ Foscherari di Bologna.

AC: Tra l’altro c’è Lo scorrevole di Vettor Pisani, la sua cosa più sadiana.

AB: Questa è veramente una cosa stupenda di Pisani. Molto duchampiana, se vuoi.

AC: Ho visto le foto alla mostra al MADRE, c’era lui con Pistoletto, mi hanno colpito molto. Alla mostra c’era pure la modella? O le foto solamente?

AB: C’era la modella. Poi c’erano delle cose bellissime di Pascali, e guarda le cose sorprendenti di Giosetta…

AC: … in lei c’è una parte crudele, non c’è dubbio…

AB: … che poi torna nelle cose che espone oggi. Dunque, vedi, nel ’74 già citavo Jünger. Più avanti ne ho parlato con Filippini. Lui aveva recensito Lo sguardo dal di fuori sulla «Repubblica», poi scoprimmo che abitava vicino al Pantheon e io allora avevo uno studio a Campo de’ Fiori, così ci incontrammo varie volte. Nel suo pezzo lui fa il nome di Carl Schmitt, io gli dico che in realtà poco lo conosco mentre per me ha grande importanza Jünger, così scopro che anche lui è un suo grande ammiratore (credo si sia dovuto a Filippini, se Massimo Cacciari lo ha tanto studiato).

AC: Mi colpisce questo tuo agone con Sanguineti. Mi pare di capire che per la tua generazione, e quella seguente, lui ha avuto una funzione di reagente. Penso anche ad Achille Bonito Oliva, che ha avuto a sua volta, con lui, un rapporto ambivalente. In fondo ideologicamente Sanguineti fomentava delle reazioni che sono state produttive di senso, di una cultura, di una nuova cultura dopo di lui. Il che è un contrappasso paradossale, nei suoi confronti. Ricordo come a un convegno sui quarant’anni del Gruppo 63, a Bologna, lui concluse il suo discorso con una frase terribile, qualcosa come «Dopo di me, il diluvio». Altro che mettere la parola fine, con lui si sarebbe prodotta proprio la fine del mondo! (questo del resto era il senso del titolo I Novissimi, che è suo). Ora, questa è una frase che magari a livello retorico funziona, ma in sede diciamo didattica, davanti a una platea di giovani voglio dire, ha un effetto devastante! Che facciamo col diluvio, ci mettiamo su una barchetta? Lui è l’emblema dell’artista, dell’intellettuale che rifiuta ogni eredità. E sì che di figli ne ha avuti quattro! Però, pensando a parabole come la tua o quella di Achille, e altre in ambito letterario, la cosa interessante è che proprio negando ogni eredità Sanguineti ha prodotto, per contrasto e non per consegna, gente che ha fatto cose nuove.

AB: Il tuo ragionamento è molto esatto, anche se nel mio caso non credo abbia avuto tutta questa importanza. Se vuoi a un certo momento lui mi ha fissato, mi ha fatto comprendere quello che ero, coi miei limiti certo ma anche con quello che è il mio carattere. Io all’avanguardia ho partecipato, ho scritto cose come il Cerimoniale di messa a morte interrotta. Ma ho anche messo al mondo un figlio.

AC: Avevo un po’ di pudore a parlartene. È un tema che si affaccia anche nei tuoi ricordi del viaggio in America, quando con Gemma andate a trovare non mi ricordo più quale artista, Rosenquist mi pare, e tu descrivi il momento in cui gli arriva una telefonata che gli comunica la nascita di suo figlio. Avendo tu scritto anche un libro che s’intitola Della ghigliottina considerata una macchina celibe, era facile immaginare che non volessi avere dei figli. E invece tu sei riuscito a combatterla, questa morte attiva.

AB: Mio figlio ormai è un uomo; è sposato, vive in Danimarca dove insegna letteratura italiana, come te. Un ragazzo abbastanza singolare, di grande maturità, non ci ha mai dato una preoccupazione, è rimasto sempre abbastanza isolato in sé. Sai, i figli nascono nel grembo della donna. E io alla donna sono molto legato. Gemma è stata la mia salvezza. Queste mie depressioni, di cui ti ho parlato, senza di lei non le avrei superate. Ora, può capitare che una donna si svegli al mattino e ti dica: «ho sognato un bambino, ce l’avevo tra le braccia, poi l’immagine del bambino si è dissolta». Si è dissolta perché quel bambino non ce l’ha. Questo sogno si ripete, e tu che fai? Devi deciderti. O vuoi stare con lei oppure no.