Flusser / Il gesto di cercare, il gesto di misurare

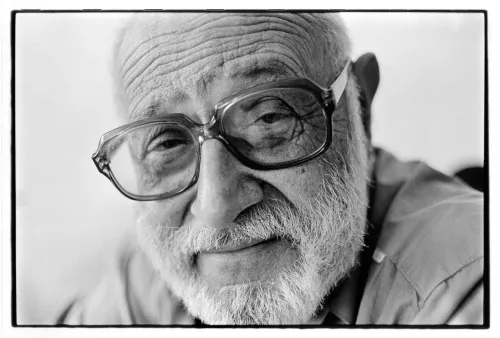

Ritornato in Europa, e in particolare nel sud della Francia, a causa dell’instaurazione della dittatura militare in Brasile, dove era emigrato nel 1940 per sfuggire all’avvento del nazismo, Vilém Flusser comincia a lavorare nei primi anni ’70 a una serie di saggi che configurano un tentativo “potenzialmente rivoluzionario” di andare “alla ricerca dell’uomo” e del suo essere nel mondo partendo dai suoi gesti. Perché, scrive, “i nostri gesti stanno cambiando”. Stanno cambiando, aggiunge, perché stiamo attraversando una crisi della “conoscenza”, almeno di quella legata alla scienza classica, che è anche una crisi del “gesto di cercare”.

Questa, in estrema sintesi, è la tesi con cui si apre “Il gesto di cercare”, uno dei testi più belli di questa riflessione condotta nel corso di numerose conferenze e seminari successivamente riunite in Gesten: Versuch einer Phänomenologie (Gesti: un tentativo di fenomenologia, 1991, ma qui il riferimento è all’edizione francese, un po’ diversa, e intitolata Les gestes, 2014) e purtroppo mai tradotte in italiano. “Scrivere”, “amare”, “radersi”, “telefonare”, “ascoltare la musica” o, per l’appunto, “cercare” – che per il filosofo praghese costituisce, in un certo senso, il paradigma di tutti gli altri gesti – sono allora alcune delle possibili forme attraverso le quali l’esistenza degli esseri umani si manifesta in modo concreto, attivo. Perché per Flusser un gesto non è la risposta a uno stimolo, non è qualcosa che si possa spiegare in maniera soddisfacente in termini causali, ma è piuttosto un movimento – del corpo, o di uno strumento che ne estende le possibilità – che esprime una “libertà”, nel senso che “significa qualcosa dentro una relazione intersoggettiva”, dentro la “pienezza della vita umana”. Meglio, della vita tout court.

Da dove nasce la crisi per Flusser? Dall’impossibilità di continuare a mantenere viva la distinzione tra soggetto e oggetto, tra noi e il mondo, che ha storicamente caratterizzato “l’interesse borghese” verso gli oggetti inanimati. Sono questi oggetti inerti, “distanti”, “puri”, che nel corso del XVI secolo hanno permesso che “un nuovo tipo di ‘natura’ appaia” e con essa emerga progressivamente “la ricerca di una conoscenza oggettiva e esatta” rispetto alla quale l’uomo diventa “il soggetto trascendente”. (Il tecnocrate che conosciamo oggi viene da là e, ricorda ancora Flusser, e – da vero “umanista” – mira a “trasformare la società in massa manipolabile (in oggetto inanimato).”).

Se oggi i nostri gesti sono in crisi, cioè stanno cambiando profondamente, è proprio perché il gesto di cercare sta cambiando, è costretto a cambiare sul piano “epistemologico, etico e estetico”, non solo di fronte al groviglio dinamico di relazioni concrete di cui è fatta ogni “realtà”, e lo vediamo in maniera evidente – anzi, lo viviamo, ne facciamo l’esperienza – in queste settimane virali, ma anche davanti al fatto che la “base” stessa su cui poggiamo (quella geofisica, che è anche quella esistenziale) sta cambiando in un modo che non possiamo più ignorare così facilmente, perché ci tocca da vicino – ma ormai dovremmo dire: ci viene addosso – in quella che Flusser chiama la “nostra circostanza”.

(Parentesi: mi pare significativo, ora, che in quegli stessi anni, chiuso nel suo sottoscala ginevrino, Ludwig Hohl scrivesse da qualche parte nelle pagine di uno dei suoi racconti – “La salita” – che la realtà prende senso in “quella prossimità nella quale possiamo vivere con una cosa, toccarla”. E molto si potrebbe dire intorno a quel “possiamo”...)

Come già accaduto per l’epoca borghese, allora, è ancora una volta attraverso una “rivoluzione d’interesse” che il gesto di cercare può cambiare struttura, trovare un’altra “orientazione”, rimettere al centro “l’esperienza concreta, piena, vivente”, col suo dinamismo, e configurarsi altrimenti. È in questo “sconvolgente ritorno delle cose”, come avrebbe detto Lévi-Strauss, che la “prossimità” diventa per Flusser una “misura della realtà”. “La prossimità”, scrive ancora, “è una dimensione radicalmente diversa dalla dimensione ‘cm/sec’ della ricerca borghese. Non misura la distanza tra oggetti. I ‘cm/sec’ che mi separano dal dentista che aspetto non sono quelli che mi separano dall’arrivo di mio figlio. La prossimità, certo, ha a che vedere con i ‘cm/sec’, ma li esistenzializza. Misura le mie speranze, le mie paure, i miei progetti. Misura il mio essere-nel-mondo, quindi la mia realtà concreta.” E questa non è mai “soggettiva”, perché la prossimità è sempre “una dimensione inter-soggettiva”, perché noi viviamo con gli altri, là dove siamo. Perché, “noi misuriamo assieme.”

Tra i gesti analizzati da Flusser nel suo libro, il gesto di misurare non c’è. Eppure è là. E mi sembra inutile ignorarlo. Anzi, la mia è poco più di un’intuizione, dargli una sua autonomia potrebbe aiutare. Perché se il gesto di cercare può ridiventare “un gesto che cerca l’altro” – nel senso ampio del termine: come ciò che può alterarci, e anche comprometterci (che poi altro non è che un’indicazione a stabilire un nuovo patto) – è anche perché nel gesto di misurare, di misurarsi, che in ogni circostanza è un misurare rispetto a qualcosa d’altro, si gioca qualcosa. Qualcosa di politicamente necessario. Qualcosa che ci riguarda da vicino perché è soggiacente e implicito a qualunque questione che concerne l’abitare il mondo. Perché la crisi su cui riflette Flusser, e che oggi prende (anche) la forma del COVID-19, “non è soltanto una crisi esteriore. È, in senso stretto, anche la nostra.” Ci appartiene e dipende da noi.