Una conversazione con Emanuele Coccia / La vita delle piante. Metafisica della mescolanza

La parola per mondo è foresta. Intervista con Emanuele Coccia

Nous, les arbres (Noi, gli alberi): è questo il titolo programmatico della mostra che Bruce Albert, Hervé Chandès e Isabelle Gaudefroy hanno curato alla Fondation Cartier di Parigi, visitabile fino al 5 gennaio 2020. Ed è questa l’occasione più propizia che potessi immaginare per intrattenermi con Emanuele Coccia, professore all’Ecole des hautes études en sciences sociales di Parigi e autore di un libro essenziale quale La vita delle piante. Metafisica della mescolanza, uscito nel 2016 in francese e tradotto in italiano nel 2018 da Il Mulino. Il passaggio dalla zoologia alla botanica, la ridefinizione del vivente, la foresta come modello politico, l’intelligenza e l’estetica vegetale, i limiti dell’ecologia politica, la nozione di natura contemporanea: tanti i temi toccati nel corso di questa conversazione, al di là degli steccati disciplinari, che Emanuele Coccia ci esorta ad abbattere. Il suo pensiero sulle foglie, le radici e i fiori – per seguire la tripartizione di La vita delle piante – c’induce infine a ripensare le arti visive, oggi molto sensibili e ricettive a una radicale ridistribuzione del vivente.

Dalla zoologia alla botanica

Oggi si moltiplicano le pubblicazioni che, a titolo diverso, riguardano gli alberi. Non ci sono solo inventari di carattere botanico ma anche libri per riconoscerli, piantarli, potarli, curarli, chiamarli per nome, ascoltarli, abbracciarli. Ci sono alberi che camminano, alberi che cantano, alberi che parlano, alberi che mangiano, alberi che dormono, alberi che si riproducono, alberi che si ammalano e che, da soli, guariscono.

Ci viene raccontata la loro vita segreta, architettura, saggezza, mitologia. Ci viene proposta l’albero-terapia o degli itinerari in cui si va alla scoperta non di animali, paesaggi o vigneti ma di alberi, ognuno dei quali col suo nome specifico. Di boschi e foreste si ricostruiscono le storie e le ramificazioni come gli storici facevano con le dinastie reali.

Segno che qualcosa sta cambiando non solo nella botanica ma anche nelle scienze umane, nella pratica artistica, nella sensibilità comune. Emanuele, puoi aiutarci a capire cosa sta succedendo?

C’è stata innanzitutto l’urgenza biologica. Per la prima volta ci siamo resi conto del rischio della perdita di una fetta enorme della biodiversità sul pianeta, o della scomparsa tout court della vita sul pianeta. Ora le piante rappresentano la parte preponderante della biomassa visibile, ed è normale che dopo secoli di ignoranza volontaria e attiva ci sia l’entusiasmo della riscoperta.

Poi c’è una ragione più profonda e più vera, una vera e propria rivoluzione interna alla botanica: per lungo tempo è stata una scienza paralizzata dal senso di inferiorità rispetto alla zoologia, che da sempre è stato il canale attraverso cui la scienza biologica ha posto le domande più importanti sul vivente. Abbiamo chiesto sempre a cani, gatti, elefanti, coccodrilli, uccelli, e così via di svelarci i segreti dei corpi. Abbiamo chiesto sempre a degli animali di iniziarci ai misteri della vita e delle sue forme. Per secoli, la botanica si è allora limitata al compito di passare in rassegna, recensire, classificare l’infinita varietà delle forme vegetali. È stata per anni soprattutto sistematica vegetale.

Da qualche decennio però le cose sono cambiate. Da almeno cinquant’anni, grazie a figure pionieristiche come Francis Hallé o Patrick Blanc in Francia, Stefano Mancuso in Italia, Frantisek Baluska in Germania, Karl Niklas e Anthony Trewavas negli Stati Uniti (per citarne solo alcuni), la botanica si è definitivamente liberata dal controllo totale della zoologia sulle scienze della vita, e ci ha definitivamente liberato dal narcisismo che ci aveva portato a fare dell’animale il paradigma della vita e della dignità della vita. Questi pionieri hanno iniziato a porre alle piante domande che non erano mai state poste prima e hanno fatto, della botanica, una sorta di metafisica della vita alternativa a gran parte della tradizione occidentale.

L’aspetto più spettacolare di questa rivoluzione è sicuramente quello che riguarda l’intelligenza. È stato possibile dimostrare che la pianta è perfettamente consapevole di ciò che accade intorno e dentro di essa, e che è dotata di una memoria e di un’intelligenza che, se non hanno bisogno di un sistema nervoso e di un cervello, non sono meno acute di quelle degli animali. Questo tipo di osservazione permette di capire fino a che punto la presa zoocentrica ci ha impedito di affermare l’identità tra la vita e il pensiero. Solo perché abbiamo chiesto ad un animale (in primo luogo l’animale umano) di rivelarci la natura dell’intelligenza, abbiamo impedito a noi stessi di pensare all’intelligenza vegetale o all’intelligenza batterica. È a causa del narcisismo animale che continuiamo a supporre che solo la presenza di un sistema nervoso garantisce la presenza dell’intelligenza. Se crediamo che le neuroscienze ci riveleranno il segreto del pensiero e della coscienza, è solo perché siamo ossessionati dagli animali. L’elenco delle scoperte potrebbe aumentare, e un giorno dovremmo scrivere e raccontare la storia della rivoluzione nel modo in cui guardiamo la pianta prodotta da questa generazione di scienziati.

La foresta, un modello politico?

Allentare la presa zoocentrica e rivolgersi al modello vegetale ha conseguenze non solo nel campo della botanica ma anche in quello antropologico. Possiamo dire che la posta in gioco sia più alta, una riscrittura del modo in cui l’essere umano – vivente tra viventi – vive in società o, come si dice oggi, fa mondo?

C’è in effetti un altro aspetto, forse più importante, che ha permesso alla botanica un posto e un ruolo importante nella scacchiera del sapere contemporaneo intorno alla vita e al vivere. A partire dall’inizio del secolo scorso, a partire dalle ipotesi di Merezhkowsky sulla simbiogenesi dei cloroplasti, a quelle di Ivan Wallin sull’origine simbiotica dei mitocondri, fino alla ricerca di Lynn Margulis sulla generalizzazione del meccanismo simbiotico come motore fondatore del processo evolutivo, la biologia ha profondamente rivisto la vulgata darwiniana che aveva fatto della guerra, della competizione e della lotta di tutti contro tutti la forma trascendentale del rapporto dei vivi.

Si è scoperto che una delle invenzioni e dei progressi più grandi della vita sul pianeta, la costruzione della cellula eucariotica non è spiegabile attraverso la competizione e la selezione, ma solo attraverso un processo di simbiosi, di collaborazione, di ibridazione tra due organismi autonomi che si fondono per costituirne un terzo. Non sono l’ostilità e la guerra che permettono alla vita di migliorarsi e di cambiar forma ma la solidarietà.

È questa l’idea che era alla base del grande bestseller che ha fatto scattare la moda sugli alberi, La vita segreta degli alberi di Peter Wohlleben. L’idea di Wohlleben era più o meno questa: per capire come convivere basta rivolgersi a una foresta, perché è il modello di coabitazione in cui il tasso di ostilità è di gran lunga inferiore a quello di qualsiasi comunità animale. Al di là dei giudizi dati sul libro, si è trattato di un gesto epocale: per la prima volta la foresta, che da secoli è l’opposto della città, ciò che esiste al di fuori – foresta viene da foris – del politico diventa il modello del politico, diventa anzi il politico per eccellenza.

Ecco, dopo questa scoperta della natura simbiotica della costruzione della vita sul pianeta, la pianta svolge un ruolo epistemologico molto importante rispetto alla vita animale come paradigma per vedere, osservare, capire tale forma non ostile di stare al mondo. E questo non perché la pianta non conosca ostilità ovviamente, ma perché l’ostilità non potrà mai essere una dinamica fondativa e strutturale nella vita vegetale, a causa del fatto che la pianta è un organismo autotrofo – capace di vivere solo attraverso luce, anidride carbonica e acqua, senza dover uccidere o sacrificare o cibarsi di altri viventi. Insomma, la fonte più evidente di ostilità – la predazione alimentare – non esiste. Soprattutto la sua autotrofia la rende un organismo vivente che si definisce innanzitutto per la capacità di dare vita ad altri organismi viventi.

Con la pianta, la biologia è obbligata a pensare la logica dell’interrelazione di tutti gli esseri viventi sotto una forma diversa di quella del consumo reciproco e dell’entropia. Il miracolo e il paradosso (anche termodinamico) delle piante è che mostrano la capacità della vita di costruirsi a partire quasi dal nulla, da ciò che non vive, e di moltiplicarsi come spontaneamente. Ma soprattutto la pianta mostra il fatto che ogni vivente vive una vita che anima indifferentemente il proprio corpo e quello di infiniti altri individui di altre specie.

Non solo una pianta immagazzina nel suo corpo l’energia solare che permetterà agli animali di vivere, ma anche i prodotti di scarto della sua esistenza (ossigeno) rendono possibile agli altri di vivere. Una pianta non è solo una vita che ha acquisito una forma specifica e diversa dalle altre, ma la vita in quanto potere di vivificare le forme più diverse e più lontane dalla propria forma, o l’impossibilità di definire la vita attraverso la forma in cui vive. Le piante ci mostrano che i viventi costruiscono e iniziano una vita che alimenterà e vivificherà altri viventi che se stessi, che renderà vivi altri soggetti.

Per dirla in maniera un po’ più radicale, ogni vivente costruisce una vita che saranno altri a vivere, costruisce un corpo che diventerà il pasto di altri, il teatro della vita altrui. E questo passaggio di vita che è l’alimentazione, l’atto attraverso cui si vivifica un corpo altrui o si assume la vita di un’altra specie diventa qualcosa di sublime a causa delle piante. Quando mangiamo, in fondo cerchiamo e troviamo la luce solare che le piante hanno insufflato nel corpo minerale di Gaia. Il cibo non è altro che questo commercio di luce che si trasmette di mano in mano, di specie in specie, di regno in regno, e che continua a illuminare il pianeta, assicurando, giorno dopo giorno, continuità e vicinanza tra la Terra e il Sole. O, se vogliamo, nelle piante diviene particolarmente evidente il fatto che la vita è qualcosa che viene sempre da un altro vivente per andare verso un altro vivente.

Verso un totemismo vegetale

In La vita delle piante. Metafisica della mescolanza sposti l’attenzione dalla zoologia alla botanica e, all’interno delle scienze della vita, rivieni sul rapporto tra biologia e botanica. L’animale è stato il modello del vivente per secoli, mentre le forme di vita non animale erano considerate inferiori, meno interessanti se non addirittura senza vita. Al punto che noi, eredi di tali cliché culturali, ci sorprendiamo oggi a considerarle come intelligenti. Ne resta traccia nei nostri modi di dire, per cui “vegetare” è meno di “vivacchiare”, il contrario di vivere, di vitalità, di operosità; e foresta rima con forastico e forestiero…

Al riguardo non esiti a parlare di un “pregiudizio zoologico”, di un “narcisismo animale”, di un “tropismo animalista”. Fatto sta che, per secoli, la botanica si è limitata a un lavoro d’archivio, di censimento e ordinamento delle specie vegetali. Oggi invece la botanica – e su questo punto non credo sei disposto a cedere – è al cuore della comprensione del vivente, perché è in grado di offrire un modello del vivente lontano dalla coscienza dell’uomo, dall’antropocentrismo, dall’eccezionalismo umano.

Siamo davanti a un cambiamento cruciale se non a una vera e propria rivincita? Al riguardo mi vengono in mente alcuni passi del botanico Francis Hallé nella bellissima intervista che gli hai fatto per il catalogo di Nous les arbres: “l’albero resta giovane”; alcuni possono vivere migliaia di anni: “sono capaci di moltiplicazione vegetativa – qualcosa di cui l’essere umano è del tutto incapace!”. E ancora: “Mi piacciono gli animali, ma non arrivo a prenderli sul serio perché non smettono di muoversi”; in finale Hallé preferisce gli alberi agli animali perché questi ultimi “s’insozzano, gridano e, una volta morti, emanano un puzzo terribile”. Altra storia l’albero, che quando muore non ha un cattivo odore, perché “c’è meno zolfo nelle sue molecole”.

Per risponderti mi permetto di fare un piccolo détour. A differenza di quello che per secoli abbiamo creduto e ripetuto, ogni sapere e ogni scienza, in qualsiasi momento del suo sviluppo, a qualsiasi latitudine geografica e culturale, è una forma di totemismo, nel senso che Lévi-Strauss dava a questo termine. Come è noto Lévi-Strauss aveva definito totemismo l’uso di categorie che descrivono le associazioni intra- o inter-specifiche nonumane per comprendere, nominare, classificare le forme della socialità umana. Così pensare che una determinata associazione sia un orso, significa che si rapporterà a quella definita attraverso la categoria corvi, così come i corvi si relazionano agli orsi.

Usato in modo più ampio, nel senso di sapere mutuato dall’osservazione di altre specie per pensare la nostra vita, si potrebbe dire che è sempre osservando il nonumano che l’uomo ha capito se stesso. Ed è vero anche e soprattutto il contrario: è applicando i concetti che descrivono la nostra vita che abbiamo capito la vita di specie e forme di vita diverse dalle nostre.

Totemismo e antropomorfismo da questo punto di vista sono due processi identici: se si scopre che parte della nostra vita è identica a quella dei non-umani, possiamo riconoscere tratti di umanità a questi ultimi; viceversa ogni volta che attribuiamo a una pianta o a un animale un tratto umano, stiamo anche riconoscendo che c’è qualcosa in noi che non ha una natura puramente umana. E entrambi i processi sono strutturalmente necessari: lo sono perché se ogni specie si definisce come una modificazione minima di una specie che l’ha preceduta, allora ogni sapere di una singola specie è costitutivamente interspecifico. Da un certo punto di vista, ogni sapere è totemico perché non può esistere sapere che non sia mutuato da altri esseri viventi. E viceversa ogni sapere su di sé è sempre un sapere sulle altre forme di vita, perché ogni forma di vita è sempre multispecifica, un collage di numerose specie.

Ora, per secoli, il modello per pensare la relazione sociale è stata la caccia, la predazione. Ancora Darwin ne era vittima. E gran parte dell’antropologia ha continuato a nobilitare questa forma di totemismo.

Quello che è successo è che abbiamo cambiato improvvisamente i nostri viventi guida: non più i grandi predatori, ma le piante. Siamo passati da un totemismo predatorio a un totemismo vegetale.

Quello che è successo non è solo il fatto che il vivente guida ha smesso di essere l’animale carnivoro e quindi predatore ed è diventato una pianta. Da questo punto di vista anche la relazione fondamentale che definisce il rapporto tra umano e nonumano non è più la caccia, il pastorato o l’agricoltura, ma una certa forma di giardinaggio.

Se le piante sono diventate paradigmi non è solo perché non sono animali, ma perché incarnano una forma di sociabilità diversa da quella che abbiamo cercato di instaurare. La pianta incarna una forma di vita che è politicamente più importante oggi di quanto lo siano gli animali. O se vuoi, essa rende più visibile un aspetto della vita sul pianeta che l’animale occulta o presuppone senza darla a vedere in modo esplicito, almeno non attivamente.

Mi riferisco al fatto che la vita che ciascuno di noi costruisce è sempre vita che sarà vissuta da altri rispetto a chi la sta vivendo ora. Le piante incarnano molto più limpidamente questo fatto: la vita eccede sempre la forma, la sagoma, il corpo, la specie che abita. In realtà anche l’animale incarna questo aspetto, ovviamente, perché non c’è vita che non esprima questa struttura. Ma nell’animale questa dimensione si costituisce nel fatto di essere cibo per altri animali e definisce quindi un aspetto tragico o marchiato dalla negatività.

Da questo punto di vista bisogna stare attenti a capire che questa moda per le piante non è un amore per le piante in quanto tali. Da una parte è l’ennesima espressione dell’amore che i viventi hanno per le altre forme di vita, dall’altra una forma di narcisismo sociale e politico che sta erigendo nuove forme di totemismo i cui effetti forse si potranno misurare solo tra qualche millennio.

Foresta urbana

Una delle obiezioni più frequenti a Nous, les arbres è che, semplifico, guardare le piante e gli alberi sarà pure bello e rassicurante per le nostre coscienze rose da vari sensi di colpa, ma non contribuisce al vivere collettivo e ai problemi sociali che ci assalgono non appena usciamo dalla Fondation Cartier.

Che una riflessione botanica su piante e foreste o una “metafisica della mescolanza” (per citare il sottotitolo di La vita delle piante) contengano, al contrario, un insegnamento profondo sul vivente che tocca il nostro modo di stare insieme, di cooperare, di solidarizzare? di fare comunità e fare mondo? Che siano insomma squisitamente politiche?

Per quello che ho scritto sopra, qualsiasi discorso sulla relazione interspecifica tra nonumani ha un riflesso diretto sul modo in cui pensiamo le relazioni tra umani, e viceversa. L’idea di una separabilità tra le forme di sociabilità umana e quella nonumana, oltre ad essere una sciocchezza, è anche qualcosa che le scienze sociali e quelle biologiche contraddicono nella loro pratica. La sociologia ‘umana’ è nata quando Auguste Comte mutua da Lamarck il concetto di milieu. Viceversa, tutta l’ecologia è una forma di sociologia che applica a piante e animali idee e concetti inventati per pensare la socialità umana.

Sin dalla sua riemersione negli anni sessanta, il concetto di simbiogenesi aveva delle tonalità politiche evidenti. Basta leggere Lynn Margulis per rendersene conto. E tutto il lavoro del femminismo americano che si basa su queste scoperte (a partire da Donna Haraway) basta per dimostrare una cosa: la scoperta che il meccanismo fondamentale di diversificazione e di miglioramento della natura è la collaborazione e non la competizione ha delle conseguenze politiche enormi. Ancora una volta: non possiamo non essere totemisti, non possiamo (più) illuderci di avere idee e nozioni non influenzati dal nostro rapporto quotidiano con le altre specie.

Per quanto riguarda la mostra, il tema politico era più che evidente. C’è innanzitutto la questione della deforestazione che percorre molte opere. C’è per esempio un magnifico dipinto di Nilson Pimenta, Derrubada feminina, che mette in scena un disboscamento come un genocidio, meglio come una specie di stupro collettivo. C’è poi un celebre video Exit di Diller Scofidio + Renfro che mette in parallelo la deforestazione con la perdita delle lingue: in entrambi i casi c’è una perdita d’identità.

Ma più generalmente la mostra afferma due idee importantissime di natura puramente politica. Le prime due sale sono un vero e proprio manifesto per quella che può esser definita la foresta urbana. Invece di sognare foreste vergini e tornare a condizioni di vita premoderne o primitive dobbiamo immaginare le nostre città come vere e proprie foreste (in sofferenza per via della nostra esistenza, ma che restano tali). È il tema delle opere di Luiz Zerbini, che dipinge spazi in cui città e foresta sono indistinguibili: impossibile sapere se sono spazi urbani o domestici improvvisamente invasi da alberi o se invece si tratta di foreste in cui abbiamo trasferito il nostro mobilio urbano o la panoplia di oggetti che abitano le nostre case.

E questa mescolanza non è inquinamento: è una nuova forma di coabitazione che supera l’idea della purezza che lo stesso concetto di ecosistema continua a supporre. Da questo punto di vista un’altra opera di Zerbini (Natura spirituale della realtà) mostra la via: si tratta di una sorta di rovesciamento dell’erbario tradizionale. Normalmente la rappresentazione della pianta ha coinciso con l’atto di schiacciarla, morta per ridurla su due dimensioni. In questo caso l’opera diventa l’esplosione della gloria e della vita stessa della pianta. L’arte deve diventare questo tipo di atteggiamento interspecifico.

C’è poi un secondo elemento estremamente politico nella mostra, quello che è messo in scena soprattutto nella seconda sala. Se gli alberi devono tornare al centro della nostra considerazione politica è perché l’albero è il mediatore di ogni relazione individuale, sociale, tecnica e religiosa. Gli alberi sono i modelli cognitivi per pensare la società (le relazioni sono pensate in termini di alberi genealogici) e il proprio posto all’interno di questa rete di relazioni. Sono l’origine di ogni tecnologia. Ma sono anche al centro della nostra esperienza sociale e politica. Da questo punto di vista le opere di Franca Stagi e Cesare Leonardi hanno un immenso significato politico: due architetti fanno dell’albero il primo e più importante oggetto architettonico e rovesciano così una certa tradizione modernista.

Da questo punto di vista la mostra compie un gesto politico molto radicale. Il nome foresta viene dal latino foris, fuori: è tutto quello che resta una volta che la città si è chiusa su di sé, è l’insieme dei viventi esclusi da quella che viene considerata la civiltà. La città si costituisce esiliando fuori di sé l’albero e la vita che esso rappresenta. La mostra vuole dare la parola agli alberi in città, agli alberi che costituiscono ancora il corpo del Leviatano che noi siamo in ogni città occidentale. Vuole fare risuonare in ogni città il grido di “noi, gli alberi”.

Il paradosso degli erbari

L’opera di Franca Stagi e Cesare Leonardi, per me una rivelazione, vale da sola la visita di Nous, les arbres. La botanica ha storicamente un legame privilegiato con l’esperienza estetica, come dimostra la secolare tradizione di copiare le forme della natura negli erbari, che neanche le tecnologie di riproduzione visiva ha scalfito. Secondo Francis Hallé, ad esempio, nel caso degli alberi la fotografia è di scarsa utilità, poiché non permette d’isolare la forma di una pianta dal suo ambiente.

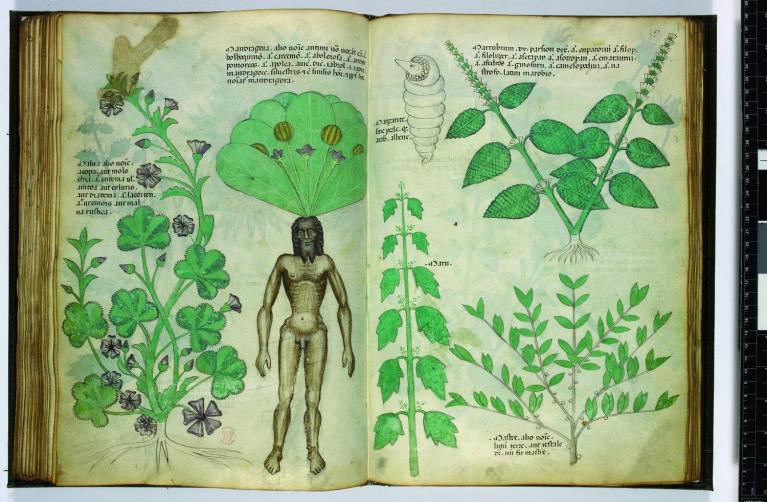

Visitando Nous, les arbres e leggendo La vita delle piante mi è venuta spesso in mente la storia degli erbari. Per semplificare – seguo La scoperta della natura (Einaudi, 2011) di Otto Pächt – gli erbari nascono come manuali di scienza applicata, elenchi di farmaci, segnati quindi da un grande naturalismo, anche in epoche in cui la fisionomia del volto umano era stilizzata. Segue una fase medievale in cui le specie botaniche sono rese come specimen più vicine a un diagramma che alle piante viventi. Fino al ritorno di raffigurazioni di piante dal vero, parallelamente allo sviluppo della scienza empirica.

Penso all’Erbario Carrarese dell’Anonimo padovano che, secondo Pächt, “dipingeva la pianta dal vivo, come cresceva in natura, non come oggetto da museo. Per lui lo scopo didattico non era più preminente, egli iniziava a vedere la rappresentazione delle piante come un problema estetico”. Le sue piante invadono la pagina e gli spazi lasciati liberi dalla scrittura, al di là della mera logica dell’ornamentazione: “danno inizio a quel gioco spiritoso con l’illusione pittorica nel quale lo spazio dipinto e quello reale, l’arte e la vita, sono costantemente e intenzionalmente confusi”. Riflessioni oggi attualissime…

L’interesse dell’erbario sta nel fatto che incarna l’impossibilità da parte della conoscenza scientifica di sbarazzarsi della mediazione estetica per poter relazionarsi alle specie non umane. È impossibile fare a meno di costituire l’oggetto vivente come realtà estetica che va contemplata in maniera sensibile per poter essere compresa razionalmente e quantitativamente. L’erbario è questo paradosso: per trasformare la pianta in un oggetto conoscibile è necessario trasformarla in un’opera d’arte, riprodurla esteticamente.

Si è parlato molto della necessità delle immagini nella scienza moderna ma si tratta di una necessità intrinseca a qualsiasi conoscenza in realtà: non si può conoscere qualcosa senza immaginarlo, senza costituirlo come oggetto sensibile e senza manipolarne in maniera molto sofisticata la sua immagine. La scienza non si sottrae a questa necessità, anzi, deve obbedirle in maniera ancora più radicale da quando costituisce i suoi oggetti in maniera sempre più astratta: più si costituisce l’oggetto come realtà puramente quantitativa più il ritorno del qualitativo è necessario. La scienza contemporanea deve integrare nel suo seno un’infinità di tecniche originariamente estetiche per poter restare quello che è e per poter realizzare i propri scopi.

Il caso di Francis Hallé è esemplare: il ritorno alla pratica del disegno è stato motivato dal fatto che preoccupandosi dell’architettura degli alberi, l’uso della fotografia era inutile. Era necessario disegnare l’albero per poterne studiare l’architettura. Ed è in questo paradosso che forse si nasconde anche il futuro di tutte le iniziative che provano (spesso in maniera maldestra) a coniugare arte e scienza: è la scienza stessa che per poter realizzare se stessa e i propri obiettivi deve almeno per un attimo trasformarsi in arte. L’arte è una necessità della conoscenza scientifica. Viceversa, l’arte in questi casi ha fini puramente cognitivi: serve a rendere presente un oggetto altrimenti inafferrabile.

È questo quello che bisogna inseguire: il punto in cui l’arte sembra custodire nel suo seno la potenza più pura di quello che chiamiamo scienza. Quando invece si continua a pensare da una parte la scienza come il metodo di affermazione della verità e l’arte come forma di imbellimento sensibile si producono mostri e si scivola nel kitsch.

Oltre l’arborescenza

Oltre agli erbari, in Nous, les arbres mi ha colpito l’opera dell’artista colombiana Johanna Calle, un collage di testi dattilografati che disegnano insieme delle silhouette arborescenti. A colpirmi non è tanto la rappresentazione degli alberi, di cui la mostra offre esempi eccelsi, quanto la ripresa di un principio costruttivo proprio degli alberi, vale a dire l’arborescenza.

Mi rendo conto che il termine è ambiguo a causa della sua storia. Arborescenza, ramificazione, proliferazione sono state spesso associate a un ordine preciso nella trasmissione e nella riorganizzazione del sapere. Un sapere classificatorio, organico, razionale, gerarchico, enciclopedico, come nell’albero di Porfirio, la tassonomia di Linneo, l’albero della vita di Darwin fino all’organigramma delle aziende.

“Nous sommes fatigués de l’arbre” (Mille plateaux) scrivevano Deleuze e Guattari nel celebre capitolo sul rizoma. Secondo loro non bisognava più credere negli alberi, nelle radici e nelle radici secondarie, insomma in quella cultura arborescente che, dalla biologia alla linguistica, ci ha causato solo problemi.

Nel contesto di un’estetica vegetale, mi sembra che l’immagine di Johanna Calle ci porti altrove, offrendo un modello epistemologico e cosmologico alternativo alla sequenza logica radici-tronco-rami-foglie. Come se nel modo in cui ci rapportiamo all’albero traspaia un altro modello di sapere scientifico e di considerare la natura, l’arte e le nostre produzioni culturali.

Perché, al contrario di quanto sostenevano i filosofi francesi, oggi più che mai non siamo affatto stanchi degli alberi? Al punto che possiamo dire The Word of World is Forest, per citare il titolo di un romanzo di fantascienza della scrittrice americana Ursula K. Le Guin (tradotto come Il mondo della foresta)? Un romanzo che, in un gioco di parole intraducibile in italiano, identifica mondo e foresta; un romanzo che, redatto ai tempi della guerra in Vietnam, condannando colonialismi ed ecocidi, ipotizza un pianeta Terra deserto a causa della deforestazione, dove il legno diventa un bene più prezioso del petrolio…

Se non possiamo essere stanchi degli alberi è perché viviamo ancora tra di loro e non possiamo farne a meno. Basta dare un’occhiata a una qualsiasi città occidentale per rendersi conto di quanto sia ancora costruita sul corpo e sul cadavere degli alberi. Le nostre case sono ancora fatte di alberi. Il nostro cibo viene da lì. In fondo nonostante l’eccesso minerale le città contemporanee non possono fare a meno di essere foreste e giardini. Viviamo ancora tra le chiome degli alberi. Quello che è cambiato in questi anni è la comprensione che ne abbiamo.

Quanto Deleuze e Guattari criticavano era più l’immagine dell’albero come forma trascendentale di un rapporto gerarchico: per secoli si è proiettato su di loro una struttura che non ha nulla a che fare con la loro vita (di fatto la proiezione di una società agraria).

Ora la botanica ha scoperto che in realtà l’albero è il contrario di quello che immaginavamo. Un albero è una rete orizzontale e policentrica capace persino di mutare la propria identità genetica. L’esatto contrario di quello che abbiamo immaginato o proiettato su di lui per secoli. Quello che resta da fare è enorme. Il fatto stesso che parliamo di alberi e non di faggi, abeti, querce, lecci dimostra che siamo ancora a distanze siderali: è come se invece di parlare di cani gatti o delfini parlassimo di eterotrofi o di quadrupedi. È necessario restituire alla loro presenza una evidenza sensibile, per cui ciascuno di essi sia visibile per quello che è e non attraverso una categoria così astratta come quella di albero. Dovremmo smettere di usare questa parola e cominciare a usare solo nomi comuni delle specie e soprattutto nomi propri. Ogni albero è l’equivalente del nostro cane o del nostro gatto. Perché diamo nomi pieni di affetto a loro e non agli alberi?

Bisognerebbe poi smettere di considerare il legno come realtà puramente meccanica: dovremo in fondo imparare a vedere in tutto ciò che è di legno la traccia della vita da cui proviene: in fondo i nostri armadi, i nostri tavoli sono l’equivalente di scheletri di animali domestici. Dovremo capire che viviamo sempre tra cadaveri di altri viventi – e non in senso macabro. Siamo sempre dentro al corpo di altri viventi, sono sempre altri viventi ad ospitarci. Non esiste l’ambiente: anche questa parola andrebbe radiata. Esistono solo viventi e rapporti di inclusione reciproca tra viventi.

Ripensare l’ecologia politica

Il lavoro da fare è enorme, è vero. Del resto l’ecologia classica non aggiorna la sua cassetta degli attrezzi concettuale dall’epoca d’oro degli anni settanta – e l’Italia non fa eccezione. L’ecologia affronta il nostro mondo complesso con un vocabolario tradizionale che, al di là di proclami ed entusiasmi, non porta lontano: la sacralità del suolo; il vecchio clivage schematico Uomo/Natura; un’antropologia in cui l’uomo è o lo sfruttatore-distruttore del pianeta Terra o colui che lo difende dall’azione di altri uomini cattivi; un’idea di politica che pone l’uomo al centro di tutto; la difesa di un pianeta Terra in quanto essere indifeso bisognoso dell’uomo per sopravvivere, quando sappiamo benissimo che l’eventuale sesta estinzione – quella dell’uomo – non coinciderà affatto con quella della Terra, che continuerà a vivere bellamente senza di noi!

Secondo te una riflessione botanica, una “metafisica della mescolanza” può aiutare l’ecologia politica a uscire da questa impasse teorica? In che modo prendere in conto animali, piante, funghi, batteri, virus e altre materie inorganiche che compongono la sfera del vivente? Come adottare quello che, in La vita delle piante, chiami un punto di vita e non più il classico punto di vista?

In Nous les arbres, ad esempio, scrivi che per metterci in contatto con gli alberi basta respirare, visto che l’ossigeno che entra nelle nostre narici e nei nostri polmoni è il prodotto del metabolismo degli alberi: “non è necessario andare a vivere in campagna. Riconoscere la loro esistenza non ha niente a che vedere con una coscienza ecologica o con l’amore della natura. Alcun bisogno di consumare erbe psicotrope per dare a una pianta il potere di modificare la nostra esperienza. Tutto quello che devi fare è volgerti verso te stesso. La relazione agli alberi è iscritta nella struttura dell’io e nella relazione dell’io al mondo”. Operazione facile o, viste le contingenze, dannatamente complessa?

Il ritardo teorico dell’ecologia è impressionante. Si tratta di una scienza che non ha ancora elaborato criticamente il proprio passato e che proprio per questo, come scrivi tu, veicola una serie di idee estremamente grossolane e pericolose, e soprattutto una forma di romanticismo estremamente ingenuo di cui non sembra capace di liberarsi, nonostante i tentativi di riforma da parte delle frange più post-moderne. Si tratta di una conseguenza di quanto scrivevo prima: l’ecologia è una forma di contro-totemismo che ha trasferito al nonumano molti dei concetti propri dei saperi sulle società umane. La sacralità del suolo, per esempio, che è figlia del nazionalismo del diciannovesimo secolo. O l’idea di specie invasive, anch’esso figlio del diritto del diciannovesimo secolo (fu elaborata da un botanico inglese che nel mezzo del XIX secolo applicò le categorie del common law alla flora britannica e distinse gli aliens, i citizens, ecc.).

Già il nome stesso di ecologia è il sintomo di questo passato accettato in maniera acritica: il nome presuppone che la totalità dei viventi e la terra siano una casa, cioè uno spazio naturalmente costituito per essere abitato dalla vita. Ora se c’è un’evidenza chiara della storia geologica e biologica del pianeta è che la Terra non è nata per ospitare vita, non è abitabile per natura, lo è diventato grazie all’azione d’ingegneria planetaria dei viventi, che hanno cesellato per milioni di anni litosfera, atmosfera e idrosfera. Da questo punto di vista per esempio, il fatto che l’uomo modifichi la faccia della terra non è in nessun modo un problema o una tragedia.

Non esiste uno spazio naturale, originario, sulla terra, perché tutto è stato modificato da una quantità infinita di individui e specie viventi. Per questo il compito più urgente per l’ecologia e per la politica è abbandonare il romanticismo che già il suo nome veicola: no, la Terra non è una casa, è una foresta multispecifica che ha un equilibrio precario in cui ogni vivente vive sul e nel corpo dell’altro. Questa foresta è esposta costantemente all’artificio di milioni di specie e ha dunque lo stesso statuto di una immensa installazione.

L’ecologia può diventare politica solo quando accetterà che nella natura tutto è artificiale e di un’artificialità infinitamente più intensa di quella umana, tutto è effimero e nulla, ma veramente nulla, è ‘naturale’.

Natura contemporanea

In conclusione mi piacerebbe soffermarmi sul tuo modo di lavorare. Che si tratti di La vita delle piante (il cui epilogo tratta tali questioni con audace irriverenza) o di Nous, les arbres, è impressionante la trama di saperi che metti in gioco, la capacità di tenere insieme mondi in genere non comunicanti quali quelli delle scienze umane e delle scienze naturali.

La cosa è tanto più sorprendente in Italia dove, a causa di un arcigno specialismo accademico, uno storico dell’arte si chiude nel cantuccio di un secolo o di una manciata di decenni – “questo è il mio periodo”, si dice sfacciatamente; sconfinare nelle scienze della vita, poi! L’eccezione sono gli iconografi più puntigliosi che – nipoti del peggior nozionismo e del positivismo ancora vigente nei nostri dipartimenti di Storia dell’arte – sanno individuare le piante di un dipinto del Rinascimento come il nome di un santo dai suoi attributi.

Del resto molti autori che hanno varcato, e trasgredito, più volte, in entrambe le direzioni, la linea frastagliata tra scienze umane e scienze naturali – Michel Serres, Bruno Latour, Isabelle Stengers, Anne Tsing, Donna Haraway – faticano ad entrare nel dibattito critico italiano.

Nei tuoi contributi sull’arte contemporanea trovo sempre spunti preziosi al riguardo; ad esempio sull’opera dell’artista sudafricana Bianca Bondi scrivi: “Se c’è arte e anche arte contemporanea, è solo perché la natura ha una storia. E il compito dell’arte è proprio quello di trasformare la natura in qualcosa di contemporaneo. Le sue opere d’arte sono piccoli musei di natura contemporanea” (in “Flash Art International”, 326, giugno-agosto 2019).

Emanuele, immaginiamo per un attimo che siano convocati in Italia gli Stati Generali sulle arti visive e la critica. T’invitano a intervenire, hai i minuti contati ma hai carte blanche. Baroni accigliati siedono nelle prime file, la sala però è gremita di giovani. Quale messaggio indirizzeresti ai presenti?

Direi due cose. Da 150 anni sappiamo che l’uomo è un animale e che non c’è alcuna opposizione tra l’uomo e la natura eppure tutto l’edificio universitario è basato sulla distinzione ottocentesca tra scienze della natura e scienze dello spirito. I rari tentativi di superamento della dicotomia sono rozzissimi attacchi riduzionisti: tutto è gioco di atomi, molecole e neuroni, quindi bisogna eliminare le scienze umane. Darwin ha sempre percorso la via opposta: non si trattava di ridurre le emozioni a un gioco di atomi, si trattava di mostrare che gli animali hanno le stesse emozioni degli umani.

Bisognerebbe comprendere che lo ‘spirito’ è la cosa più universale del mondo: le piante, i funghi, gli animali, i virus sono esseri spirituali, coscienti, capaci di percezione e di volontà che devono essere studiati come si studia un’opera spirituale, un libro, un film. D’altra parte le scienze dello spirito devono essere allargate e riformate: bisogna liberarsi dell’idea che la scienza dello spirito sia una scienza umana. Lo spirito, l’intelligenza, il sapere sono ovunque e hanno infinite altre forme da quella del linguaggio verbale. Bisogna soprattutto riformare le università: è necessario studiare assieme l’informatica. La letteratura va studiata assieme alla fisica. E la filosofia assieme alla biologia. La matematica assieme all’antropologia. Finché non lo si farà resteremo vittime di una nevrosi del diciannovesimo secolo. E non è una situazione piacevole.

Seconda cosa: liberiamoci dell’idea che per produrre la verità bisogna scrivere saggi con note a pie’ di pagina. È un’idea ancora una volta tutta ottocentesca di pensare la relazione tra retorica e scienza. La forma retorica del saggio scientifico non è più rigorosa di quella di un film o di una mostra o di un’opera d’arte. Educhiamo gli studenti a manipolare linguaggi più moderni e più efficaci di questa forma un po’ esoterica e bulimica di scrittura. Imponiamo agli scienziati di scrivere libri, di fare film, di produrre mostre invece di scrivere papers illeggibili anche per loro. E viceversa, mettiamo artisti dentro le équipes scientifiche. Mettiamo artisti anche nelle amministrazioni regionali e statali. Imponiamo alla politica di appropriarsi del modo di pensare e operare di arte e design. I saperi sono fatti per circolare ed essere condivisi non per diventare l’oggetto di protezione da parte di corporazioni sacerdotali che si preoccupano della purezza del proprio patrimonio.

Le immagini dell'erbario di Anonimo lombardo (c. 1440, Sloane 4016), sono tutte tratte da qui.

Emanuele Coccia interverrà questa sera all'Hangar Bicocca in occasione di Foreste Plurali, simposio multidisciplinare dedicato alla mostra “A Leaf-Shaped Animal Draws The Hand” di Daniel Steegmann Mangrané.