Marc Ribot, la mucca non fa muuu

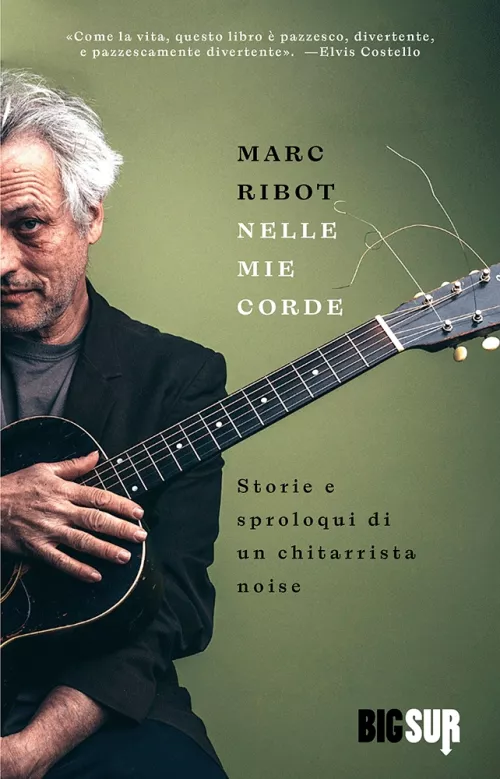

Star seduto davanti a un amplificatore a pieno volume può essere un buon punto di osservazione del mondo. Ne risentiranno forse i timpani, ma lo sguardo, se corre sufficientemente lontano, ne trarrà del beneficio. Jimi Hendrix ci regalò degli indimenticabili squarci di realtà grazie alle casse dei suoi Marshall e le manopole dei potenziometri sul 10. Lo stesso successe con Eric Clapton all’epoca dei Bluesbreakers, e così potremmo dire di tanti eroi della sei corde che sono arrivati dopo. L’inatteso quanto brillante esordio letterario di Marc Ribot pubblicato da SUR - Nelle mie corde. Storie e sproloqui di un chitarrista noise – si apre con un incipit che squarcia la pagina come un accordo di Hendrix: Ciao. Mi chiamo Marc. Sono un chitarrista che si spara amplificatori a tutto volume dritto in faccia. Spesso e volentieri. A volte anche qualcosa come duecento notti all’anno negli ultimi quarantacinque anni.

Marc Ribot di mestiere fa, per l’appunto, il chitarrista. Quando nel 1990 pubblicò il primo disco a suo nome – Rootless Cosmopolitans, cosmopoliti senza radici, un titolo che soltanto più tardi associai al suo essere un musicista ebreo americano stanziato a New York – era già una mezza celebrità della scena underground. Fattosi le ossa come chitarrista da cover band negli anni ’70, s’era rivelato nei locali punk/no-wave newyorchesi grazie alla frequentazione di figure come Arto Lindsay o Peter Zummo e la militanza nel gruppo dei Lounge Lizards, infilando poi la sua chitarra in alcuni dei dischi rock più originali del periodo: Rain Dogs e Franks Wild Years di Tom Waits, Spike di Elvis Costello, Blazing away di Marianne Faithfull, dischi cui negli anni sono seguite numerose collaborazioni di prestigio con Laurie Anderson, Joe Henry, Norah Jones, Mory Kanté, Diana Krall, Madeleine Peyroux, Robert Plant, David Sylvian, i trenta e più dischi del catalogo Tzadik di John Zorn in cui appare il suo nome, le ospitate ai quattro angoli del pianeta, dal Brasile all’Italia: Caetano Veloso, Marisa Monte, Gal Gosta, Cyro Baptista, Vinicius Cantuária, la peruviana Susana Baca e Vinicio Capossela (Ribot è presente su sei dei suoi dischi registrati fra il 1996 e il 2012), fino alle diverse formazioni di cui è stato ed è a capo, dai Cubanos Postizos al più recente trio Ceramic Dog.

Il cosmopolitismo senza radici di Marc Ribot può essere inquadrato in molti modi. È anzitutto l’intuizione identitaria di un ebreo-americano secolarizzato (il diretto interessato aggiunge pure sinistroide miscredente) nato a Newark, New Jersey, nel 1954, il quale ha a lungo respirato l’aria del Lower East Side di Manhattan (“una posizione filosofica quanto un luogo geografico”, sottolinea Ribot nel libro) e che lì, downtown, conscio della necessità di sovrapporre ai fantasmi del passato una vicenda che lo rappresentasse nel presente, e pur nella consapevolezza che “fare una cosa del genere nel Lower East Side è inaccettabile”, ha forgiato, oltre che la sua arte, un’originale visione del mondo. Ribot dedica alla questione delle belle pagine, in particolare nel capitolo Stringere un ricordo tra le braccia, dove tra l’altro scrive: “un gruppo di ebrei contemporanei che ha scelto di restare negli Stati Uniti, che non è morto nell’Olocausto, che non vive in shtetl immaginari né farà ritorno in Israele, che si rifiuta (ostinandosi a creare arte) di comportarsi come se fossimo in un limbo: tutto questo è inconcepibile, una blasfemia (rispetto alla teologia dell’Olocausto e della Redenzione). Non dovrebbe neanche esistere. È la storia che si muove al contrario. Ma almeno si muove”. Ribot è stato ed è tutt’ora parte dell’effervescente scena legata al cosiddetto radicalismo culturale ebraico emerso a New York a partire dagli anni ’90, movimento che si provò a insinuare nella cultura ebraica americana un nuovo approccio alla tradizione, una prospettiva che individuasse nell’invenzione artistica il suo centro di gravità, finendo col rivelarsi, per citare Tamar Barzel, autrice di New York Noise: Radical Jewish Music and the Downtown Scene, un originale quanto fecondo “quadro concettuale entro cui interrogare il rapporto tra linguaggio musicale e semiotica del suono”.

Dire che cosa sia questo libro di Marc Ribot è un po’ come cercare di fissare la sua identità musicale: arduo, data la quantità di idee che partono in tutte le direzioni. Accanto agli omaggi ad amici musicisti scomparsi, il chitarrista Robert Quine, il bassista Henry Grimes, il compositore haitiano Frantz Casseus, suo primo maestro di chitarra, il geniale produttore Hal Willner, col quale Ribot ha collaborato sui progetti più diversi, succedono fulminei quanto esilaranti scorci autobiografici (Ritratto del poeta da giovane coglione, dove Ribot racconta di quando, in seconda media, plagiò la poesia Chi ha visto il vento? di Christina Rossetti, e venne “chiamato davanti a tutta la classe e costretto a sedersi come un mini-Eichmann nella sua gabbia di vetro a Gerusalemme”, mentre alla sua sinistra “il fricchettone in erba Peter D. era impegnato a esternare tutta la sua profonda sofferenza per la pioggia”), il tenero e poetico resoconto dello smontaggio del letto a soppalco della figlia ormai adulta, un resoconto sotto forma di lettera che riesce nel difficile compito di catturare l’amore di un padre al netto del sentimentalismo (Oggi ho fatto una cosa eccezionale), le acute analisi musicologiche a margine della collaborazione con la cantante peruviana Susana Baca che sfociano in riflessioni d’ordine filosofico su come un musicista americano si pone, per ragioni di imprinting culturale prima ancora che musicale, di fronte alle musiche altre (World music: tempo e denaro); illuminante il passo in cui ammette di non aver saputo cogliere, in studio d’incisione, la corretta misura del tempo di un brano (“avevo preso un abbaglio totale sulla posizione dell’’uno’, l’attacco, percependo la battuta come sfasata di una semiminima”).

Accanto all’attività musicale Marc Ribot si batte da anni per il riconoscimento del diritto d’autore nell’era delle piattoforme digitali e dell’ascolto in modalità streaming. “Per più di vent’anni” ha dichiarato Ribot a un raduno della Music Workers Alliance, sorta di sindacato dei musicisti indipendenti, “abbiamo atteso che le aziende tecnologiche concordassero misure tecniche di base per fermare il saccheggio del nostro settore. Beh, il tempo è scaduto”. Alla questione è dedicato il saggio Io e gli attacchi ai diritti degli artisti. L’impegno politico e civile di Ribot nel 2018 ha fruttato, sotto la presidenza Trump, un bellissimo disco di canti di resistenza che presentava anche una versione di Bella ciao cantata da Tom Waits, oltre a una rilettura di Fischia il vento in chiave ecologista con la partecipazione di Meshell Ndegeocello. Nel racconto L’attivist* (ora si balla il twist) – ecco una rima originale – Ribot, dando voce a un attivista particolarmente intrangisente o soltanto incazzato nero, sfoga il suo spirito anarcoide: “Non accetto NESSUN aspetto della società capitalista. Mi rifiuto! Resisto! Non riconosco le banche, gli eserciti o la legittimità dello stato. Non accetto il mio gender, il tuo gender, i gangster, le Fender, i dispenser o gli shopping-center”.

A emergere, nel libro, è soprattutto il Marc Ribot saggista. Nella seconda parte il libro presenta dei racconti e dei microtrattamenti cinematografici in forma di divertissement che allentano un po’ la tensione dei saggi iniziali. È come se, riprendendo la metafora dello stesso Ribot, in chiave narrativa il suo amplificatore si presentasse con un volume attenuato, risultando di conseguenza meno abrasivo e distorto. Ribot rileva come la sua “più grande riserva nei confronti dei professionisti della chitarra heavy metal, dai primi anni Settanta fino ai primi Ottanta, è che capisco subito che i loro suoni distorti non mettono davvero a rischio gli ampli”. Ecco, lo stesso si potrebbe dire succede con i suoi racconti brevi, storie che paiono non mettere a repentaglio il cono acustico dell’amplificatore o il timpano del lettore. Ma questo è un dettaglio e probabilmente soltanto una questione di gusto personale. Il fatto è che, citando sempre Ribot: “ci piacciono tantissimo le voci lacere: le corde vocali consumate dal whisky e dalle urla, la fiacchezza strafatta di certi sassofonisti, la distorsione che implica il superamento delle capacità di una valvola o di una cassa”. Quando questo viene meno, ci sembra di sentire una voce meno urgente, meno necessaria.

A proposito di voci lacerate e di distorsioni, a inizio anno il trio dei Ceramic Dog, formato da Marc Ribot, Shahzad Ismaily e Ches Smith, ha supportato la sfilata autunno-inverno 2023 della collezione Gucci a Milano. Una performance decisamente insolita – alzi la mano chi l’avrebbe detto: Marc Ribot e una sfilata di moda nella stessa frase o sulla stessa pedana – ma che a pensarci bene è una cosa che funziona eccome. La musica dei Ceramic Dog come colonna sonora di una sfilata di capi maschili che paiono disegnati per accompagnare il punk tagliato su misura di Ribot, al punto che dopo qualche minuto ci si chiede chi sia il visionario che ha pensato di accostare le due cose (con chiusa tarantiniana in chiave surf rock per la passerella finale). Alla fine dell’esibizione, ha dichiarato di recente Ribot in un’intervista apparsa su Downbeat, “tutti questi modelli superfamosi volevano sapere quale effetto di distorsione avessi usato. Sai com’è, suonano tutti la chitarra in qualche band”. Quasi tre milioni di visualizzazioni su Youtube, e chissà che qualcuno fra questi spettatori interessati alla moda, dopo la sfilata, non sia andato in cerca di un suo possibile pendant musicale, un sound capace di uscire dagli schemi, sfidando convenzioni e tabù. In fondo, come recita un celebre di standard di Arthur Schwartz fatto a pezzi in chiave punk sull’ultimo disco dei Ceramic Dog, That’s Entertainment, anche questo è intrattenimento.

L’episodio della sfilata Gucci a Milano, nella sua atipicità, attesta una volta di più come Ribot sia un musicista che trova da sempre orecchie attente in Italia. La sua agenda concertistica lo ha portato a esibirsi un po’ ovunque nel corso degli anni, e anche nel libro questo rapporto privilegiato e di reciproco affetto si dichiara a più riprese. Anzitutto con l’ammissione che qualche parola di italiano, alla fine, l’ha pure imparata (si veda il brano Heart Attack, sempre dall’ultimo disco, Connection, dove troviamo conferma che l’apprendimento di un idioma straniero passa anzitutto dal turpiloquio; qui Ribot spiega le ragioni del turpiloquio in quanto dispositivo formale e la fascinazione per la prosodia con cui si impreca nelle diverse lingue), ma anche nel breve episodio di Il Lido di vattelapesca, vicino Ravenna, a caccia del primo oggetto del desiderio, “la mia prima ricchezza, il primo tesoro”: una conchiglia; o ancora nel racconto che ci piace immaginare d’ispirazione calviniana Il bambino che si innestò in un albero, che ha per protagonista un bambino di nome Pino, il quale “prendeva il suo nome un po’ troppo sul serio”.

In un’intervista rilasciata sessant’anni fa, lo scultore svizzero Alberto Giacometti lamentava la sua incapacità di sagomare delle teste normali. “Sono uno scultore mancato”, diceva. Ascoltando la musica di Marc Ribot, la sua e quella di altri irregolari downtown, mi capita spesso di pensare a quell’intervista di Giacometti. “Il mio stile”, ha dichiarato altrove Marc Ribot, “è il risultato di un fallimento”. In un saggio contenuto nel libro, Ai bambini diciamo che la mucca fa muuu, Ribot scrive della nostra incapacità di ascoltare gli animali. Contrariamente a quanto raccontiamo ai bambini, dice Ribot, la mucca non fa muuu, così come la pecora non fa beee, né il gallo fa chicchirichì. Una notte, sull’isola di Culebra a Porto Rico, Marc Ribot si è messo in ascolto e ha scoperto che i galli, quando cantano, “emettono uno strano grido, scandito grosso modo in tre sezioni, che cresce di altezza e intensità passando da una soffocata indolenza a un lamento esasperato, per concludersi con un glissando di rabbia incontrollata. Questo acuto grido d’angoscia emerge dal silenzio, senza preludio, e nel silenzio si dissolve senza una coda né un diminuendo. Dopo una pausa di circa novanta secondi, ricomincia daccapo”. Chicchirichì un corno. Sono quasi cinquant’anni che Marc Ribot prova a descrivere con la sua chitarra il suono del mondo che lo circonda, o forse soltanto il suono che la sua testa avverte del mondo. Nel raccontare della disperazione dei polli – i polli noise – Marc Ribot evoca un che di pulp e di metafisico insieme: “prigionieri di un mondo monotono di ottuse espressioni senza parole, senza alcuna speranza di essere comprese, le loro urla non sembrano suppliche rivolte ai macellai umani, ma allo stesso dio degli animali, perché li massacri, perché li sgozzi; qualsiasi cosa pur di liberarsi da questa vita silente, desolata”.