Rabbioso e umiliato / Carlo Emilio Gadda: lettere dal fronte

“Quel cane interventista d’un Gaddus, dirà qualche furbo studioso, spesato de formaggio e fichi secchi … per annà in piazza a picchiar la questura de Giolitti, quel bojaccio, quello schifo, quel pederasta, quel fottut’in culo, il giorno 21 gennaio 1916 magnava ‘e pappardelle alla mensa dioboia …”. Il passo, tratto da una delle Lettere agli amici milanesi (il Saggiatore, 1983), dà voce al risentito disagio di chi, animato dal desiderio di accorrere dove si combatte, conosce la frustrazione dell’inazione ed il timore di passare per imboscato. Studente del Politecnico, Carlo Emilio Gadda, come altri suoi coetanei, rampolli della borghesia milanese, si è schierato a favore dell’intervento in guerra; ha sottoscritto un appello a D’Annunzio contro la decisione governativa di impedire l’arruolamento immediato degli universitari, poi una lettera al “Popolo d’Italia” (il quotidiano appena fondato da Mussolini, dopo la cacciata dalla direzione di “L’Avanti”) rivendicando il “sacro diritto” alla “reale partecipazione alla guerra”. Alla domanda di arruolamento nella milizia territoriale degli Alpini, fa presto seguito la chiamata alle armi il 1° giugno con la sua classe, il 1893; anche Enrico, il fratello di tre anni più giovane, matricola universitaria, parte volontario nel 5° reggimento Alpini e subito è inviato in zona di guerra.

Di quell’esperienza militare Gadda lascerà testimonianza nel diario che subito comincia a comporre, anche se la pubblicazione avverrà, fra mille incertezze, solo nel ’55 con il titolo Giornale di guerra e di prigionia: pagine che ora possiamo integrare con La guerra di Gadda (Adelphi), ampia scelta di lettere e cartoline che negli anni tra il ’15 e il ’19 vennero scambiate con i familiari, la madre, Adele Lehr, la sorella minore Clara ed Enrico. In gran parte inedite, esse costituiscono solo una parte della cospicua corrispondenza proveniente da due fonti: il Fondo Gadda dell’Archivio “Alessandro Bonsanti” presso il Gabinetto scientifico letterario Vieusseux di Firenze (include un subfondo riguardante la madre, e un altro relativo al fratello), e il patrimonio documentale lasciato per testamento da Gadda alla governante che si prese cura dello scrittore nei suoi ultimi anni, Giuseppina Liberati, ora di proprietà del nipote Arnaldo. Sulla documentazione imponente si è compiuta la giudiziosa cernita delle curatrici, Giulia Fanfani e Alessia Vezzoli, mentre allo stesso Liberati si devono la postfazione e il Dossier iconografico: fotografie, alcune dello stesso Gadda, e cartoline che illustrano alcuni luoghi in cui transitò nel corso del conflitto.

In uno scritto pubblicato su L’Ambrosiano nel dicembre 1931, intitolato Impossibilità di un diario di guerra, poi confluito nel secondo libro di Gadda, Il Castello di Udine (1934, il primo era stato La Madonna dei filosofi nel ‘31), l’autore motivava l’impossibilità di pubblicare le scrupolose, talora ossessive, registrazioni delle esperienze di vita militare e di prigionia. Vi si facevano i nomi e i cognomi di ufficiali e commilitoni, si formulavano giudizi, non sempre lusinghieri, che avrebbero potuto turbare amici e rinnovare il dolore dei parenti. Liberati rileva giustamente che ancor più risulta impossibile una corrispondenza di guerra; le Regie Poste si trovano a smistare nei quattro anni del conflitto 4 miliardi di corrispondenza militare; la censura lavora a pieno ritmo per non far trapelare informazioni sulle posizioni dei reparti e per non demoralizzare il “fronte interno”; soprattutto è attiva l’autocensura dei soldati al fronte, nel desiderio di non allarmare i propri cari lontani. Un dovere morale che Gadda sente profondamente: tende a minimizzare i pericoli corsi, non si sofferma sui corpi straziati dei compagni, anche se non potrà nascondere le condizioni atroci della prigionia nel campo di Rastatt, dopo la disfatta di Caporetto sul finire dell’ottobre 1917. Per alcuni mesi non arrivano pacchi da casa, l’esercito tedesco fatica già ad alimentare i propri soldati, il governo italiano e i vertici militari sospettano di viltà, se non di diserzione, i prigionieri, fra i quali fame e malattie mietono vittime (un calcolo approssimativo stima in 100.000 i soldati italiani morti sui 600.000 deportati).

Gadda raccomanda spesso al fratello, presto chiamato in prima linea, di essere “moderato” nel descrivere alla famiglia i rischi corsi: Enrico non fa mistero nelle lettere dei pericoli affrontati già nel ’16 nei combattimenti in alta montagna, anzi con accenti spavaldi si vanta dei “sacri cimeli di quest’anno fortunato”, cioè dei resti della granata che lo ha sfiorato, ferendo il commilitone al suo fianco. Racconta alla sorella che le farà ammirare le munizioni austriache recuperate in prima linea: potrà comunque ammirarle per suo conto “quando il governo ti invierà le mie spoglie”. Tutti i familiari esortano Enrico alla prudenza, ben conoscendo la sua temeraria impazienza. Fisico atletico e amante del rischio, la sua audacia esprime l’esaltazione vitalista del giovanilismo d’inizio secolo, il culto futurista per la velocità: abile motociclista, segue il corso per diventare pilota d’aereo e durante la fase di istruzione al volo, nei pressi di Busto Arsizio, finisce agli arresti per una pericolosa discesa in picchiata. E forse sarà proprio l’imprudenza a provocarne la morte nel corso di una esercitazione nell’aprile del ‘18.

Ma Enrico è anche spendaccione e imprevidente, inguaribilmente prodigo: forse è la sorte che attende quanti la morte chiama troppo presto e, come ne fossero consapevoli, sentono il bisogno di consumare in fretta, quasi dissipare, l’esistenza. Ama vestirsi con eleganza, non disdegna la bella vita, festicciole e brindisi; si è comprato una motocicletta usata, con la quale si reca a Longone quando è di stanza alla scuola di aviazione presso Malpensa, e che sarà poi costretto a vendere per colmare parte dei debiti. La madre e Carlo Emilio, notoriamente parco (se non avaro, come raccontano tanti aneddoti dei decenni successivi, raccolti dal collega alla RAI Giulio Cattaneo in Il gran Lombardo, Einaudi, 1973), sono costretti a fargli avere denaro per spese voluttuarie e debiti di gioco. È un momento in cui la famiglia conosce “strettezze finanziarie”, al punto che la madre, direttrice scolastica, deve accogliere la destinazione di Modica, poi di Lagonegro per garantirsi uno stipendio adeguato. “Carlotto”, spesso contratto in “Lotti”, tiene metodica e nevrotica contabilità delle minime spese: “Mi pare che la roba e il denaro siano cose troppo preziose per gettarle”. Economo scrupoloso, lascia in deposito parte dei suoi guadagni di soldato all’avvocato Semenza, padre di uno dei suoi amici milanesi. Le spese sono molte, gli imprevisti in agguato ancor più dei nemici, bisogna procurarsi scarpe adatte alla montagna, calze di lana, abiti per il gelo dell’inverno, un sacco a pelo, cannocchiale e macchina fotografica, acquisti per i quali bisogna talvolta ricorrere a prestiti familiari. Di qui le istruzioni, in cui eccelle il suo scrupolo descrittorio, sui materiali più adatti, sui negozi dove compiere gli acquisti, sul preventivo dell’importo, una contabilità ulteriormente complicata dalle difficoltà della distribuzione dei pacchi, anche per i continui spostamenti di sede dei due fratelli.

Per l’affabile Enrico il cruccio maggiore è la misantropia del fratello, il suo carattere scontroso e poco accomodante che lo rende incapace di adattarsi al clima grezzo della caserma, alle facili battute un po’ volgari, al chiacchiericcio incolto della gente del popolo. Consapevole della “sensività morbile” del fratello, lo esorta a “comunicare anche coi rozzi discorsi, colle idee puerili dei montanari”, per evitare che diventi inerme bersaglio degli scherzi e delle angherie dei commilitoni: un tratto che emerge fra le righe delle pagine del Giornale ed è ricordato nell’impareggiabile biografia che Gian Carlo Roscioni ha dedicato al Gaddus, Il Duca di Sant’Aquila (Mondadori, 1997). Le lettere ribadiscono i timori delle pagine del Giornale in merito alla scarsa predisposizione al comando: timidezza, mancanza di autorità, eccessiva indulgenza nei confronti di “persone rozze” che la confondono con debolezza d’animo, se non incapacità. Carlo Emilio non ama la convivialità grezza dei soldati, anzi la cagnara dei compagni non fa che rendere più acuto il suo senso di solitudine e di “isolamento spirituale”. Nell’estate del ’15, nel caldo opprimente della caserma di Parma, lamenta di trovarsi in “un vero bagno penale”, fra commilitoni che godono del “massimo buon umore, salvo me” e del “minimo buon odore”. “Il naso, certo, adesso valeva di più dell’anima”, si dirà nella Cognizione del dolore, a commento del fetore dei peones, i contadini brianzoli, porci questuanti che assediano la casa di don Gonzalo (alter ego dell’autore), accolti benevolmente dalla madre, la Signora.

L’ossessione dominante di Gadda è l’impossibilità di appagare il desiderio di combattere, di trovarsi in prima linea dove poter mostrare “l’infinito amore” che prova per la sua patria. Per quella generazione borghese e letterata, animata dalle accensioni nazionaliste di riviste come “Lacerba” e “Il Regno”, dalla brama dell’azione, tra slanci di confuso nietzscianesimo e di oratoria dannunziana, la guerra è l’occasione propizia per dare prova di eroismo, per mettere in scena un poema futurista. La volontà interventista è sorretta anche dallo spirito tardo risorgimentale, dall’irredentismo mosso dalla speranza che “si compiano gli auspicati destini d’Italia”. Il sentimento della nazionalità oppressa che attende la sua rigenerazione appare soprattutto un lascito materno; le lettere di Adele sono intrise di una retorica patriottarda che scorge nell’esperienza militare dei figli “l’apoteosi delle recondite fibre dell’anima italiana da alcuni ritenuta solo idealista e sentimentale”. E i tanti giovani uccisi in guerra “recano al regno delle ombre il gagliardo spirito invitto […]. Che sia questa la suprema gioia degli eterni nemici dell’Italia?” Una retorica a cui non sfugge neppure la sorella Clara per la quale “sacri e inviolabili devono essere gli eroi d’Italia, poiché santo e sublime è il dovere che compiono”.

Quando, nell’estate del ’17, sembra profilarsi un’offensiva vittoriosa, si rivolge a Enrico, “anelante” per la sua salvezza nei pericoli incombenti, ma convinta che stia per suonare “l’ora sacra e fatidica […] per gli Italiani”. Vittorie, replica il fratello, “non certo guadagnate con gli schiamazzi da studentelli come i buoni bottegai idioti di Milano chiamano la gioventù illuminata”; facendo presto seguire però all’esaltazione patriottica i toni umoristici e ironici che gli erano abituali: la compagnia si è coperta di gloria, ma “anche ricoperta di fango, pidocchi et peiora etiam”. A giudicare dalle lettere, è il fratello minore a mostrarsi abile nel gioco delle variazioni dei registri espressivi, nel produrre il pastiche fra tono alto e basso che sarà la cifra della prosa “spastica” di Carlo Emilio.

L’amaro (o provvido?) destino che attende Carlo Emilio è restare nelle retrovie, magari per seguire corsi di istruzione, prima a Parma, poi dall’estate del ’15 a Edolo, dove si dice “rabbioso e umiliato” per non essere mai chiamato a compiere il suo dovere “alla fronte”, per essere finalmente partecipe del compiersi della storia. In una lettera a Clara del luglio 1916, lamenta di restare confinato in un punto “bellicamente morto”, ai margini dell’Altopiano di Asiago dove si combatte; gli toccano al più azioni di rifornimento di viveri e munizioni alle truppe alpine isolate fra le nevi. Una condizione che accresce il senso di desolazione e impotenza, come attestano le pagine famose del Giornale in cui, per la scarsa disciplina e l’insipienza dei soldati, confessa che “il pasticcio e il disordine mi annientano”, che “il disordine è il mio continuo cauchemar”: un caos che scatena, insieme alle rabbie stizzite, anche la sua felicità espressiva. Rifugiato in una tana sotterranea in cima alla pietraia, la sua postazione da talpa “è piena di mosche come un’osteria di Cinisello”, la branda è fatta di due bastoni su cui sono tesi dei sacchi, ma in quello spazio angusto “c’è tanto disordine quanto basta per farmi morire d’itterizia”: il tavolo è invaso di formiche, fucili e caricatori sparsi qua e là, carte e pagnotte sbriciolate, bottiglie e biancheria sporca, e la noia come sentimento dominante.

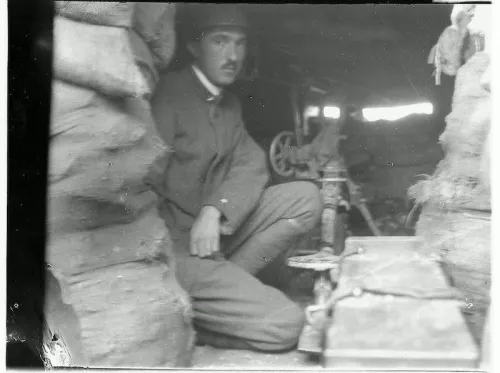

Da Vicenza, Gadda può solo raccontare l’eroica resistenza delle truppe italiane alla spedizione punitiva austriaca del ’16; la devastazione provocata dalle incursioni nemiche – a cui si somma il barbaro gesto di travestire i cadaveri dei soldati austriaci con divise di soldati italiani – è passata al filtro letterario della discesa dei Lanzichenecchi negli amati Promessi sposi, la cui lettura, ad opera di Alberto Arbasino e altri, sarà il conforto dei suoi ultimi giorni nel 1973. Le richieste di passare prima sottotenente, poi tenente, per le quali mobilita nel vasto parentado tutte le conoscenze in grado di intercedere per lui, subiscono spesso intralci nell’odiata e inefficiente burocrazia del Regno. Nei primi mesi del ’17 si ritrova a Verona, città natale della madre, nel maggio del ’17 è a Torino dove segue un corso per mitraglieri, a cui si è iscritto sperando in una più rapida chiamata in prima linea. Di qui, scoraggiato e avvilito, con il timore di essere creduto un imboscato, confida alla sorella: “la mia vita militare è stata purtroppo senza soddisfazioni”, neppure “l’onore di una ferita” a testimoniare il suo sacrificio per la patria. A scandire la sua vita militare ci pensa il ricorrente “mal di panciazza”, i disturbi gastroenterici per i quali sarebbe facile ipotizzare una eziologia nevrotica, ma la “febbre da trincea”, gastro-reumatica, che lo costringerà al ricovero nel convalescenziario ufficiali di Iseo, era patologia diffusa fra le truppe.

Più rapida è la carriera militare del fratello minore, subito in prima linea e ben presto insignito di due medaglie al valore, il che non manca di suscitare in Carlo Emilio qualche accenno d’invidia. Diventato aviatore, Enricotto “ha la soddisfazione di affrontare la guerra nel modo in cui i meriti personali possono meglio rifulgere”, scrive il fratello maggiore. In effetti, i combattimenti aerei sono l’unico ambito in cui la Grande Guerra evoca il duello cavalleresco, in cui possono “rifulgere” il coraggio e l’audacia, tanto cari alla retorica libresca degli studi classici e ai giovani liceali formatisi sull’Iliade. Ai fanti o agli alpini è concessa solo la guerra moderna, la condizione del soldato-massa entrato nell’ingranaggio dell’officina della guerra, pezzo anonimo nel calcoli cinici del generale Cadorna, carne da macello da computare nell’assalto alle trincee nemiche. Per strapparsi “dalle grinfie merdose del mio porco destino”, Gadda decide di passare in fanteria e finalmente si ritroverà dal luglio del ’17 nel fuoco della battaglia sull’Isonzo, dove Enrico è spesso impegnato in incursioni aeree. Nel settembre è nella zona del Sabotino e dei monti del Goriziano, da dove può esprimere alla madre la gioia di ritrovarsi fra gli alpini: “il mio animo non è mai stato così lieto e serenamente occupato”.

Nei combattimenti dell’agosto nei pressi del Dosso Faiti, Gadda guida sotto fuoco nemico la sua compagnia incaricata del rifornimento di munizioni ai soldati in prima linea; per la sua azione riceve l’onorificenza di una medaglia di bronzo. Il 23 ottobre giunge l’ordine di difendere la conca di Plezzo, proprio il giorno prima che le truppe d’assalto austro-tedesche si infiltrino nel fondo valle isolando le postazioni in quota. Per assenza di comunicazioni e la fitta nebbia, l’ordine di ritirata arriva nel pomeriggio del 25, quando ormai molte compagnie sono accerchiate. Gadda e i suoi uomini cercano di passare l’Isonzo presso Caporetto, ma sono fatti prigionieri da un reparto tedesco. Condotto nel campo di prigionia di Rastatt nel Baden-Wurttemberg, solo il 6 novembre, ai parenti in trepidante attesa di notizie, potrà scrivere “Sono prigioniero in Germania e sto bene”, unica comunicazione concessa ai prigionieri. In marzo gli italiani sono trasferiti a Celle, nella Bassa Sassonia, ma già dal 29 ottobre Gadda redige il Memoriale della battaglia dell’Isonzo, resoconto “veridico” composto già presentendo future accuse di vigliaccheria o diserzione; per lui è un dovere morale giustificare le decisioni assunte come tenente, quando il suo battaglione si era ritrovato isolato e privo di indicazioni. Accanto all’amarezza della disfatta di Caporetto, “la fine delle fini”, nei mesi amari della prigionia Gadda patisce la desolazione di essere diventato “un gravame” per la patria, l’umiliazione di aver dovuto distruggere le armi per non lasciarle in mano nemica.

Nella tenda sul Krasji, presso Caporetto, ha dovuto lasciare le casse in cui teneva libri e vestiti, finendo per ritrovarsi soltanto con gli abiti indossati e una penna stilografica, per cui è costretto a chiedere viveri e indumenti a casa. Nelle casse è rimasto anche il diario dell’estate del 1917, la registrazione da “diligente notaio” delle azioni sul Carso e sull’Adamello. Forte è il rimpianto per la “splendida vita” di soldato, mentre altri Italiani continuano a combattere: “Tutto ha congiurato contro la mia grandezza”, suonerà il bilancio conclusivo del Giornale. “Nel ritorno non ci sarà gioia, ma vergogna”. Ma ancor più profondo sarà il dolore per la morte del fratello, comunicatagli solo al ritorno nella casa di Milano nel gennaio del ‘19. Clara aveva suggerito alla madre pochi giorni dopo l’incidente fatale di Enrico nell’aprile del ’18: “Finché sarà prigioniero glielo dovremo tenere nascosto”, impegno mantenuto nonostante le continue richieste di Gadda sulla sorte del fratello, quel fratello per il quale si era angosciosamente ripetuto: “che la guerra prenda me, ma non mio fratello!”. La scomparsa di Enrico equivale alla negazione stessa della volontà di vivere: “il più orrendo dolore della mia vita, quello che ha superato per l’intensità il tragico 25 ottobre 1917, che si è fuso con questo in una sola onda di atroce agonia”, scrive nel Giornale. La morte del fratello, “con due fili rossi sui labbri dalle narici”, tornerà spesso a scandire le pagine della Cognizione del dolore: nella casa restano le sue fotografie, la madre, nel richiamo del vento “che le aveva rapito il figlio verso smemoranti cipressi”, si reca in mesto pellegrinaggio al cimitero di Lukones, quel Longone al Segrino dove la tomba di famiglia reca sulla lapide l’epitaffio composto da Gadda per il fratello minore.

L’eco di quel dolore si impone anche, in modo quasi incongruo, nel Pasticciaccio, come se un automatismo associativo lo risvegliasse di fronte al cadavere insanguinato di Liliana Balducci: “Er sangue aveva impiastrato tutto er collo, er davanti de la camicetta, una manica: la mano: una spaventevole colatura d’un rosso nero, da Faiti o da Cengio (don Ciccio rammemorò subito, con un lontano pianto nell’anima, povera mamma!)”. Il Faiti e il Cengio, dove Gadda aveva combattuto nel ‘17, sono eletti a luoghi antonomastici di cruenta carneficina; e l’esclamazione “povera mamma!” sembra uscire dalla mente del narratore stesso più che del protagonista, il commissario don Ciccio Ingravallo.