Destini incrociati / Da Sarajevo a Sarajevo

Sarajevo è sdrucciola o piana, si chiede sempre chi pronuncia in italiano il nome della capitale bosniaca, ma gli interrogativi sullo slittamento dell’accento tonico si addicono a una città dove le lingue degli umani si sono da sempre intrecciate, le identità meticciate, le religioni affiancate e dove l’esistenza dell’individuo è stata storicamente molto spesso appesa a un dettaglio.

Simbolo dell’esplosione cruenta di conflitti insolubili, dall’assassinio che segna l’inizio del ventesimo secolo all’assedio infinito che, poco prima della sua fine, ha riportato la guerra sul vecchio continente, lontana dalle capitali europee, marginale e periferica, Sarajevo è diventata, nel corso del Novecento, fatidica: il centro del mondo.

Evento scatenante, episodio catalizzatore, oppure solo il pretesto di quanto già si stava macchinando nelle cancellerie, poco importa. Il 28 giugno 1914, sul Ponte Latino, due colpi di pistola uccidono l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austroungarico, e la moglie Sofia. Per la storiografia è questo che segna l’inizio della Prima guerra mondiale.

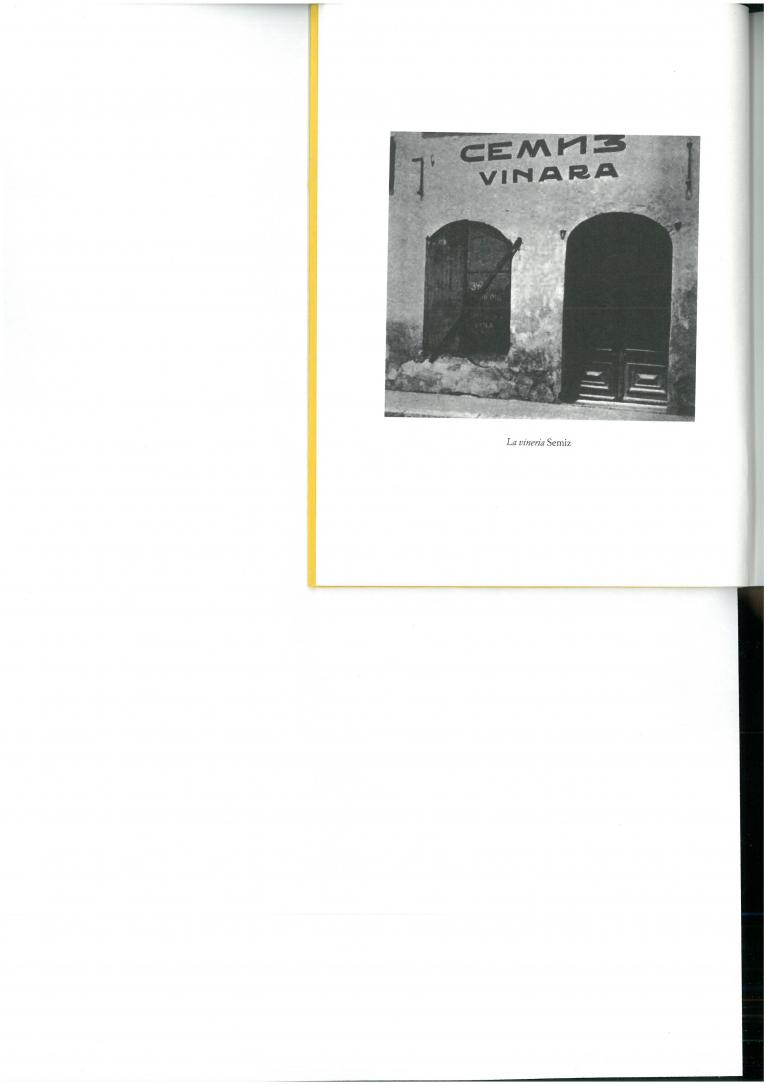

Molti anni dopo, siamo negli anni cinquanta, in una vineria di Sarajevo, si ritrova un gruppetto improbabile. Chiacchiere e ricordi di due degli imputati minori al processo ancora in vita, qualche avventore, un suonatore di gusla e un vecchio tzigano riportano a quegli avvenimenti lontani. Intanto, un’altra guerra, la seconda, è appena terminata e l’evoluzione tecnica è passata dalle cariche di cavalleria e le spade sguainate ai primi aerei a reazione, fino ai bombardamenti culminati con lo sganciamento della bomba su Hiroshima.

Sarajevo (trad. di F. Pilastro, nonostante edizioni, 2019), è un radiodramma, Blaise Cendrars lo aveva scritto per la radiotelevisione francese ed è andato in onda per la prima volta nel 1955. Tutto il racconto ruota intorno alla ricostruzione dell’attentato che solo il caso porterà a compimento. Perché i giovani idealisti, che appartengono all’organizzazione Giovane Bosnia, con l’obiettivo di liberare le nazioni della Bosnia-Erzegovina dalla dominazione dell’impero austro-ungarico, prima falliscono, poi si disperdono e, solo per un imprevisto cambiamento del percorso, il giovane poeta Gavrilo Princip riesce infine a raggiungere l’obiettivo, sparando i suoi colpi senza nemmeno guardare dove vanno a finire.

Blasie Cendrars sa di che cosa sta parlando. Si era arruolato nella Legione Straniera e aveva partecipato alla prima guerra mondiale. Nella macelleria bellica aveva perso l’avambraccio destro, la sua mano da scrittore. Dell’esperienza dicono i suoi testi letterari e giornalistici (su doppiozero ha scritto Rinaldo Censi). Con Gilles de Rais e Le Divin Arétin, Sarajevo compone una trilogia pubblicata nel 1959 con il titolo di “Film senza immagini”. E qui sta, per noi lettori di oggi, l’interesse di un testo che assembla punti di vista attraverso le voci dei personaggi che danno forma al radiodramma. Perché siamo abituati a vedere molto più che ad ascoltare, e scopriamo la guerra guardandola dall’esterno. Invece dobbiamo provare a immaginare i volti e le passioni dei protagonisti della storia, a sentire la calca e l’agitazione, a seguire la dinamica tra le forze in campo divise dai punti di vista, ma unite da una stessa paura.

A contribuire alla suspense della discesa dei regnanti in una provincia ribelle dell’impero, contribuiva infatti anche la data prescelta, per la popolazione serba già un affronto. Perché il 28 giugno è il giorno di San Vito, e ricorda la battaglia fra turchi e serbi a Kosovo Polje nel 1389. Nella Piana dei Merli il re serbo Lazar subì una sconfitta. È su questa sconfitta però che la tradizione serba ha costruito la sua epica eroica.

E il giorno di San Vito diventerà un Leitmotiv della futura storia jugoslava: proprio quel giorno fu approvata, nel 1921, la costituzione centralizzatrice della prima Jugoslavia, è sempre la stessa data quando sul Rude Pravo di Praga apparve, nel 1948, la scomunica di Stalin a Tito, ed era ancora un torrido 28 giugno quando i soldati federali, nel 1991, abbandonarono, pesti e scioccati, la piccola Slovenia che aveva osato dichiararsi indipendente. “Ma lo sapete che oggi è il giorno di San Vito?” esclamò, incredulo, l’ex capo di stato Slobodan Milošević prima di salire sull’elicottero che lo avrebbe portato, nel giugno 2001, nella prigione dell’Aia. Proprio lui che era voluto tornare nella Piana dei Merli, seicento anni dopo, per ribadire minacciosamente che il Kosovo è Serbia.

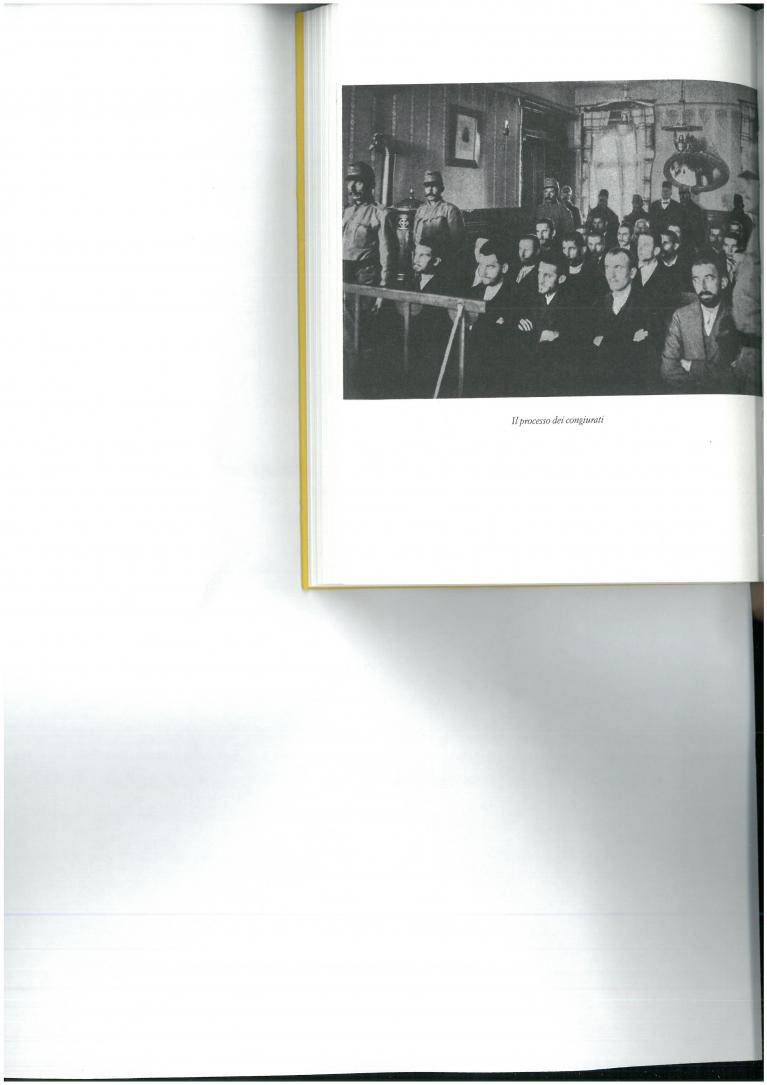

Nella vineria Semiz il suonatore scandisce: “No, non è più tempo di valzer. Neanche per la gusla c’è spazio ormai. Sono i giorni dei cannoni e delle mitragliatrici, dei semplici fucili o financo delle nude baionette, dei nostri coltelli di contadini e montanari. E tocchiamo, gusla mia, la ragione ultima delle cose, ché a questo bisognava condurre gli uomini: a un franco e crudele corpo a corpo. (…) il mondo intero si copre d’armi, e inizia a uccidere, a uccidere, a uccidere. (…) Pure, nella gabbia degli imputati, non sono il caso, la giovinezza, il mondo a tenere le braccia incrociate, ma venticinque bosniaci – responsabili e complici –, la maggior parte dei quali ha meno di vent’anni. Mentre i cannoni ruggiscono in lontananza e si dispiega la follia della distruzione, a Sarajevo è la burocrazia giudiziaria a regnare, la più meticolosa e macabra di tutte…”.

Impresa vana, afferrare la ragione ultima delle cose. E non è detto che anche più in alto, là dove paiono decidersi i destini dell’umanità, queste ragioni ci siano. E si capiscano. Cendrars lo scrive, forse sghignazzando.

Il tono è un altro, ma le conclusioni sull’insensatezza delle sorti umane stritolate dagli interessi degli imperi e soffocate dalle condizioni della massa, non sono molto lontane da quelle a cui giunge Ivo Andrić che il contesto di quegli avvenimenti lo sperimenta dall’interno e conosce “la paura della paura”.

Ai tempi dell’attentato Andrić ha ventidue anni, aveva conosciuto Gavrilo Princip, probabilmente durante una delle riunioni clandestine della Giovane Bosnia, a cui aderisce la Società della gioventù progressista serbo-croata di Sarajevo da lui fondata e di cui era presidente. Anche Andrić sarà tra i 3000 arrestati (ne moriranno la metà). E già allora gli era evidente quanto fosse problematico assumere una posizione politica senza schierarsi con una delle diverse componenti del groviglio bosniaco.

Croato, cattolico, cresciuto però dopo la morte del padre in una famiglia di parenti serbi, grande studioso della storia della Bosnia a cui dedica la sua produzione letteraria. Dal 1914 fino alla sua morte, avvenuta nel 1975, Andrić lotterà per mantenere questo rischioso equilibrio super partes. Poi diventerà per tutti un traditore.

Era prudente e silenzioso per temperamento. Nell’introduzione al Meridiano (curato da Dunja Badnjević), Predrag Matvejević parla di una “poetica del taciturno” e racconta che una volta, in un locale dove lui e Danilo Kiš schiamazzano e sbevazzano, entra Andrić. Tutti si zittiscono. Come diplomatico della monarchia jugoslava (è ancora a Berlino quando la Wehrmacht bombarda Belgrado), aveva cercato di servire gli ideali jugoslavi, e voleva rimanere fedele a quella Bosnia di cui temeva la scomparsa. Durante la guerra lo scrittore sparisce dalla scena pubblica, si rintana in casa in una sorta di emigrazione interna. Non è disposto a nessun compromesso. In quel periodo compone Il ponte sulla Drina, La cronaca di Travnik e La signorina, non romanzi storici, ma “romanzo della storia”, suggerisce Matvejević, repertorio di fatti e racconti da de-costruire, in un “progetto nazionale” capace di tenere insieme Oriente e Occidente.

Nel discorso per il ricevimento del premio Nobel, nel 1961, dirà di immaginare la sua opera come le mille e una notte bosniache, perché, “alla maniera della leggendaria Shéhérazade s’impegna per far pazientare il carnefice, per cercare di sospendere l’inevitabile condanna a morte e di prolungare l’illusione della vita e della durata”.

Negli anni della carneficina bosniaca, uno dei suoi testi più citati è stata la Lettera del 1920. Incontro, in una stazione di provincia, tra lo scrittore e un vecchio compagno di scuola, Max Levenfeld, ebreo sefardita, che sta per lasciare la Bosnia, dove solo l’odio è il paradossale fattore comune. “Il vostro paese voi lo amate, lo amate appassionatamente, ma in tre o quattro modi diversi, che si escludono a vicenda, si odiano mortalmente e spesso entrano in conflitto”.

Tanto la sua prosa asciutta quanto la sua Weltanschauung hanno fatto da modello a poeti e scrittori che, per salvare la Sarajevo dei destini incrociati, l’hanno traslocata nella letteratura. E la sua precisione nella descrizione della crudeltà primitiva dell’impero ottomano guida ancora chi ha avuto bisogno di molti anni per riuscire a descrivere, senza una parola di troppo, la forma della crudeltà contemporanea.

Come riesce a Damir Ovčina in Kad sam bio hodža (2016). La città è già chiusa e divisa quando, il 2 maggio 1992, il quartiere di Grbavica, occupato dalle forze dell’esercito e dalle milizie serbe, è isolato dal resto della città − rimarrà un’enclave per tre anni e mezzo, fino all’accordo di Dayton, quando Grbavica verrà pacificamente reintegrata a Sarajevo. Che cosa in quel lasso di tempo vi sia accaduto è un argomento del quale nessuna delle parti coinvolte nel conflitto ha voglia di parlare. Perché in ogni luogo, nelle case e negli appartamenti dei grattacieli, nei centri commerciali, in strada e nei cortili per i civili di quel quartiere – musulmani serbi croati e serbi che non hanno voluto diventare carnefici dei propri vicini – va in scena un orrore quotidiano. Un gioco sadico al massacro in un microcosmo dove le vittime sono vecchi donne e bambini, colpevoli di avere lì il loro domicilio.

Il protagonista, di cui non sapremo mai il nome, ci capita per caso il giorno sbagliato. Gli controllano la carta d’identità e, dato che non ha la nazionalità giusta, è prelevato per il lavoro obbligatorio. Scava trincee, funge da scudo umano, svuota gli appartamenti i cui inquilini sono scomparsi, raccoglie e seppellisce i morti. Il protagonista non ha una fede religiosa, ricorda qualcosa di una preghiera musulmana, e questa gli serve durante le sepolture. Il titolo, Kad sam bio hodža, (Quando ero un hodža) allude a questo suo ruolo: hodža è il ministro di culto musulmano.

Al piano di sotto abita una donna anziana con la nipote, hanno il cognome giusto, ma la ragazza aiuta il malcapitato e… quasi quasi si innamora. Quello che capita tra loro è raccontato in un modo originale: frasi smozzicate, invenzioni di parole. L’uso dell’ellissi si intensifica. Per trasmettere un sentire più che un dire. Perché ci vuole un nuovo linguaggio quando nell’orrore si insinua il dettaglio dell’amore.