Speciale

Parole per il futuro / Caos

Quando le parole vengono usate spesso e per parlare di dimensioni molto diverse tra loro potremmo dire che “c’è qualcosa nell’aria”. E l’aria appartiene alla stessa famiglia di parole dello “spirito”. Forse quindi la ricorrenza di certi termini ci può dire qualcosa dello “spirito del tempo”. Credo che l’uso della parola “caos”, così frequente sui giornali e nei mezzi di comunicazione in genere da qualche anno a questa parte, possa suggerirci qualcosa a proposito dello spirito del nostro tempo. Con la pandemia da Coronavirus l’uso di questa parola si è enormemente diffuso. Che la diffusione caotica del virus metta in chiaro alcune strutture e storture del nostro mondo mi sembra evidente. Ho usato due anni fa, su questa stessa rivista, il neologismo “sociodelico”. Ciò che si mostra è penosamente ovvio, anche se messo a lato rispetto alla rincorsa delle sempre nuove angosce – il bombardamento apprensivo è un mezzo eccellente della ideologia contemporanea che funziona spargendo terrori in modo da rendere “eccezionale” il fondo tragico dell’esistenza ( la malattia e la morte) e da nascondere le ragioni storiche e generali delle piaghe endemiche dell’ineguaglianza, della condanna alla assenza delle minime condizioni indispensabili per sopravvivere senza i traumi cumulativi dell’assenza d’acqua, di igiene, di cibo, di lavoro, di abitazione, di cure mediche, di educazione. Difficile non sospettare la correlazione tra questa voragine di ineguaglianze e lo scenario aperto dal virus mondiale: la distribuzione dei vaccini ne è il segno più marchiano: nei paesi ricchi il 70% delle persone ha ricevuto due dosi, nei paesi poveri il 4%.

Quando fa comodo ci si scorda della globalizzazione e dell’interdipendenza: che assurdità è progettare nella nostra epoca una specie di giardino semichiuso all’infezione, evitando di mettere in primo piano la questione dei brevetti e delle possibilità di produrre e riprodurre in tutti i luoghi possibili i medicinali necessari? Non è questa una necessaria conseguenza dello strapotere dei gruppi multinazionali sulla traballante politica degli stati e sull’assenza di una dimensione istituzionale mondiale capace di imporre scelte dimensionate sulla reale economia-mondo? Non ritorno qui sulle considerazioni che ho già pubblicato proprio su Doppiozero.

Questa non è la solita litania di un vecchio rivoluzionario che ha perso la battaglia di quasi mezzo secolo fa, né è la consueta protesta dei pochi, spesso patetici, “sovversivi” di sinistra: le stesse cose le dice Papa Francesco o, per chi sente puzza di cattocomunismo, professoresse “liberal” come Mariana Mazzuccato e Jayati Gosh con il loro articolo-appello: “Basta monopoli vaccini per tutti” (La Repubblica, Domenica 2 Gennaio 2022).

Come potrebbe essere diversa la gestione internazionale della pandemia se secondo i dati Oxfam del 2020 le 26 persone più ricche sulla terra possiedono quanto 3,8 miliardi degli individui più poveri? E se questa ricchezza è cresciuta tra il 2019 e il 2020 di sette volte? Ma anche rimanendo alla nostra piccola penisoletta: il Italia il 20% più ricco detiene il 72% della ricchezza nazionale. Chissà perché non si insegna con questi esempi cosa è una percentuale ai ragazzi e alle ragazze delle elementari e delle medie? Per i più grandi invece si potrebbero leggere e discutere le ricerche di Piketty sulla storia della disuguaglianza (Th. Piketty, Una breve storia della diseguaglianza, La Nave di Teseo, 2021).

Le condizioni “esterne”, socioeconomiche – sì “di classe”! – marchiano l’anima, la psiche, passando attraverso il corpo, ovviamente. L’interdipendenza è sempre “interintradipendenza”: nessun umano è un’isola, neppure nel più intimo della sua intimità più nascosta e singolare.

Solo due esempi per non attardarci: in Grecia negli anni che vanno dal 2010 al 2017, dunque dopo la grande crisi internazionale cominciata nel 2008, il tasso dei suicidi è cresciuto del 35%. L’evidenza statistica mostra, durante questi due anni di pandemia da Coronavirus, una impressionante crescita dei disturbi psichici e del consumo di psicofarmaci, o di sostanze che producono dipendenza. Dovrebbe essere ovvio che lo stato del mondo sia qualcosa che ha effetti potenti sulla nostra condizione psichica. Secondo Frontiers of Psychology l’isolamento, le giornate senza ritmo – dunque il ritmo circadiano disturbato – le abbuffate e gli stimolanti di vario genere per contrastare la noia e l’ansia hanno portato a una impennata dei consumi di ansiolitici e, in specifico di benzodiazepine. Queste ultime sono state comprate in misura doppia dalla primavera del 2019 alla primavera del 2020, nel novembre 2021 il consumo è triplicato. La Food and Drug Administration degli USA ha deciso di far cambiare le avvertenze sulle confezioni di benzodiazepine che adesso sottolineano gravi rischi di abuso e di dipendenza, insieme a possibili reazioni di crisi da astinenza.

La prima volta che la parola “caos” mi ha colpito come densa di significato per noi oggi, fu quando lessi il libro di Giovanni Arrighi e di Beverly Silver, Chaos and Governance in the Modern World System (University of Minnesota Press, 1999; tradotto in italiano per Bruno Mondadori nel 2006). Ne ho già scritto proprio su Doppiozero rispondendo alle “Cinque domande sullo scenario futuro”, quindi non mi ripeto se non per dire che l’inquadramento generale del tema del caos da un punto di vista di macrosociologia storica rimane per me quello di quel libro.

Procedendo dunque dalla priorità del nesso biologico-sociostorico, e quindi dalle forme culturali che si consolidano nella prassi di adattamento, secondo i processi di assimilazione e accomodamento (se si volesse usare una terminologia piagetiana sufficientemente nota) o, più sinteticamente, nella prassi di trasformazione del mondo, avremmo un riflesso attivo, dunque una relazione di dipendenza-interdipendenza, anche come condizionamento e autoplasmazione della psiche.

Ma il ponte per fare del caos una parola guida (interessante contraddizione: il caos come orientamento per cercare di capire il nostro mondo), fu il rimando mentale a un altro libro che avevo letto in quegli anni, il libro della coppia Beck (Ulrich ed Elizabeth) uscito nel 1990 (Das ganz normale Chaos der Liebe, Suhrkamp, 1990), tradotto in italiano da Boringhieri nel 1996 e intitolato “Il normale caos dell’amore”. Ottima traduzione per un titolo, ma è curioso che in tedesco sia “ganz normale”, che alla lettera potremmo dire “il caos del tutto normale dell’amore”.

Dunque il caos era il tema di un libro di macrosociologia storica sul sistema dell’economia mondo e di un libro di socio-psicologia dell’amore nella società contemporanea (proprio per questo il libro che ho scritto insieme a Gordon Cappelletty si intitola Il caos del mondo e il caos degli affetti, Caludiana, 2020). Insomma, potremmo anche dire: il caos regna fuori e dentro.

L’attenzione all’uso della parola caos nacque da lì, poi cominciai a notare il suo uso pervasivo sui giornali e sugli altri media. Dopo un po’ di tempo le occorrenze erano così tante anche per il mio minuscolo punto di osservazione che lasciai perdere. Adesso, dopo la pandemia, di caos si parla spessissimo e per ogni cosa. Tanto più è forse utile provare a fare qualche considerazione che cerchi di evitare la chiusura specialistica in uno dei saperi dell’umano. Non che la specializzazione disciplinare sia da rifiutare, ma bisogna essere criticamente consapevoli del suo possibile uso ideologico di santificazione della “divisione del lavoro” che mette fuori gioco proprio il nesso trasversale tra i diversi ambiti della vita comune e, così facendo, nasconde e naturalizza la storia e gli interessi dei modelli egemoni di convivenza- subordinazione. D’altra parte è proprio della teoria matematica del caos non solo pensarlo come sensibile alle condizioni iniziali ma anche capace di transitività topologica.

Per vederla quindi all’opera in campi apparentemente irrelati vorrei fare qualche considerazione sulla posizione strategica della parola “caos” nella storia della psicoanalisi. Forse ne potremmo ricavare qualche suggestione per non lasciarci paralizzare dall’unilateralità, positiva o negativa, che il nominare il “caos” può facilmente evocare.

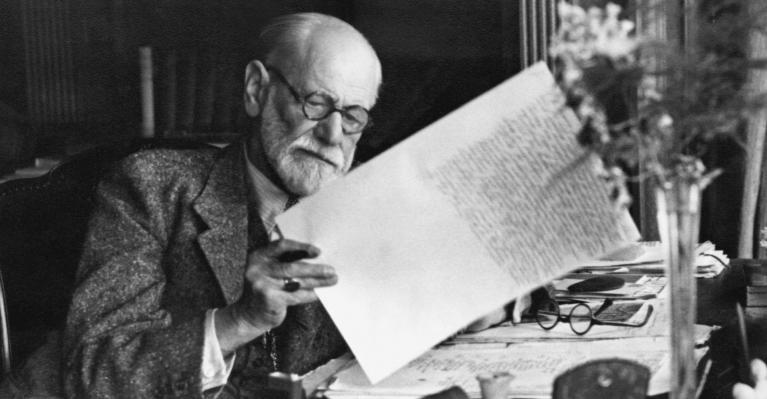

Qualche cenno, partendo da Freud.

La figura del caos in Freud ricorre come metafora dell’Es ma, parallelamente e direi isomorficamente, serve ad accennare a uno stadio della storia dell’umanità che, nella sua terminologia (e in quella dei saperi del suo tempo) possiamo chiamare “primitiva” – una categoria oggi inservibile in antropologia e, giustamente, espulsa dalla disciplina perché troppo impregnata di pregiudizi colonialisti ed etnocentrici. Questo doppio e convergente uso del temine “caos” risponde peraltro a una sorta di equazione di base, molto netta in Totem e tabù (in Opere Complete di Sigmund Freud, vol. 1, Bollati Boringhieri, 1975) che rinviene un’area di somiglianze tra i termini di “primitivo”, “infantile” e “nevrotico”, dove la somiglianza è ravvisabile nella funzione che in questi diversi aspetti giocano le pulsioni inconsce non ricomprese nella capacità di controllo consapevole dell’io. Dunque ai primi tre termini va aggiunto il quarto termine di “inconscio”, almeno quanto alle sue parti poi ricomprese, nella terminologia più tarda, come “Es”.

“All’Es ci avviciniamo con paragoni: lo chiamiamo un caos, un crogiuolo di eccitamenti ribollenti. Ce lo rappresentiamo aperto all’estremità verso il somatico, di cui accoglie i bisogni pulsionali, i quali trovano dunque nell’Es la loro espressione psichica non sappiamo però in quale substrato. Attingendo alle pulsioni, l’Es si riempie di energia, ma non possiede una organizzazione, non esprime una volontà unitaria, ma solo lo sforzo di ottenere soddisfacimento per i bisogni pulsionali nell’osservanza del principio di piacere. Le leggi del pensiero logico non valgono per i processi dell’Es, soprattutto non vale il principio di contraddizione. Impulsi contrari sussistono l’uno accanto all’altro senza annullarsi o diminuirsi a vicenda; tutt’al più sotto la dominante costrizione economica di scaricare energia, convergono in formazioni di compromesso.

Non vi è nulla dell’Es che si possa paragonare alla negazione, e si osserva pure con sorpresa un’eccezione all’assioma dei filosofi che spazio e tempo sono forme necessarie dei nostri atti mentali” (S. Freud, La scomposizione della personalità psichica, Lezione 31 di Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni) (1933) in Opere Complete di Sigmund Freud, vol. 11, Bollati Boringhieri, 1979).

Qui Freud riprende, sulla base di una nuova impostazione metapsicologica, alcune delle caratteristiche del lavoro onirico, di cui aveva scritto nel magnifico capitolo settimo de L’interpretazione dei sogni (in Opere Complete di Sigmund Freud, vol. 3, Bollati Boringhieri, 1966), attribuendole a quella parte dell’inconscio, nella metafora la più profonda, caotica, ribollente, che chiama Es.

Vorrei però sottolineare il doppio passo della teoria, che direi “antropo-logica” perché collega il logico all’evoluzione civile e poi moderna dell’umanità, attribuendo al primitivo il disordine e l’esuberanza che travolge le capacità di autocontrollo.

La figura del caos è presente in L’avvenire di una illusione (in Opere Complete di Sigmund Freud, vol. 7, Bollati Boringhieri, 1978), in un passo che interessa il tema che stiamo affrontando: “Se viene loro insegnato che non esiste alcun Dio onnipotente e giustissimo, che non vi è ordine divino nell’universo, né vita futura, gli uomini si sentiranno esentati da qualsiasi obbligo di osservare i precetti della civiltà. Libero da inibizioni e paure, ognuno seguirà le proprie pulsioni asociali ed egoistiche, cercherà di esercitare il proprio potere, e ricomincerà il caos che abbiamo bandito in migliaia di anni di lavoro di incivilimento”.

L’illusione religiosa, comunque, non può reggere, alla lunga, proprio per la sua infondatezza e, quindi, la civiltà sarà conservata e ampliata dal passaggio alla mentalità scientifica (la conferma a volte grottesca di questa trasformazione storica, se ce ne fosse ancora bisogno, l’ha data proprio la gestione cultural-mediatica della pandemia con il torneo di centinaia di virologi consultati come se fossero la Pizia o i Profeti). Quello che qui importa è il nesso tra caos e suo superamento attraverso l’incivilimento promosso dalla “cultura”.

Sembrerebbe che quindi la posizione di Freud sia allineata con la visione che vede il passaggio da una prima condizione di disordine caotico a un ordine portato dal sapere. Una postura illuministica e positivistica che rinnova, e in questo senso conserva, la primazia tradizionale della ragione sulle passioni e sulle sue espressioni, sia nella dimensione della conoscenza che nella dimensione etica. Insomma un nuovo sapere per una vecchia funzione. Ma questa lettura impoverisce le più innovative scoperte freudiane e sterilizza il loro impatto sulla concezione del sapere e sulla logica della ricerca che proprio nel processo delle libere associazioni e dell’attenzione fluttuante dell’analista ci introducono a un rapporto duttile e creativo con tutta una parte del nostro sistema pulsionale-relazionale-mentale.

Freud elenca le caratteristiche del lavoro onirico nel capitolo settimo de L’interpretazione dei sogni: condensazione, spostamento, iconicità delle relazioni fra i termini (causa, congiunzione, disgiunzione, somiglianza, devono essere espressi per immagini), simboli, assenza delle forme dello spazio e del tempo, del principio di non contraddizione e della negazione, assenza di morale. Potremmo perciò parlare di una diversa grammatica e sintassi che riorganizza altrimenti il lessico del linguaggio comune. Verrebbe da attribuire dunque al lavoro onirico la dignità di una forma di pensiero, affiancandola alla forma logica e a quella del senso comune della vita vigile. L’operazione di Freud però non osa questo passo: il lavoro onirico è un trasformatore di contenuti latenti inaccettabili in contenuti manifesti, resi con-fusi proprio dalle funzioni caratteristiche del linguaggio altro. In questo modo i giochi linguistici e iconici del sogno rappresentano una sorta di strato di copertura, che deve essere analizzato per raggiungere l’originario desiderio-pensiero latente.

La considerazione del “linguaggio altro” come forma del pensare diversa, ma dello stesso valore conoscitivo del pensare logicamente o verosimilmente, si compie nel secondo capitolo di Simboli della trasformazione di Jung, la cui prima edizione risale al 1912 (in Opere, vol. 5, Bollati Boringhieri, 1970). La novità è dichiarata già nel titolo del capitolo: “Le due forme del pensare”. Si tratta di un pensiero diverso che parla direttamente, che esprime contenuti e tonalità che non possono esprimersi se non in quei modi.

Dunque una importante rivalutazione del pensare figurale-simbolico rispetto al pensare logico-concettuale. Per molti secoli, con eccezioni e con distinguo che qui non si possono elencare, la primazia è stata accordata al pensiero razionalmente argomentato rispetto alle produzioni della “fantasia”. Infatti anche il salto epistemologico intuito da Jung, a ben guardare, porta le cicatrici di questa genealogia. Da un lato si afferma l’importanza e la significatività di questo pensare per immagini, di questo attivo fantasticare, chiamato nel capitolo citato “pensiero non indirizzato”, cioè rivolto all’interno, non al confronto e al controllo dell’ambiente circostante, come fa invece il “pensare indirizzato” al mondo esterno; dall’altro, pur valorizzando questi stessi aspetti, Jung parla di un pensiero più arcaico, più infantile, insomma che precede evolutivamente il pensiero che cerca di padroneggiare la realtà.

Il caos sembra abitare il nostro mondo interno, ma proprio nell’apertura al possibile significare del guazzabuglio labirintico delle pulsioni, dei desideri, delle forme oniriche e delle tradizioni mitologiche delle culture, svela la sua possibile funzione di creazione di un’immaginazione altra rispetto a ciò che in noi si è sclerotizzato e non appare più in grado di suggerirci diversi modi di guardare, di sentire, di pensare.

Ma il Caos era stato invocato, prima della psicoanalisi, come possibilità salvifica per superare l’egemonia culturale cristiano-borghese nella sua versione ottocentesca: nel “Prologo” di Così parlò Zarathustra di Nietzsche, nel quinto paragrafo, si dice che si deve avere ancora caos in sé stessi per “partorire una stella danzante”. L’intento di Nietzsche era violentemente critico, sospettava l’avvento dell’ultimo uomo, assuefatto a vogliuzze, una per la sera e una per la mattina, che lo rendono incapace di lanciare il suo desiderio al di là della condizione umana data.

Tuttavia, contro l’intento del suo pensiero, questo elogio del caos suona come l’appello rivoluzionario che, al contrario, consacra il sacro-antisacro presente. Questa è l’antinomia della nostra epoca: la credenza di aver relegato il sacro nel passato, di poterlo confinare nel religioso, di attribuirlo ai rigurgiti fondamentalisti di storie immaginarie, nasconde l’attualità potente del Dio Nascosto della nostra epoca: la sacralizzazione del caos che non si dice come tale, ma si nasconde nelle ben più accettabili, corrive predilezioni per il nuovo quale che sia, nel disagio per i divieti e per le rinunce, nell’ideale del non avere regole e leggi, nel non interiorizzare il limite. La configurazione culturale che ho chiamato “licitazionismo”.

Non lo chiamiamo caos e non lo chiamiamo dio, né immaginiamo che sia una nuova – e perversa, perché raggiunge il sacro per via di una apparente dissacrazione – incarnazione del Senso. Già scriverlo con la maiuscola è una sorta di bestemmia contro l’acquiescente convenzione a escludere che qualcosa del genere si dia, se non per qualche nostalgico o dogmatico fuori tempo. Ma la adorazione di ogni possibilità di controsenso e di nonsenso non fa che affermare, come sua stessa autonegazione, la persistenza e l’inevitabilità del Senso e, dunque, del Sacro. Se per “sacro” si intende appunto il dare direzione e consistenza: la centratura nello spazio, la durata nel tempo, la concentrazione dell’energia, la conferma sempre rinnovata del senso di comunità. Potremmo pensare ai processi di secolarizzazione, di feticizzazione della vita quotidiana come forma parareligiosa (Marx), di disincantamento del mondo (Weber), di disanimazione (Jung), come smantellamento del sacro tradizionale e apologia di una liberazione di sensi possibili, fino al limite della confusione e del disordine: anarchia e distruzione considerati anche nel loro aspetto creativo (Marx e Schumpeter) – nel che, naturalmente, c’è molto di buono perché è anche attraverso questi processi che la società moderna si è liberata dalle pastoie coercitive di tanta parte delle tradizioni che hanno retto le società precapitalistiche e ha cominciato a mettere in soffitta strutture e valori del patriarcato. In ogni caso l’ambivalenza del caos è messa a tema e emerge proprio entro questo passaggio di civiltà: per il bene o per il male non possiamo evitare il confronto con questa figura pervasiva della nostra storia, con i suoi echi antichi, con le sue irruzioni nel nostro presente e con il suo occupare gran parte degli scenari del possibile futuro.

Un tema, quello del senso, del controsenso e del nonsenso, che è al centro di Il Libro Rosso, composto da Jung tra il 1913 e il 1930. Ho già sostenuto che la coniunctio oppositorum è il mito che guida la sua biografia e costituisce il centro del suo pensiero (R. Màdera, C. G. Jung. L’Opera al Rosso, Feltrinelli, 2016). Ne Il Libro Rosso – nel Liber Primus – è formulata una sintesi di estrema forza e concentrazione: una svolta che tiene conto della crisi della filosofia e della religione nel XIX secolo, che risponde alla proclamazione della morte di Dio da parte di Nietzsche – una formula che esprime un travaglio critico di più di due secoli. La proposizione junghiana che oppone il Senso al Controsenso e al Nonsenso – due forme dell’antitesi che possono indicare la prima un termine contrario e la seconda un termine contradditorio – conduce a un movimento di superamento che prova a inaugurare la via, più che dialettica, del Supersenso (o Senso Supremo, ma che si potrebbe anche tradurre Oltresenso, in conformità all’evidente calco del nietzscheano Superuomo-Oltreuomo).

Ricordiamo che Il Libro Rosso è anche una sorta di sismografia individuale del caos collettivo della Prima Guerra Mondiale – matrice peraltro di un caos sistemico durato per altri trenta e passa anni e sfociato in una Seconda Guerra Mondiale).

Perché ho detto che la via junghiana al Supersenso è più che dialettica? Jung sposta decisamente il piano del discorso, vuole deviare il pensare dal suo modo logico (o pensiero indirizzato come lo chiamava già nella edizione del 1912 di Simboli della traformazione): il Senso Supremo è un’immagine, non è un senso né un’assurdità, attiene all’altro modo del pensare, quello non indirizzato. La modalità concettuale-logica è finita per avvolgersi su sé stessa, autosvalorizzandosi, autocriticandosi – la stessa scrittura di Nietzsche, quella di Kirkegaard e di tanti prima di loro, sente questa esigenza di svincolarsi da un procedere solo logicizzato del discorso – dunque bisogna ricorrere, certo senza cancellare la prima modalità, alla forma figurale-simbolica del pensare. Jung infatti dice che il Senso Supremo è immagine, forza e magnificenza insieme. L’immagine – i segni che nascono e impattano sulla sensibilità percettiva – contiene cioè l’energia, la possibilità di spostarne gli investimenti e di “magnificarla”, di esprimerne i potenziali di senso nel modo più completo (una alternativa alla teoria freudiana, riduttiva secondo Jung, della sublimazione).

In questo Jung riassume una tendenza culturale profonda, una sorta di spostamento – quando non si arrivi a una sorta di negazione – dalle esigenze di una ragione che deve giustificare ogni sua affermazione. Tutta la nostra epoca si può riconoscere in questa via di critica e di sfiducia nel “pensiero indirizzato”, o concettuale-logico.

Tuttavia ogni alternativa immaginativa, o immaginale, o figurativo-simbolica non può sottrarsi alla sua stessa pretesa di differenziazione. Non si dà nessuna possibilità di differenza senza identità e non-contraddizione. Bisogna quindi riconoscere che il Senso Supremo per dirsi deve essere una qualche specificazione del Senso. Il Senso è intrascendibile perché condizione senza la quale non si può dare neppure il suo contrario (controsenso) e il suo contradditorio (non senso). E potremmo dire che il controsenso emerge come contromovimento storico (per esempio, come ho detto, dalla trasformazione capitalistica del mondo euroamericano dalla seconda metà del XVII secolo in poi e, simbolicamente, dall’ ottocentesca “morte di Dio”, come formula sintetico-mitologica di un lungo processo di pensiero che ha criticato la ricerca di un incontrovertibile oggettivo dell’essere e della speculazione.

Il nonsenso invece sarebbe il primo prodotto degli intrecci e degli scontri delle linee di senso e di controsenso che hanno come risultato la perdita dell’orientamento-senso. Il nonsenso è l’avvento del Caos. Non possiamo qui ricostruire le probabili linee di convergenza biografiche che determinarono in Jung questa crisi di ogni precedente prospettiva, certo, oltre all’annunciarsi della catastrofe collettiva, ebbero una funzione scatenante la rottura del suo progetto professionale con Freud, l’isolamento conseguente, l’oscillare della sua vita affettiva tra stabilità della famiglia e del matrimonio e l’attrazione per la profondità inquietante dell’amore con Sabina Spielrein. La figura del Caos poteva ben rappresentare questa fase di confuso tormento. Ma la storia degli ultimi centocinquanta anni ha ospitato innumerevoli prove che testimoniano l’esperienza del Caos.

L’estrema possibilità di sfondare ogni forma e formare il caos, tramutandolo in un gioco di paronomasie inanellate e reversibili come le figure di Escher, creando significati da fonemi e moltiplicando esponenzialmente le metamorfosi ermeneutiche dei significanti, facendo colludere i tempi in una acronia disponibile a contrastanti diacronie, è il lascito della scrittura di James Joyce in Finnegans Wake – titolo polisemico bastevole per decine di saggi, giusto per saggiarne la potenza disorientante. L’Ulisse esce nel 1922, Finnegans Wake nel 1937, proprio nell’intervallo tra le due guerre mondiali, proprio nell’epifania esplosiva del Caos che sbanca ogni argine e tracima sul mondo intero e dentro ogni impossibile rifugio privato.

Joyce è l’Omero dell’epoca del Caos: ma non lo rappresenta soltanto o meglio, rappresentandolo, esprimendolo e riconoscendolo, lo riconduce alla forma, e la forma ne tradisce l’ordine, che nessuna volontà distruttiva può riuscire a confutare. Poiché già l’espressione, quale che sia, è senso, il Caos non è disgiungibile dal Cosmo: è Chaosmos, il Nome introvabile su nessun vocabolario, il nome non iscrivibile, il nome che ci contiene.

Tuttavia, più prosaicamente, oggi credo che la metafora del caos sia una buona approssimazione a una fondamentale modalità di funzionamento del nostro cervello: il default-mode network, cioè un modo di funzionamento di un sistema di componenti interconnesse che sceglie automaticamente un’opzione in assenza di specificazioni di altre e comprende, come dice C. Corballis (La mente che vaga (2015), Raffaello Cortina Editore, 2016) “le regioni cerebrali attive durante il presunto stato di riposo […] principalmente le aree non coinvolte direttamente nella percezione del mondo o nella risposta ad esso […] Quando la mente non è concentrata su un qualche evento, vaga.

Vagare con la mente può essere un’attività soggetta al controllo consapevole, come quando riviviamo deliberatamente ricordi passati o pianifichiamo possibili attività future. A volte è involontaria, come quando sogniamo o abbiamo delle allucinazioni – cose che ci capitano, che lo vogliamo o no. Altre volte sta a metà tra le due, come quando sogniamo a occhi aperti, magari con l’intento di considerare un certo dilemma o di cercare di risolvere un cruciverba criptico, finché non irrompono altri pensieri”.