I Coralli di Giulio

Malcolm Einaudi Humes, figlio dello scrittore americano Harold “Doc” Humes e di Elena Einaudi, presiede da quasi dieci anni la fondazione dedicata a Giulio Einaudi, voluta e sostenuta (pur sulla soglia dei novant’anni) dall’indimenticabile “ingegner Roberto”, fratello maggiore di Giulio. Malcolm “nipote e figlio” di Giulio (adottato dai nonni dopo la scomparsa della madre) porta avanti un lavoro di organizzazione delle memorie sul grande editore torinese. Lontano da riflettori e dai chiacchiericci che dalla morte di Einaudi si diffondono ciclicamente più per evidenziarne (e più spesso deformarne) i vezzi che per indagarne le competenze. La fondazione tenta invece di indagare, conservare e raccogliere la parte più complessa e profonda dell’eredità di un editore che incarnò un’impresa culturale unica ed irripetibile, in un paese culturalmente maldestro, quando non addirittura ottuso. Per il decennale della morte, insieme all’editore Nottetempo, la Fondazione Giulio Einaudi ha pubblicato una nuova edizione del libro autobiografico di Giulio Einaudi, Frammenti di memoria. Ora per il centenario dalla nascita ha organizzato un convegno (con la fondazione Luigi Einaudi di Torino) e una mostra dedicata ai Coralli Einaudi: un’esposizione che ha visto il suo esordio all’istituto di cultura di New York e che, ampliata e migliorata, apre oggi a Milano a Palazzo Reale con il titolo Giulio Einaudi. L'arte di pubblicare (fino al 13 gennaio)

Il 5 ottobre è stata inaugurata una mostra all’istituto di cultura italiana di New York sulla collana “I coralli”(ora a Milano in versione ampliata) . Cosa rappresentano I coralli Einaudi nella storia dell’editoria, della cultura in generale e in quella della casa editrice?

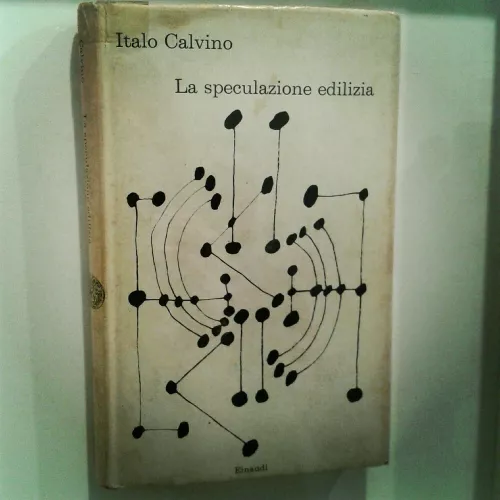

Ci sono vari livelli di significato: il primo – se dovessimo coniare uno slogan – potrebbe essere “the italian way to the art of publishing”, almeno a giudicare dal pubblico americano. Paradossalmente, vedere l’effetto che produce la collana esposta per la prima volta davanti a chi non l’aveva mai vista fa capire la forza, l’originalità e la qualità di un lavoro editoriale di cui noi ci siamo dimenticati o che tendiamo a dare per scontato, un déjà vu. In secondo luogo, al di là di questo, I Coralli sono stati un laboratorio, gestito direttamente da scrittori (Pavese agli albori, poi Vittorini e Calvino, e alla fine Bollati) ma sempre in collaborazione con artisti. È quindi una collana in cui si riflette tutta la loro sensibilità, intelligenza e gusto. Ed è una collana che, tra le altre cose, ha finito per rivoluzionare il book design, un effetto collaterale conseguito quasi senza badarci.

Fin dai primi esperimenti di contaminazione artistica del libro (con Menzio e Peverelli, nei Narratori Contemporanei, la collana da cui nascono i Coralli) fino alla relazione con i giovani correntisti milanesi (Morlotti, Birolli, Guttuso, Chighine...) alla sterzata grafica di Max Huber, alle iconografie Vittoriniane (Léger, Ben Shan, Picasso, Chagall, Klee ma anche Brueghel e Bosch) e alla riprogettazione di Munari e Calvino (la fotografia, la pop art, l’optical di Vasarely, etc.) , è sempre stata una collana pervasa da un’incontenibile capacità di contaminazione visiva e di trasformazione. Un corallo appunto, cioè qualcosa di prezioso ma allo stesso tempo vivo, ramificato, sensibile e mutante (e, ultima evoluzione, la serie bianca, con la grafica di Giulio Paolini). È una collana in cui, in qualche maniera, la grande arte visiva è stata messa al lavoro facendosi ancella dell’arte editoriale, soglia di accesso alla letteratura. In qualche modo è essa stessa un’“opera d’arte collettiva” che, per altre vie, ha inoculato, iconograficamente, il panorama visivo italiano del dopoguerra, contribuendo a rendere “contemporaneo” un immaginario artistico che fino ad allora era rimasto alieno, se non addirittura “al bando” (si pensi alle prese di posizione di Togliatti contro l’astrattismo ancora nel dopoguerra). Questo sul versante estetico. Ultima importante rappresentazione che emerge da questo grande mosaico ricomposto è l’editoria come sistema di relazione culturale: cioè il vero luogo in cui, nel Novecento, si è costruita e codificata una cultura europea, e internazionale (in un panorama in cui ancora fumavano le macerie dei deliri nazionalistici). Oggi, senza alcun senso del ridicolo, si definisce “scontro di civiltà” una sparatoria tra fanatici talebani e militari di leva americani strappati dalle periferie di Akron o di Pittsburgh. Questa collana ci ricorda anche come stanno in realtà le cose: e cioè che se esiste civiltà non esiste scontro, ma solamente incontro. Grazie a quella editoria, Calvino, Primo Levi e Pavese hanno ormai piena e stabile cittadinanza nella cultura americana, come da noi Hemingway, Faulkner e Fitzgerald, tanto per fare un esempio. I Coralli sono la collana in cui, storicamente, queste (e altre) letterature si sono affiancate, alternate e affrancate, illuminandosi e facendosi forza a vicenda.

Quale è la principale innovazione che Einaudi ha portato secondo lei nell’editoria italiana?

In generale direi che ha saputo trasformare l’idea (e la pratica) della cultura da qualcosa di elitario, esclusivo e talvolta opprimente, in qualcosa di fruibile, godibile e liberatorio (e per quanto possibile, alla portata di tutti) e senza nessun cedimento sulla qualità. Giulio Einaudi ha modificato il paradigma di quella cultura tardo ottocentesca (che fu di suo padre Luigi, cioè una cultura austera e rigorosa) senza mai rinnegarne il rigore etico, ma coniugandola al presente, trovando la strada per renderla più condivisibile e anche attraente. Secondo me, nei fatti, è stato il vero erede della filosofia liberale di suo padre: non in politica, ma nell’opera, nel “creare le teste” (come diceva Luigi Einaudi) e nella tutela e promozione dell’individuo meritevole, scrittore o saggista che fosse. Ma è stata un’innovazione culturale, non meramente editoriale.

Giulio Einaudi viene ricordato come un principe o, peggio, come un despota, lei come lo ricorda?

Forse è ora di cominciare ad analizzare questo genere di “iconografia” di Giulio Einaudi col distacco del critico d’arte. Perché sembrano proprio immagini proiettive in cui ritornano e si riflettono le peggiori attitudini del nostro paese: il servilismo adulatore e l’invidia rancorosa, tratti spesso ben collegati tra loro. Ma dico, è mai possibile che, anche nell’anno del centenario, qualcuno (Chiaberge, poi richiamato e applaudito da Buttafuoco) si svegli giusto per ricordarci che “quella volta là” si comportò da cafone maleducato, punto? Oppure per spiegarci (Gian Arturo Ferrari) che era un megalomane ossessionato dall’egemonia, giustamente naufragato nel suo delirio? O ancora che se ne parli (Battista) giusto per ricordare che “suo padre era meglio” e che comunque si poteva essere grandi editori senza fallire, come Laterza? Ora anche ammesso che tutte queste cose fossero vere (e alcuni dubbi li avrei…), mi domando: che senso ha parlarne dimenticandosi di contestualizzare? Cioè omettendo che – piaccia o non piaccia – nei suoi 50 anni di autonomia, senza un centesimo di contributo pubblico, in condizioni di lavoro improbe rispetto a quelle attuali, la sua casa editrice seppe coinvolgere centinaia di collaboratori (sempre eccellenti) e che ha prodotto e lasciato (malcontate) qualcosa come 19 riviste e 101 tra collane e Grandi Opere. Che senso ha parlare delle sue camicie inglesi, o imputargli le sue disgrazie, tralasciando di ricordare che – pur fallito – rimane l’editore che ha “manlevato” Pavese, Carlo Levi, Saba, Primo Levi, Vittorini, Lalla Romano, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Gadda, Calvino, Sciascia, Fenoglio, Cassola, Rigoni Stern, Arpino, Vassalli… che ha contribuito a introdurre in Italia Tolstoj, Dostoevskij, Gogol, Bulgakov, Melville, Dos Passos, Hemingway, Miller, Salinger, Proust, Stendhal, Queneau, Beckett, Borges, Cortazar, Soriano, Arguedas, Boll, Dürrennmatt, Ghoete, Musil, Mann, Conrad, Stevenson, Thackeray, Dickens… E non abbiamo ancora parlato di saggisti, come Venturi, Contini, Dionisotti, Nuto Revelli… di storici, economisti, della storia dell’arte, o della “supplenza” (e di che qualità) a un’editoria universitaria altrimenti infarcita di pubblicazioni a pagamento, finalizzate alla carriera burocratica dei docenti. È davvero utile sprecare ancora fiato ed enfasi sugli aspetti caratteriali, aneddotici, su come si vestiva o atteggiava? Non è che questo indugiare riflette e rivela – forse – un interesse, narcisistico/comparatorio di chi agisce questo tipo di memoria? Non so: chiedo... Forse un giorno sarà anche questo storia della cultura…

Segnalo, peraltro, che abbiamo dovuto attendere le memorie del suo autista (lui sì, e a buon diritto, “ un tiranneggiato”) per percepire sincera nostalgia, affetto profondo. Laddove molti intellettuali, fin qui, non hanno saputo resistere al vezzo di infarcire eventuali memorie di raffinati sghignazzi. Ebbene, io sto con l’autista (come già mi capitava da bambino del resto… sarà destino).

Spesso si contrappongono le Grandi Opere alle altre collane accusandole di aver creato buchi nei conti della casa editrice. In realtà quale era il progetto che le legava al catalogo?

La matrice progettuale è sempre la stessa, ed è molto semplice: investire sulla competenza. Poi, questa matrice è stata interpretata (nelle varie epoche della casa editrice) in modi via via più evoluti e complessi. All’inizio degli anni ottanta, le cosiddette “grandi opere” segnarono il tentativo di organizzare dei veri e propri “cantieri” di lavoro intellettuale. Con la “Storia d’Italia” (che ebbe un successo commerciale quasi inconcepibile) si scoprì che si poteva osare. E sull’onda di un motivato entusiasmo, si fece un passo che si rivelò azzardato, soprattutto per questioni congiunturali. Ci vorrebbe, una volta tanto, un’analisi dei bilanci sul medio termine: credo verrebbe fuori che, alla fine, quelle opere i buchi li abbiano colmati (e forse anche ricoperti). E che il problema, verosimilmente fu dato dal “costo di impianto iniziale” che si rivelò irrecuperabile a breve termine, specie in un contesto in cui (con interessi bancari che viaggiavano al 17%) la spirale del debito inghiottiva profitti ed aziende.

Il fallimento della casa editrice negli anni Ottanta è stato solo economico o anche culturale?

Sarà un sfumatura, ma l’Einaudi non è propriamente fallita. È stata posta in amministrazione controllata e poi venduta. E non ci volle molto, una volta congelato il debito, a rimetterla in attivo. In un paio d’anni, nonostante alla guida ci fosse un avvocato d’affari (cioè non un editore), i conti tornarono in attivo. E dopo tre anni gli asset di pregio (il marchio, il magazzino, il portafoglio titoli) furono venduti a 27 miliardi di lire, nonostante un’asta non propriamente al rialzo. Una “bad company” tenne per sé tutti i cespiti di pregio (il castello di Perno, una collezione di arte contemporanea che oggi da sola varrebbe più della casa editrice, arredi e oggetti di design) che il commissario liquidatore vendette, pezzettin-pezzettino, anno dopo anno. Non senza dettagli di buon gusto quali attribuirsi l’utilizzo del castello vita natural durante, per sé e per i propri ospiti. Lo stesso commissario liquidatore che, dopo la vendita, non esitò a mandare sotto processo Giulio Einaudi per bancarotta fraudolenta. Cioè – per capirci – come se il dissesto fosse stato causato artatamente, per sottrarre denaro alla sua stessa azienda. Ovviamente fu assolto, ma dopo qualche anno. La condanna fu per “false comunicazioni in bilancio” (reato presto cancellato, ironia della sorte, dal futuro proprietario della Einaudi). La “falsa comunicazione” consistette in un credito gonfiato verso la libreria Einaudi di Milano per una cifra di circa 500.000 euro, cioè un miliardo di lire. Cioè un ventisettesimo del valore di una azienda, dal cui patrimonio erano stati sottratti cespiti di gran pregio. Io sarò di parte, per carità, ma a me questi non paiono i contorni di un fallimento.

Sul fallimento culturale, è difficile pronunciarsi. Forse andrebbe inteso non come un fallimento “interno” ma come un fallimento della cultura di quei tempi, che non seppe più meritarsi una Einaudi…

La Fondazione a lui dedicata e che lei presiede come ne cura la memoria?

Per adesso nell’unico modo che è stato possibile: radunando e catalogando ogni frammento di memoria. Le sue biblioteche, le carte, le fotografie, i documenti, etc. Un serio problema è che questo genere di lavoro non paga e senza prospettive di sviluppo è destinato a concludersi in un magazzino di scatole chiuse (numerate e inventariate, magari, ma chiuse). È un tipo di “cura” che non suscita particolare interesse tra i contemporanei e non solletica la fantasia della politica, perché non si presta alla comunicazione, al marketing territoriale, all’enfasi citrulla e babbea che fa gongolare gli assessori quando possono sedersi a tavola con Giuliano Soria, davanti a una bottiglia di “Barolo Letterario” marchiato “Grinzane Cavour” e griffato con un titolo rubato a Cesare Pavese. La nostra invece è una fondazione privata, minuscola, precaria (e a questo punto anche lo è anche fieramente, quantomeno…). I Coralli a New York sono la nostra prima ed unica manifestazione pubblica in 10 anni di vita, visto che passava un centenario. La seconda è stato il convegno (con – e presso – la Fondazione Luigi Einaudi di Torino). Che dire? A Torino, negli ultimi 15 anni, alla voce “cultura” si sono riversate decine e decine di milioni di euro in eventi effimeri che non lasciano traccia. Vado a casaccio: 14 milioni per 7 spettacoli di Ronconi in sette giorni alle olimpiadi, 24 milioni dalla Regione al Grinzane Cavour per ristrutturare castelli e invitare gente a cena, 9 milioni per la mostra “Fare gli italiani” (con buco finale di tre milioni), 12 milioni per il progetto (infine non realizzato) della nuova biblioteca civica, un milione di euro per la memorabile mostra olimpica “gli impressionisti e la neve” (sic!) presso Palazzo Bricherasio (palazzo poi chiuso e velocemente rimesso sul mercato immobiliare), 24 milioni a Fuksas per la parcella del progetto di un grattacielo. Tutto ciò mentre le istituzioni cui vengono affidati archivi e biblioteche (il centro Gobetti, la fondazione Luigi Einaudi, il Gramsci, il Salvemini…) sono costretti chi a limitare gli orari, chi a non dare il bianco alle pareti da dieci anni. E comunque, più in generale, a rivolgersi agli assessorati con il cappello in mano, accolti dal funzionario depresso che ti scruta con partecipata commiserazione…

Come dire… viene il sospetto che nell’ultimo ventennio si sia verificato uno strano slittamento di senso (specie a sinistra, a destra se magna e se rutta e so’ quasi più simpatici) tra comunicazione e cultura. Si è venduta l’anima (e i bilanci pubblici) per una rassegna stampa in più. Ma la cultura è un’altra cosa: è coltivazione, è botanica, è lungo periodo, è autonomia, equilibrio, gusto, interesse per la vita, prima che per la carriera o per la qualifica. Io non so quanto ci metteranno ancora a rendersi conto in che tipo di delirio sono scivolati, ma ahimè, di questo si tratta. Standone fuori, abbiamo almeno il privilegio di stare a guardare. Perché il redde rationem arriva, è solo questione di tempo, tanto tempo magari. Ma poi arriva.

Ritiene che oggi sia ancora possibile con un’impresa culturale poter interpretare i tempi e il carattere di un paese come ha fatto la Einaudi?

C’è voluta una guerra mondiale per liberare la giovane Einaudi dalle relazioni obbligate e contorte con un Ministero della Cultura. E appena la guerra è finita, si è vista l’esplosione di libertà (i Coralli, tra le altre cose, sono proprio questo: un’esplosione di libertà). Oggi il ministero si chiama “dei beni culturali” e si dovrebbe occupare delle cose, non delle menti e delle opinioni. Se un governo si azzardasse a ripristinare la vecchia dicitura ci sarebbe – e giustamente – una insurrezione. Ciò premesso, non pare strano che la stessa sensibilità si disinneschi del tutto ai livelli più bassi? Che vada bene a tutti, che sia pacifica l’esistenza di “assessorati alla cultura”? Dalla regione alla provincia, al comune, grande o piccolo che sia… Ma perché non li chiamano col loro nome: assessorati all’immagine regionale, comunale, territoriale, o assessorati al consenso piuttosto… almeno si pone fine all’equivoco. Secondo me è probabile, per tornare alla domanda, che fino a quando la cultura non verrà restituita alla propria necessaria autonomia, imprese culturali scevre da connivenze di altra natura non se ne vedranno molte. E sarebbe anche l’ora che – dal punto di vista legislativo – qualcuno si rendesse conto che non ha alcun senso costringere un editore a travestirsi da azienda profit. Specie quando poi, sul versante opposto, una fondazione onlus, se volesse tentare di avere una produzione culturalmente “benefica” e che possa anche andare sul mercato, verrebbe trattata dalla Agenzia delle entrate alla stregua di una attività commerciale clandestina e costretta a dotarsi di burocrazie infernali come contabilità separate, con l’obbligo di non eccedere di un euro ai costi di struttura. Forse uno degli aspetti della crisi storica della Einaudi potrebbe essere inquadrato in questi termini: l’incapacità dello stato di riconoscere e tutelare l’esistenza di una imprenditoria no profit e di sostenerla. Costringendola a ricorrere a strumenti inadeguati (leggasi società di lucro) che finiscono per incagliarsi nelle secche della finanziarizzazione tipica di queste strutture, finendo col perdere contatto con la qualità più intima del proprio lavoro, il libro, la letteratura, la scienza.

Quali sono le principali differenze tra la Einaudi di oggi e quella di Giulio? Crede ne sia stato tradito il progetto? Ha ancora senso un’editoria di progetto?

Ciascuna epoca della casa editrice, successiva alla perdita della sua autonomia, ha avuto dei proprietari e dei direttori editoriali che si sono sovrapposti al catalogo storico: ciascuno coi suoi pregi e coi suoi difetti, ma con tutto il diritto di assumersi le responsabilità e il modo di interpretare del caso. Non avrebbe senso parlare di tradimento, in senso stretto, perché non è mai esistito un patto. Ciò non toglie che, storicamente, la Einaudi 1933/1983 sia un unicum incomparabile a qualunque cosa sia venuta dopo. Che poi qualcuno, un po’ per marketing, un po’ per non morire, faccia ogni tanto un po’ finta che, in fondo, sia sempre la stessa cosa, può succedere, e forse è anche umanamente comprensibile. Ma basta vedere alla quantità e qualità del prodotto, alla rilevanza, al metodo di lavoro, per capire la differenza tra originale e imitazioni, per quanto magari dignitose e rispettabili. Poi occorre riconoscere che quell’editoria non era solo “editoria di progetto”, ma in qualche misura era “editoria d’autore”. Cioè legata alla personalità vivente di responsabili editoriali che divenivano il progetto, anche quando il progetto non c’era, o non c’era il modo di metterlo a fuoco, di decifrarlo. Perché magari stavano cadendo le bombe, o perché si evitava il fallimento ogni giorno per il rotto della cuffia. Visto dopo, sembra tutto progettato.

Durante era un po’ diverso, era la qualità umana che lavorava, spesso senza manco saperlo.

Giulio Einaudi riteneva il Millennio di Eugenio Montale come il migliore libro da lui pubblicato (spero di non sbagliare); per lei?

Cinquant’anni di un editore. Che è il volume 445 della Piccola Biblioteca Einaudi. Prezzo di vendita lire 10.000. Cito questi dati perché spesso si identifica quel volume come “catalogo storico”. Per chi non se ne fosse reso conto, è anche un libro, anzi, un saggio, uscito tra tanti altri che la casa ha pubblicato e venduto.