Speciale

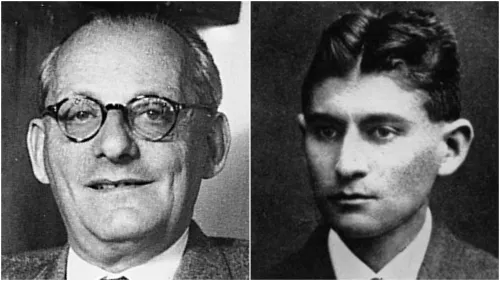

Kafka e Brod: vent’anni di lettere

«Io sono incomprensibile a Max e lì dove gli risulto comprensibile, si sbaglia», così Kafka alla fidanzata berlinese, Felice Bauer, nell’aprile 1914. Più chiaro di così! Nel 1938 Walter Benjamin commentava l’enigma di quel sodalizio: «La sua amicizia con Brod è soprattutto un punto interrogativo». Il senso dell’incerto rapporto tra Kafka e Brod è ricostruito da Benjamin in riflessioni critiche, riportate nella recente silloge di testi benjaminiani, Il mio Kafka. Scritti, Lettere, Frammenti a cura di L. Arigone e M. Palma (Castelvecchi), che comprende tutto ciò che il filosofo aveva scritto sul praghese.

Nel rapporto Brod resta schiacciato eppure lo redime la sua generosità per aver salvato e costudito tutte le carte, lettere, quaderni, foglietti, cartoline, disegni e persino gli scarabocchi dell’amico dopo aver disobbedito ai due testamenti in cui Kafka lo incaricava di bruciare tutto ciò che non era stato pubblicato e sappiamo che solo una minima parte di ciò che aveva scritto venne pubblicato nella sua breve vita, che si concluse, non ancora quarantunenne, il 3 giugno del 1924 per una tubercolosi laringea. A cominciare dagli anni universitari, dal 1904, fino alla morte Franz continuò a scrivere all’amico e ogni sua lettera era un brano, inseparabile da tutta la sua opera, che rispecchiava la sua scrittura, la sua ricerca, tutta la sua tensione. Ora questo carteggio – Un altro scrivere. Lettere 1904-1924 – tra i due praghesi, indispensabile per comprendere Kafka, ritorna, immutato, nella collana “La quarta Prosa”, per le edizioni Neri Pozza, a cura di Marco Rispoli e Luca Zenobi, che in sapiente collaborazione germanistica ci consegnano una testimonianza preziosa della letteratura della modernità. Max non comprendeva l’amico, mentre le lettere di Franz erano occasioni – più solitarie che colloquiali – della sua peregrinazione letteraria con aperture straordinarie alla sua enigmatica visione del mondo.

Nel 1921 Brod gli invia Paganesimo Cristianesimo Ebraismo, un suo testo ambizioso, quanto orrendamente semplificatorio. Kafka lo legge rapidamente e ne scrive un commento rivelatore. Dopo l’iniziale ammirazione che lui prova sempre per opere compiute, entra in merito all’argomento e allora possiamo anche dimenticare lo spunto della lettera ché Kafka s’inoltra nella sua ricerca spirituale (per usare un aggettivo che allude alla sua riflessione mistica, esoterica, ‘cabalistica’ secondo la lettera del gennaio 1922): «Si giunge forse vicinissimi alla tua concezione se si afferma: in teoria vi è una perfetta possibilità di felicità terrena, ovvero credere nella natura essenziale del divino e non di anelare verso esso». La natura essenziale del divino. Non era mai stato così esplicito. Nemmeno negli Aforismi di Zürau (Adelphi, 2004, a cura di Roberto Calasso), composti tra l’autunno del 1917 e l’inverno del 1918, nell’eremo della casetta messagli a disposizione dalla sorella Ottla, la preferita. Nel sessantanovesimo anticipa quasi letteralmente la lettera: «In teoria vi è una perfetta possibilità di felicità: credere all’indistruttibile in noi e non anelare verso di esso».

Questo illustra le differenze tra i due amici. Brod indugia sulle sue opere e sulle sue vicissitudini sentimentali senza sospettare di essere distante dall’idea e dalla prassi della scrittura dell’amico. Si sofferma sui suoi problemi coniugali, sulla crisi con la moglie e racconta dell’amante Emmy Salveter, che esorta a visitare Kafka a Berlino nel 1923, benché lui sia ormai nella fase terminale della malattia. Proprio la vitalistica sconsideratezza di Max incanta Kafka, che all’amico così debordante confessa: «Tu vuoi l’impossibile, per me è impossibile il possibile». Come è stato notato nella densa introduzione al volume: «si ha spesso l’impressione di aver a che fare, più che con un dialogo, con due grossi blocchi monologanti». L’affettuosa incomprensione di Brod conosce il suo vertice di fronte alla grande questione dell’ebraismo di quegli anni: la città boema era diventata il centro del ‘cultursionismo’ sostenuto da Martin Buber che trova nei giovani intellettuali ebrei tedeschi un sostegno decisivo.

Da Praga proveniva Hugo Bergmann, condiscepolo al ginnasio di Franz, che diventò il primo rettore dell’università ebraica di Gerusalemme, nonché Felix Weltsch, scrittore che partecipava, con Kafka e Brod al “circolo ristretto” che si riuniva al Café Arco e che dal 1919 al 1938 diresse la rivista sionista «Selbstwehr», cui collaborò anche Kafka, e che fuggì con la famiglia e con quella di Brod sull’ultimo treno utile quando i nazisti stavano entrando a Praga. Dal 1940 fino alla morte curò la Biblioteca Nazionale di Gerusalemme. Kafka si trovava circondato da amici sionisti e come sempre il più agitato era proprio Max Brod, il cui attivismo provocò un temporaneo distacco. Kafka non era contro i sionisti, anzi spesso sognava di trasferirsi in Palestina. Ma considerava con scetticismo il movimento nazionalista (e a vedere quel che succede oggi non si possono non condividere le sue perplessità). Quando conobbe Felice il 13 agosto 1912 aveva in tasca una rivista viennese, «Palestina», appunto. E il gioco colloquiale prese spunto da quel vago progetto, come le ricorda Franz in una delle prime lettere: «Si parlò del viaggio in Palestina e Lei mi porse la mano o meglio sono stato io ad attirarla in virtù di un’ispirazione». E su quella subitanea ispirazione trascorsero cinque anni, fiumi di parole, indispensabili per comprendere Kafka e la cultura del tempo, che è forse ancora la nostra come ha mostrato nel 1968 Elias Canetti nello stupendo saggio L’altro processo. Lettere di Kafka a Felice (ora ripubblicato da Adelphi in Processi a cura di Renata Colorni e Ada Vigliani).

E ancora nel 1923 con Dora Diamant, la giovane donna ebreo-polacca, che seppe emanciparlo da Praga e dalla famiglia, sebbene solo per brevi mesi, sognava di aprire un caffè a Tel Aviv, lui come cameriere, lui ormai segnato dalla morte. Più che sionismo era il sogno per una vita vera, sana, semplice, lontana dalla letteratura e per questo frequentava la scuola di nuoto, la falegnameria e una serra. Era, questo, il sogno di Kafka, dell’ebreo della diaspora, del ghetto, quello invisibile che ancora viveva dentro di lui, come aveva testimoniato nei colloqui Gustav Janouch. Era il sogno mistico di una vera vita, lontana dalla letteratura, quello che può «credere nella natura essenziale del divino», o come traduce vigorosamente in K. Roberto Calasso, che può: «credere al decisamente divino». Un sogno che non aveva nulla a che fare con il sionismo, quello stesso ideale condiviso, a modo suo, con la nota curvatura asburgica metapolitica, da Joseph Roth. Brod invece si distingueva nell’impegno politico anche con apprezzabili risultati dopo la fondazione della nuova repubblica cecoslovacca. Dove i due si trovavano stranamente d’accordo era nella convinzione che negli scrittori ebrei tedeschi agiva la stessa impossibilità di scrivere, di scrivere in tedesco, semplicemente di scrivere, nonché di non scrivere. Nell’importante lettera del giugno del 1921 concludeva sul destino degli scrittori ebrei tedeschi – più che mai “kafkianamente” e tra parentesi – poiché per loro «(la disperazione, infatti, non era qualcosa che si potesse placare con la scrittura, era un nemico della vita e dello scrivere, lo scrivere in questo caso era solo una soluzione provvisoria, come per uno che scrive il suo testamento appena prima di impiccarsi, una soluzione provvisoria che può benissimo durare tutta una vita)».

Ma come si può corrispondere, rispondere a simili lettere? Brod aveva oscuramente compreso chi era Kafka. In un articolo del 1907, annunciando che Franz era tra i principali scrittori del tempo, lo paragonava a Heinrich Mann, Frank Wedekind e Gustav Meyrink quando l’amico non aveva ancora pubblicato nulla. La risposta di Kafka è anche umoristica: il suo nome sarebbe stato aggiunto alla fine per motivi eufonici rappresentati dalle due aa. Esce fuori sempre qualcosa di stridente: Kafka disprezzava (a modo suo) il manierismo ridondante di Meyrink che incantava Brod, dal quale anzi Max non si emancipò mai completamente, come conferma il suo romanzo da ‘Praga magica’: La via verso Dio di Tycho Brahe (Tycho Brahes Weg zu Gott) del 1915, quando Kafka stava rinunciando a completare Il Processo. Un confronto ingeneroso, tra le due opere, di cui Max era alquanto consapevole, come mostrano le affermazioni di stima sincera che innervano le sue lettere, mentre quelle di Kafka fanno parte dei suoi capolavori insieme ai diari, ai frammenti, ai testi pubblicati e a quelli postumi, la cui salvezza dobbiamo a Brod. Le sue lettere (conservate solo dal 1917) a Franz sono testimonianze importanti per la civiltà letteraria della Praga tedesca che stava per estinguersi con Rilke (fuggito appena ventenne a Monaco), con numerosi altri scrittori tedeschi quasi tutti d’origine ebraica come Werfel, Egon E. Kisch, Meyrink, Leo Perutz, Johannes Urzidil, Ernst Weiss – oltre a Kafka e Brod – per menzionare i sopravvissuti alla memoria letteraria. Come in una danza del destino scompare questa epoca: nel 1924 Kafka, nel 1926 Rilke. Senza lasciare tracce come profetizza Milan Kundera: Praga, poesia che scompare (Adelphi). Una profezia che si avverò con l’occupazione nazista e con il regime stalinista, ma che tuttavia segna un’esperienza fondamentale per la letteratura come conoscenza, compito, missione e memoria.

Leggi anche

Marco Belpoliti, Kafka e la vergogna

Guido Monti, Una carezza alla nuca di Kafka

Giuseppe Di Napoli, Kafka, scarabocchi e disegni

Andrea Pomella, Kafka. La vita è qualcosa di più di un gioco di pazienza

Francesco M. Cataluccio, Kafka. Un tram chiamato lampione

Alessandro Banda, Kafka: una volta, sai, ero un gran disegnatore...

Paola Albarella, Tutto “Il processo” a Berlino

Gabriele Gimmelli, Il gabinetto delle meraviglie del dottor K.

Andrea Giardina, Gli animali di Kafka

Marino Freschi, Franz Kafka: assalto al limite

Giuseppe Lupo | Come leggere Kafka

Alessandro Banda | Franz Kafka, La tana

Antonio Attisani | Kafka: la passione teatrale

Giulio Schiavoni | Il fochista di Franz Kafka

Giorgia Antonelli | Lettere a Milena. Tenere in camera un uragano