Nathan Thrall: tragedia a Gerusalemme

Un giorno nella vita di Abed Salama. Anatomia di una tragedia a Gerusalemme. Si intitola così il libro dello scrittore statunitense Nathan Thrall (trad. it. di Christian Pastore, Neri Pozza Editore, 2024), freschissimo vincitore del Premio Pulitzer per la non fiction, di cui mi accingo a scrivere quella che dovrebbe essere una recensione e che invece mi si impone come cronaca di una lettura. Come se a essere sotto esame non fosse il libro, ma chi lo legge.

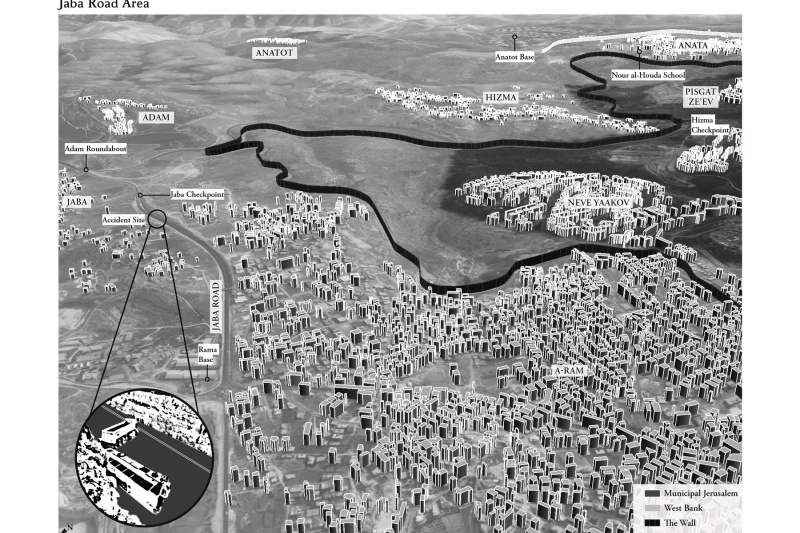

Un giorno dunque, un giorno qualsiasi, nella e della vita di un palestinese, uno come tanti. Poi, quasi a segnalare che quella temporalità indeterminata porta in sé il germe non casuale dell’irreparabilità, il sottotitolo indica una modalità analitica, un accadimento e un luogo. A Gerusalemme si è consumata una tragedia che si poteva e si doveva evitare. Ecco perché va analizzata con logica forense. Si tratta di ricercare, raccogliere e catalogare tutti gli elementi rinvenuti sulla scena del crimine, ma anche di ricostruire attraverso testimonianze dirette e indirette, documenti, mappe, eventi e precedenti storici, la tessitura a maglie fitte di un sistema di dominio fondato sulla burocrazia e sull’arbitrio, sulla forza, la paura, il ricatto e l’indifferenza. Un sistema di apartheid che non può non portare alla catastrofe, giacché degrada chi ne è oggetto e imbarbarisce chi ne trae vantaggio.

Leggo d’un fiato, sempre più angosciata e sgomenta, continuando a chiedermi dove abbia trovato, il narratore, la capacità di inventare la variegatissima folla umana che popola il suo testo. Nessuno dei suoi personaggi, neppure il più secondario o marginale, può essere confuso con nessun altro o dimenticato. Ognuna e ognuno di loro ha una propria storia e una propria solidissima fisionomia. Niente comparse e niente generici, solo figure di primo piano impigliate nella geografia esplosa dei Territori palestinesi occupati, intorno a quel grumo di lucida follia che è la Gerusalemme segmentata dalla Barriera di separazione israeliana.

Thrall, giornalista ebreo americano che vive in quella città dove per dieci anni ha diretto l’Arab-Israeli Project presso l’International Crisis Group occupandosi di prevenzione e risoluzione dei conflitti, non spiega, non enuncia, non giudica: narra. Lo fa partendo da lontano, come Gabriel García Márquez nei suoi meravigliosi reportage giornalistici scritti con passione da storyteller, sapendo che una buona storia è una storia che non mira a provare o dimostrare qualcosa, ma a offrire ai lettori la libertà di uscire da sé per identificarsi con qualcuno che è diverso da loro. «I dettagli», come sosteneva John Berger, «sono più eloquenti di qualsiasi spiegazione, interpretazione, giudizio. La specificità, quando si racconta, è la chiave di tutto. Una storia non può che appoggiarsi sulla fisicità, sulla concretezza della vita. I sentimenti di indignazione e rabbia spesso appiattiscono tutto, mentre la realtà non lo fa mai. I giudizi, anche se giusti, accecano. Il giudizio può stare solo nell’atto di scrittura. Se riusciste a descrivere ciò che sentono i piedi dei bambini…».

Nel suo libro Thrall riesce a far sentire con precisione proprio questo: ciò che sentono i piedi dei bambini e lo strazio degli adulti che li hanno messi al mondo e sanno di non essere in grado di proteggerli. Milad, il bimbetto di cinque anni che morirà arso vivo insieme ai suoi compagni e a un’insegnante in un “Incidente con alto numero di vittime”, non è una cifra senza volto e senza storia. Per arrivare a lui l’autore ricostruisce con precisione da storico e da antropologo le vicissitudini coniugali di suo padre, Abed Salama, e l’intricata rete di valori e di tradizioni familiari che sopravvivono nella Palestina occupata e forse le permettono di resistere. Milad è un bimbo amato, voluto, insostituibile.

A partire da lì, da quell’evidenza che sottrae a chi legge il riparo dell’alterità, sarà possibile intrecciare le ‘storie private’ di palestinesi, palestinesi del ‘48, ebrei israeliani, coloni, uomini delle Forze di difesa israeliane, funzionari dell’Autorità nazionale palestinese, alla Storia di un paesaggio geografico e sociale sfregiato da un non innocente vuoto di immaginazione politica.

Torno alla mia lettura, la prima, febbrile e velocissima come succede con i romanzi di cui vuoi sapere come andranno a finire. E sì che nel prologo è detto a chiare lettere che nella Palestina occupata le strade destinate ai palestinesi uccidono, così come la loro mancata manutenzione, gli imbottigliamenti, la penuria di scuole, l’urbanistica selvaggia che ha ridotto a monconi le zone dove essi risiedono, la totale deresponsabilizzazione della forza occupante, la sua latitanza in caso di bisogno. Per tutto il tempo ho continuato a chiedermi se stavo leggendo un’opera di finzione o il racconto di un fatto realmente accaduto. Se Thrall stiracchiava la verità verso la fiction o se sapeva semplicemente raccontarla, la verità. Di tanto in tanto andavo a verificare il nome di un personaggio, che so, quello dell’architetto israeliano Dany Tirza, colonnello dei riservisti, ideatore della Barriera di separazione e più recentemente di uno spettacolare strumento di sicurezza che non richiede cemento: body cam con tecnologia di riconoscimento facciale. Tutto tornava.

Dopo un epilogo che, alla luce di quanto sta accadendo a Gaza e in Cisgiordania, gela il sangue nelle vene, arrivo alla nota conclusiva dell’autore: «Questa non è un’opera di finzione. Tutti i nomi presenti nel libro sono reali, tranne quelli di quattro persone; Abu Hassan, Azzam, Ghazl e Hassan, per rispetto della loro privacy». A seguire, venticinque pagine di fonti e tre di ringraziamenti non formali, da leggere con attenzione.

Prima di ripercorrere il libro da cima a fondo, come farò subito dopo, mi metto alla ricerca delle cronache giornalistiche dell’epoca. L’incidente è avvenuto il 16 febbraio 2012 lungo Jaba Road, non lontano dal check point omonimo. Thrall ne scrive in tempo reale per la “New York Review of Books” e da quell’articolo ripartirà nel 2022-23 per dare vita al libro che ho tra le mani. Sono trascorsi più di dieci anni e tutto va peggio.

Vi propongo qui un passo di quanto ne scrisse il 17 febbraio 2012 Yousef Munayyer, direttore esecutivo del Jerusalem Fund e del suo programma educativo, il Palestine Center:

«Voglio essere chiaro: i bambini morti oggi sono morti in un incidente. Questo incidente è stato molto probabilmente causato dalle cattive condizioni meteorologiche e non sto incolpando Israele o gli israeliani di esserne la causa diretta. Piuttosto, ciò che è importante notare è che l’infrastruttura dell’occupazione costringe regolarmente i palestinesi a condizioni disagevoli e, in molti casi, non sicure, dove la probabilità di eventi pericolosi aumenta».

Il corsivo è mio.

Nel frattempo Gaza “è stata riportata all’età della pietra” e in Cisgiordania l’orologio coloniale è passato dal tempo analogico al tempo digitale: batte sempre più in fretta.