Peter Mendelsund e l’immaginazione / Che cosa vediamo quando leggiamo

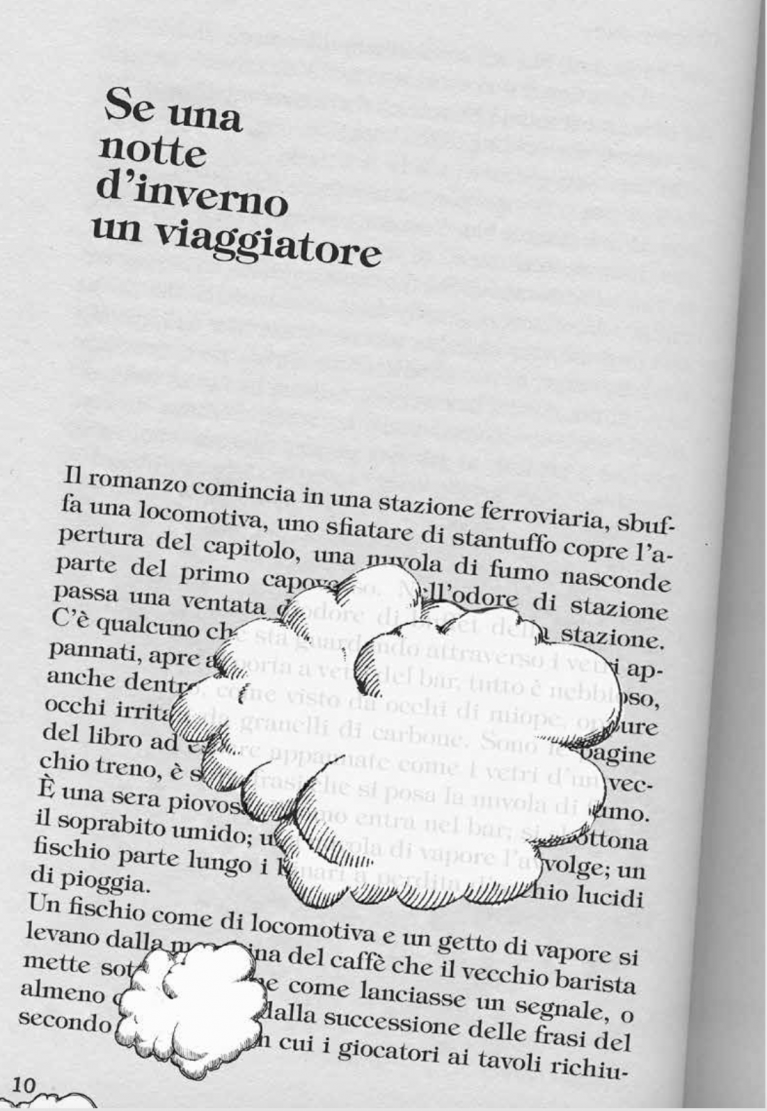

Il primo incipit di Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino è ambientato in una stazione ferroviaria, sbuffa una locomotiva, «uno sfiatare di stantuffo» copre l’apertura del capitolo, «una nuvola di fumo nasconde parte del primo capoverso», vetri appannati, nebbia fuori e dentro il buffet della stazione, «sono le pagine del libro ad essere appannate come i vetri d’un vecchio treno, è sulle frasi che si posa la nuvola di fumo» (Einaudi, Torino 1979, p. 11). Mendelsund lo interpreta letteralmente e disegna delle nuvolette sulla pagina del libro: non è un semplice gioco, non è l’interpretazione superficiale dello scritto, ma l’individuazione del tema centrale dell’incipit, di tutti gli incipit di cui è composto questo testo, forse di tutti gli incipit dei libri.

La metafora della nebbia allude al nostro entrare nel libro, in una zona sfocata, indeterminata, imprecisa, brumosa, all’inseguimento di ombre e di fantasmi che subito girano dietro l’angolo, dove forse ci attende una trappola. Calvino lo sa bene e di tanto in tanto interviene con qualche frase performativa rivolta direttamente al lettore che sta seguendo curioso e impaziente la vicenda del Lettore e della Lettrice, intrecciando e mescolando, alla maniera di Escher, il piano della scrittura dell’autore Calvino, il piano della lettura da parte di noi lettori, quello della storia che sta raccontando e delle opinioni dei personaggi delle storie.

Mendelsund, p. 63.

«Vorresti sapere di più» scrive a un certo punto rivolgendosi proprio a noi lettori: «di come è lei, ma invece solo pochi elementi affiorano dalla pagina scritta, il suo viso resta nascosto tra il fumo e i capelli» (p. 21). Il senso di smarrimento che sempre proviamo – e che prova anche la Lettrice – iniziando a leggere un nuovo romanzo è legato a questa «nebbia senza forma», come nel racconto Il capolavoro sconosciuto di Balzac che Calvino cita nella lezione americana sulla Visibilità (Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Garzanti, Milano 1988); dalla mescolanza caotica dei colori nel quadro del vecchio pittore Frenhofer emerge solo un piede femminile, metafora dell’impossibilità di una descrizione completa, che diventa il punto di avvio della trasfigurazione fantastica, dell’immaginazione.

È questo il tema del libro del newyorkese Peter Mendelsund, Che cosa vediamo quando leggiamo. Una fenomenologia, tradotto da Maria Teresa De Palma e pubblicato da Corraini edizioni di Mantova. L’autore è director associato presso l’editore Alfred A. Knopf e art director di Pantheon Books, ma anche pianista classico; il suo lavoro principale consiste nel disegnare copertine (vedi Cover, powerHouse Books, New York 2014), esattamente nel condensare in un’immagine la suggestione principale di un libro, senza urtare la sensibilità del lettore prima ancora che ne cominci la lettura. Da questa pratica deriva certamente questo testo che contiene una riflessione davvero originale sui meccanismi dell’immaginazione del lettore, sulla sua capacità di dare un volto ai personaggi di un romanzo, di «vedere» gli oggetti, gli animali e le piante descritti nel libro e di collocarli in un luogo. Il primo risultato di questa ricerca è del tutto controintuitivo: le immagini che ci facciamo dei protagonisti dei romanzi che amiamo di più non sono nitide, non sono precise, e più noi cerchiamo di metterle a fuoco, più ci sfuggono.

Nel romanzo Al faro di Virginia Woolf, Lily Briscoe dipinge, per tutta la durata del racconto, un quadro che raffigura la signora Ramsey e il figlio James: Mendelsund ci chiede se riusciamo a immaginarci con precisione la scena, se riusciamo poi a immaginare quello che la pittrice dipinge. No, non ci riusciamo, «la scena e i suoi occupanti sono sfocati, confusi»; forse l’unica cosa chiara che riusciamo a desumere dalla descrizione è proprio quella macchia viola di forma triangolare a cui sono «ridotti» la bellissima madre e il figlio (p. 3). Oppure, proviamo a pensare all’aspetto di Anna Karenina: sulla base della descrizione possiamo crearci tuttalpiù un’immagine che, secondo l’autore, risulta peggiore di un identikit della polizia costruito sulla base delle indicazioni di Tolstoj e che troviamo a p. 18. Addirittura il colore degli occhi di Emma Bovary cambia nel corso del libro, senza che noi ce ne accorgiamo (forse qui si tratta piuttosto di riflessi). In breve, nei libri troviamo pezzi sparsi come di un puzzle, ritagli, cocci, «disjecta membra» (l’autore cita Borges), fluttuanti come nella nebbia di Calvino e che noi componiamo e completiamo nella nostra immaginazione.

Siamo portati a pensare che leggere un romanzo è come vedere un film, ma l’immaginazione non sembra funzionare in questo modo. Quando leggo – scrive Mendelsund – ho l’impressione di “guardare” all’interno, eppure la mia attenzione è rivolta all’esterno, al libro, che agisce come fosse uno specchio, uno schermo, un punto di intersezione tra interno ed esterno. Ma interno ed esterno sono termini spaziali, fisici, non sono applicabili alla coscienza. Il libro – continua l’autore – non è uno specchio, non è uno schermo, vedere e guardare nell’immaginazione non è lo stesso del guardare e vedere con gli occhi: «noi non vediamo il “significato”. Non nello stesso modo in cui vediamo i cavalli, o le mele, o la pagina che avete sotto gli occhi in questo momento» (p. 265); nel vostro caso: lo schermo del computer). Cita William James: lo sforzo di analizzare la nostra coscienza con l’introspezione assomiglia al «tentativo di accendere la luce abbastanza in fretta da poter vedere che aspetto ha il buio» (p. 9).

Il libro procede in questo modo tra affermazioni, ritorni sui propri passi, aforismi e citazioni. Lo stile è quello di Wittgenstein, ma anche la tesi su interno ed esterno, sull’introspezione (Wittgenstein ha ben presente William James), sull’impossibilità di “vedere” il significato, sulla differenza tra vedere e comprendere o, meglio: tra vedere e rappresentare. Mendelsund cita Wittgenstein più volte cercando di applicare la tesi dei giochi linguistici al tema dell’immaginazione nella lettura. In questo caso il gioco linguistico è fatto dallo scrittore del romanzo, che ci insegna «quando e quanto immaginare» (p. 125), che delinea i tratti caratteristici di un personaggio come (anche) istruzioni per l’uso: «un paio di baffi può essere un indizio, o persino un movente. Ma, soprattutto, può equivalere a uno status e a una funzione, e indicare al lettore chi ha di fronte: se un pedone, una torre, un alfiere, etc.» (p. 74); sulla pagina accanto è disegnata una scacchiera, di nuovo: alla Wittgenstein. Anche il sottotitolo del libro Una fenomenologia è compatibile con questo riferimento: Wittgenstein ha certo elaborato complesse descrizioni fenomenologiche, sulla visione, sul “vedere come”, sui colori, senza pretendere una fondazione e una teoria complessiva della coscienza: nelle Osservazioni sui colori aveva scritto: «la fenomenologia non c’è. Però ci sono i problemi fenomenologici» (trad. it. di Mario Trinchero, Einaudi, Torino 1982, p. 15).

Anche Mendelsund intende l’analisi fenomenologica allo stesso modo e affronta altri temi interessanti, come il tempo della lettura, quando leggiamo velocemente e «deglutiamo le parole come l’acqua» (p. 88), oppure lentamente, rigirando le parole e le frasi sulla lingua (p. 94), ma anche il rapporto tra lettura ad alta voce e occhio che anticipa la voce, l’analogia tra le parole e le note, l’avvio dell’immaginazione: quando iniziamo a leggere un libro. Su quest’ultimo punto l’autore scrive che cominciamo subito ad immaginare; l’esempio è l’incipit dell’Ulisse di Joyce: Ulisse, solenne e paffuto, costruiamo un’immagine, non aspettiamo, ne vien fuori uno strano personaggio evocato dalle parole e dai nomi, così come quando vediamo una sedia e non stiamo ad aspettare per scoprire di che colore è.

Ci può dar fastidio la trasposizione cinematografica che ci «ruba» la nostra immagine, ci possono dar fastidio le illustrazioni, come infastidivano Alberto Pisani «che non ne poteva soffrire, fòssero state di un Van Dick. Per lui, gli illustratori erano gente, che si volèvano imporre alla fantasia, che, non chiamati, s’introducèvano là, dove desiderava trovarsi col suo autore – da solo a solo» (Carlo Dossi, Vita di Alberto Pisani, Einaudi, Torino 1976, p. 7). Eppure il libro di Mendelsund è paradossalmente un libro affollato di immagini, immagini che suggeriscono insieme i limiti dell’immaginazione, la sua incapacità di mettere esattamente a fuoco, di definire il carattere nebuloso delle figure, ma anche la libertà combinatoria della fantasia che fissa sulla carta, in un disegno, la suggestione di un suono e di una parola. Si tratta di istruzioni per l’uso, geniali trasposizioni in immagine di una ricerca filosofica illustrata, capace di parlare a tutti, come scrive Riccardo Falcinelli nella sua bella recensione su “Robinson” (“La Repubblica”, 20 giugno 2020): «l’andamento del libro per associazioni e per salti somiglia a una presentazione PowerPoint (ma fatta molto bene) o a un talk in stile Ted», un libro insieme divulgativo e profondo.