Cosa vede chi vede?

La domanda sottesa a questo intenso e bel volume di Felice Cimatti è tra le più antiche, ma proprio per questo davvero fondamentale. Cosa significa ‘vedere’? Una domanda che sarebbe tornata a riproporsi, con forza, già agli inizi del Novecento, quando l’inventore dell’astrattismo in pittura, Wassily Kandinsky si proponeva di mostrare (e non solo con i pennelli) cosa vediamo davvero quando guardiamo il mondo. Secondo Michel Henry, che all’artista russo dedica un saggio molto importante, Kandinsky sarebbe convinto che “vedere” significhi anzitutto vedere l’invisibile. In fondo, anche Cimatti ne è convinto; e torna esplicitamente sulla questione; affermando perentorio che “è quello che c’è da vedere nell’invisibile, che bisogna sforzarsi di vedere. Non costa alcuna fatica vedere quello che è già esposto alla luce dl sole. Se ci limitiamo a vedere quello che già c’è da vedere, tuttavia, non abbiamo ancor cominciato a vedere il mondo” (p. 57).

Ma procediamo per gradi e riavvolgiamo la bobina. In verità Cimatti inizia questo intrigante e denso volumetto intitolato L’occhio selvaggio. Sul lasciarsi vedere, e pubblicato da Quodlibet nel 2024, riconoscendo un fatto ‘fondamentale’: che non siamo soli al mondo. O meglio, che il nostro non è l’unico sguardo sul mondo. Certo, egli sa bene quanto sia difficile accettare lo sguardo di “un altro”; ma sa anche che ancor più difficile è accettare il fatto che, per guardare, non servano occhi. Eppure, ogni cosa sembra costituire, per Cimatti, un punto di vista virtuale sul mondo. Ecco perché il nostro (quello umano) non sarebbe un punto di vista privilegiato; anche se per lo più tutti ritengono naturale considerarsi ‘soggetti assoluti’, in grado di osservare senza essere osservati. Cimatti, comunque, lo dà per assodato: che l’altro c’è, e “c’è sempre stato” (p. 11). Per rendersene conto basta chiudere gli occhi, ci suggerisce, infatti, ad un certo punto.

Ed è tutt’altro che ingenuo; sa benissimo, dunque, anche questo: che se l’altro è davvero altro, “non si può vedere, perché non disponiamo del modo che ci permetterebbe di vederlo” (p. 13). Ma, sempre per lo stesso motivo, dovrebbe anche sapere che, dell’altro, in verità, non sappiamo davvero nulla.

Per lui, invece, anche se non lo vediamo, quanto meno sappiamo che c’è. Strana cosa!

Perché “lo pensiamo”, forse? Ma, se lo pensassimo (e di fatto lo pensiamo da secoli), non potrebbe venire definito assolutamente altro; finirebbe cioè per risolversi in un semplice oggetto del pensiero. In un pensato.

Dunque, come facciamo a dire che “è sicuro che questo altro ci stia vedendo” (p. 13)?

Ci sta forse vedendo come noi vediamo gli oggetti che ‘vediamo pensando’ e pensiamo significandoli come dei ‘veduti’? Impossibile, altrimenti verrebbe meno la sua alterità. Vedrebbe “come” noi? In tal caso non sarebbe affatto altro da noi; ma una nostra semplice fotocopia. Quasi un riflesso sbiadito del nostro stesso vedere-pensando o pensare-vedendo.

E poi: cosa significa “vedere”, per una realtà non dotata di occhi simili ai nostri… così come sono invece dotate di occhi simili ai nostri moltissime specie animali?

Il fatto è che per Cimatti proprio gli animali rappresentano il veramente ‘altro’, cioè l’estraneo. Cosa – si chiede infatti – più estraneo ed alieno dell’animale?” (p. 14).

Il problema è sempre il medesimo: come accorgersi della presenza di forme di vita aliene? Come riconoscerle? E poi cosa potrà voler mai dire per tali ipotetiche realtà “vivere”? Lo sa bene Cimatti, che il problema è pressoché irrisolvibile. Egli afferma infatti: “anche se li incontrassimo probabilmente non saremmo capaci di riconoscere in questi ipotetici alieni una manifestazione di quella che i biologi chiamano “vita”” (p. 15). Ma… se fossero già qui? Si chiede poi il nostro; forse ci sono “sempre stati, solo che letteralmente non li vediamo” (p. 15).

Non è un caso che si fatichi a vedere gli animali “come animali”; cioè, come forme di vita “radicalmente diverse dalla nostra” (p. 16). Le forze e le pulsioni che governano la loro esistenza, infatti, “sfuggono completamente alla nostra comprensione” (p. 16). Eppure, noi continuiamo a vederli e concepirli a nostra immagine e somiglianza; mentre – suggerisce Cimatti – dovremmo sforzarci di rispettarli nella loro irrisolvibile alterità. Ossia, in rapporto al non-senso che in essi di fatto sembra palesarsi; anche solo per il fatto che non fanno quello che fanno avendo anzitutto scelto cosa fare… cioè, avendo scelto se fare questo oppure quello (come si deve invece riconoscere finanche di un bruto, di cui comunque diciamo che agisce come una bestia).

Enrico Fermi si chiedeva: se l’universo è pieno di vita, perché non ne abbiamo ancora incontrata nessuna?

Where is everybody? Si chiedeva lo scienziato italiano. E poi qualcuno o qualcosa? Ognuno o ogni cosa? E in ogni caso, perché mai la parola “vita” dovrebbe indicare qualcosa di simile a ciò che abbiamo riconosciuto come tale in base ad esperienze fatte su questa terra? E in ogni caso: quale altro significato di vita potrebbe mai esserci dato?

E, ancora più radicalmente: ha davvero senso questa domanda? Quanto “altra” potrebbe essere, infatti, una vita aliena che si lasciasse comunque riconoscere come “vita”? E dunque come necessariamente simile a ciò che su questa terra ci si palesa come “vita”. In quanto connessa all’essere in movimento; che riconosciamo in tutto ciò che mostra di sapersi modificare. Di crescere, migliorare, imparare, peggiorare, rafforzarsi, indebolirsi – questo, infatti, significa per noi vita. Vivente, insomma, è tutto ciò che non “sta”; così come stanno le penne che sono qui, davanti a me, sul tavolo su cui sto lavorando, o la lampada che fa capolino dal retro del mio computer. Perciò riteniamo che la lampada non viva; appunto perché non cresce, non si modifica…

Anche se… forse, le cose non stanno neppure così.

Sì, perché forse anche questa lampada si modifica, per quanto in modo impercettibile. Anch’essa invecchia, anch’essa può rompersi. Può smettere di funzionare. Così come i pennarelli che sono sparsi sulla mia scrivania. Ecco in che senso, forse, anche questi ultimi vivono. Ma se vivono, cioè se nascono e muoiono, potranno anche vedermi, forse…. o no?

D’altro canto, anche noi, mica vediamo solo con gli occhi? Certo, i pennarelli non hanno occhi, come non li hanno i libri che sono sulla mia scrivania. Solo le scope di Walt Disney, forse, avevano occhi!

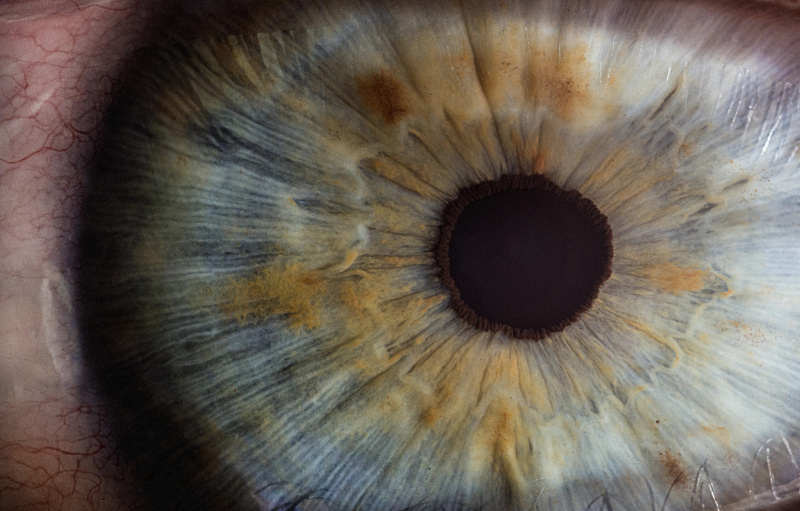

Certo, una cosa dobbiamo comunque riconoscerla: che il concetto di vedere ha a che fare con un’esperienza nota a chiunque e in ogni caso connessa al funzionamento delle due sfere che abbiamo incastonate sotto la fronte. Il vedere, cioè, ha a che fare con la messa a fuoco. Con la capacità di vedere più o meno bene i contorni del reale. Con la possibilità di determinare qualcosa distinguendola, nel modo più chiaro possibile, da ciò che è altro da essa.

Eppure, secondo Lacan, neppure l’occhio, in verità “vede” – a ricordarcelo è ancora una volta Cimatti. Anzi, l’occhio, per Lacan, sembra proprio non esser fatto per vedere. Perché non si considera parte del mondo; e dunque non partecipa davvero di quel che vede. Insomma, il vedere dell’occhio è sempre un vedere a distanza di sicurezza; da lontano. Infatti, quando siamo troppo vicini alle cose, lo spettacolo che ci si presenta è quasi sempre confuso; anche se, solo sporcandosi con il visibile, si potrà vedere “liberamente”, indipendentemente, cioè, da ogni falsificante anticipazione. Di quelle care alla posizione esterna e sovrana del vedere che si colloca appunto fuori del visibile.

Lo sa bene anche Wim Wenders, precisa Cimatti; che solo abbandonando la postura che ci caratterizza in quanto “soggetti assoluti”, potremo liberarci dall’idolatria delle cose. Solo allora non vedremmo più oggetti stabili; privi di vita e dunque ridotti a natura-morta. Solo allora le cose potrebbero iniziare a muoversi e a liberarsi della loro pesante fisicità – sempre troppo assoggettata allo sguardo sovrano dell’occhio (che è sempre anche occhio della mente). Insomma, il “vedere” rivendicato da Cimatti, sempre sulla scia del regista tedesco, è un vedere capace di immergersi nel mondo; che rinuncia a prendere le distanze dal medesimo. Come se solo così potessimo entrare in contatto con l’invisibile; ossia, con quello che non sia già stato visto, del mondo. Solo così, forse, potremmo cominciare a vedere il mondo “con gli occhi di un animale, di una nuvola, di una pietra, di un pomeriggio di primavera” (pp. 31-33).

Ancora una volta, però, il paragone prende come punto di riferimento il modo umano, troppo umano del vedere – quello, cioè, reso possibile dai già citati bulbi oculari. Non a caso si parla di “occhi” della nuvola e della pietra. Rischiando di fare un po’ come Walt Disney, che umanizzava tutto; animali (Topolino, Paperino, Pippo, etc.), scope e fiori. Assegnando loro dei begli occhioni da bimbo.

D’altro canto, il fatto che tutti noi si veda con gli occhi e con la mente, ossia con il linguaggio, rende quanto mai improbabile l’ipotesi di vedere senza occhi e senza linguaggio. A Garroni (chiamato in causa nelle pagine di Cimatti), dunque, potremmo chiedere: siamo certi che le sviluppatissime capacità visive del gatto abbiano qualcosa a che fare con le nostre? Non è sempre con il nostro linguaggio e con i nostri occhi che attribuiamo al gatto “sviluppatissime capacità visive”? E poi: non è sempre il soggetto sovrano che ognuno di noi anche è ad istituire non solo “una radicale differenza fra il soggetto che vede il mondo e quest’ultimo, che non può che essere l’oggetto di un tale sguardo” (p. 41), ma anzitutto una differenza assoluta tra il nostro vedere e un “altro” ipotetico vedere che – in quanto “altro”, però – sarà sempre e comunque troppo simile a noi e al nostro mondo (infatti, è solo nel nostro mondo che le cose appaiono come distinte, ossia come altre le une dalle altre, ossia come reciprocamente escludentisi)?

Chi, infatti, se non il soggetto sovrano che Cimatti vorrebbe mettere tra parentesi, può chiedersi: “è possibile immaginare un’esperienza del visibile in quanto puro visibile senza bisogno di una correlazione con una qualche intelligenza e un qualche linguaggio?” (p. 41)

Il fatto è che, da sempre, quello di riuscire a concepire un’alterità talmente radicale da non potersi neppure definire “altra” è il sogno segreto del ‘soggetto sovrano’; sì, proprio quello che ha scritto la storia dell’Occidente. E se fossero proprio l’orizzonte e le possibilità evocate da questo raffinatissimo lavoro di Cimatti, ma anche da una tutt’altro che irrilevante parte del pensiero contemporaneo (impegnato a pensare il reale nella forma di una natura a-umana risolventesi in puro movimento metamorfico del tutto privo di centro), a costituire il punto di maggior radicalità mai raggiunto da quel ‘soggetto sovrano’ abituato a ricondurre tutto a sé… e a farlo anzitutto continuando a pensare il non-umano come oggettualità talmente altra da farsi pura “negazione” dell’umano? Negazione non ulteriormente determinabile. Non riducibile cioè all’esserci di qualcos’altro.

Peccato che… pensare questa “negazione” dovrebbe anche significare riuscire a riconoscere che l’invisibile, forse, si manifesta non tanto quando chiudiamo gli occhi; ma proprio quanto li teniamo ben aperti fissando quel che ci si dà a vedere. Ché, proprio esso, forse, non è mai quel che sembra essere. Come sapevano bene tanto Italo Calvino – secondo il quale quello di cui facciamo esperienza vivendo è un altro mondo (Visibilità – Lezioni americane) – quanto un grande artista come René Magritte.

Per questo, forse, sbaglia proprio Lacan a ritenere che, “di fronte al puro e assoluto fatto che il mondo c’è, non vi sia proprio niente da dire” (p. 105); perché, anzi… è forse proprio a partire da questo semplicissimo fatto che l’Occidente ha cominciato a “pensare” e ad articolare un discorso. A pensare anzitutto a quello che proprio (e solo) al pensiero poteva sembrare impossibile pensare.