Fotoromanzi / “Grand Hotel” “Bolero” e co.

“I fotoromanzi creavano una complicità speciale fra amiche. Non potevamo permetterci di comprarli tutti e quindi decidevamo di dividerci le spese, settimana dopo settimana. In tal modo riuscivamo a leggerli a rotazione e a seguire le avventure dei nostri personaggi preferiti: i singoli episodi, le storie a puntate”. Maddalena Palmieri ha ricordi nitidi e sembra un fiume in piena quando parla delle storie pubblicate su “Bolero” o “Sogno”. È nata nel 1949 in una piccola frazione del comune di Caserta. Ha frequentato la scuola fino alla quinta elementare. Ha vissuto la sua adolescenza aiutando la mamma nelle faccende domestiche, prima di essere assunta a 17 anni in una fabbrica di tessuti.

“Non avevamo alcuna dimestichezza coi libri o con la vita in generale. Non avevo idea di cosa significasse avere interazioni con le mie coetanee, e meno che mai con l’altro sesso. Mi recavo con regolarità a casa di una sarta per imparare a cucire, ma quello era il mio unico momento di socialità insieme alla messa della domenica. Andare al cinema era fuori discussione. L’unico rotocalco che si trovava in casa era Famiglia Cristiana”. Le chiedo cosa significassero per lei i fotoromanzi. Mi risponde senza esitazioni: sono stati uno strumento di scoperta, nonostante le condanne pronunciate da parecchi adulti. La disapprovazione era chiara sui loro volti quando sorprendevano le ragazze immerse nella lettura.

Enza Guida e Caterina Santo mi raccontano esperienze simili. Sono nate qualche anno più tardi (1957 e 1958) in due villaggi rurali della Campania e sono cresciute sfogliando le pagine di “Grand Hotel”. Hanno frequentato le scuole dell’obbligo, nonostante le fiere opposizioni dei genitori, disposti a concedere il privilegio dello studio solo ai figli maschi. Sono state chiamate ad aiutare in cucina e nelle pulizie domestiche. Solo alla fine degli anni Sessanta hanno cominciato ad avere un televisore in casa. Grazie alle reti dei prestiti fra amiche, sono riuscite ad aggirare le difficoltà economiche delle loro famiglie contadine e a procurarsi cospicue quantità di fotoromanzi, affrontando gli sguardi sospettosi della comunità, attenta all’obbedienza ai valori tradizionali. “State imparando la dottrina cristiana”, commentavano gli adulti con sarcasmo, sorprendendole a godersi le storie che venivano date alle stampe.

Talvolta Enza e Caterina usavano le pagine dedicate alla moda, al cucito o alle ricette per giustificare la loro passione per quei rotocalchi. La lettura era coinvolgente, ma anche motivo di vergogna: andava nascosta allo sguardo degli altri. Diverse sono invece le parole di Lina Cuomo, nata nel 1951 in una famiglia umile, ma determinata a farla studiare per permetterle di intraprendere la professione di insegnante tramite il diploma magistrale. “Solo i miei fratelli avevano il privilegio di poter andare al cinema con il papà. Noi donne rivolgevamo i nostri sguardi sognanti ai fotoromanzi. Scrivevamo lettere alle redazioni per chiedere di sostenere un provino, con la malcelata speranza di incontrare i nostri attori preferiti. Eravamo costrette a nascondere le riviste sotto i materassi o fra le federe dei cuscini, talvolta in fondo agli armadi, come se stessimo commettendo un crimine. Ricordo ancora il giorno in cui mia madre li trovò in casa e venne a sventolarli davanti al mio naso. Fui punita severamente. Una brava ragazza non doveva perdere tempo con quelle storie diseducative e distrarsi dalle materie scolastiche. Ma le proibizioni non frenarono i miei impulsi; anzi, mi resero ancora più accanita nel seguire il mio singolare apprendistato”.

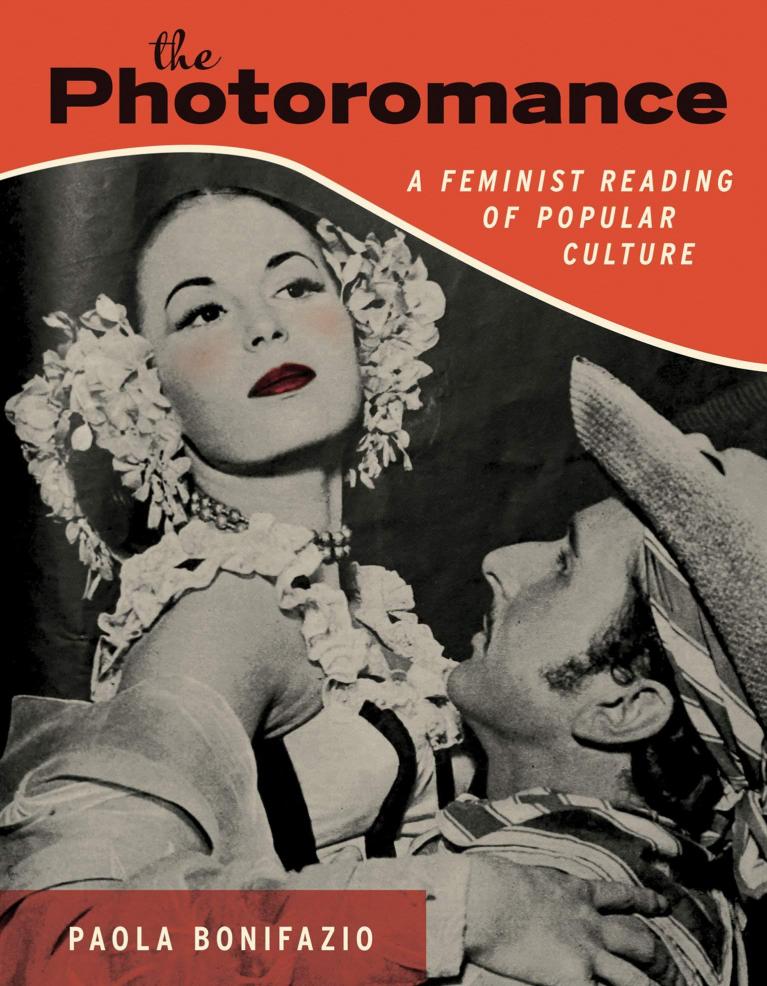

Queste interviste hanno il sapore di esplorazioni rapsodiche sviluppate su un tema complesso, che meriterebbe studi approfonditi. Negli ultimi anni ne abbiamo avuti alcuni di notevole fattura, capaci di allargare la nostra prospettiva e, talvolta, di capovolgere anche paradigmi interpretativi che sembravano consolidati. Fra questi c’è senza dubbio il recente volume di Paola Bonifazio – The Photoromance. A Feminist Reading of Popular Culture (MIT Press, 2020) – che rivolge lo sguardo al mercato del fotoromanzo nell’Italia secondo Novecento, considerando le lettrici non come destinatarie passive di messaggi pedagogici provenienti dal sistema mediatico, bensì come protagoniste attive di un processo di negoziazione con l’industria editoriale, capaci di contribuire alla trasformazione del prodotto fino ad allontanarlo dai valori culturali e politici dominanti nella società.

L’autrice ricorda inoltre che la pubblicazione di “Grand Hotel” o di “Bolero” si fondò su alcuni paradossi: era infatti il frutto di progetti elaborati da un mondo maschile ideologicamente orientato a sinistra, legato al fumetto e alla fotografia, pregno di cultura urbana e anticonformista, ma intenzionato a raggiungere un pubblico femminile disinteressato alla politica, spesso ubicato in piccoli centri rurali, e quindi impossibilitato ad avere un facile accesso a teatri e sale cinematografiche. In altre parole, i creatori e gli imprenditori coinvolti nella catena editoriale erano molto vicini agli ambienti intellettuali impegnati a svalutare il prodotto. Quegli stessi ambienti costruivano intorno ai fotoromanzi un paradigma denigratorio che si riassumeva nella nota espressione “roba da servette”.

Questo scontro si inseriva all’interno di un dibattito ampio che attraversava Europa e Stati Uniti, puntando l’attenzione sui rapporti fra colto e popolare, fra letterario e non letterario, fra funzione educativa e diseducativa dei media. Il nodo cruciale resta quindi – come ha sottolineato di recente Silvana Turzio nel suo libro sulla Metamorfosi delle storie lacrimevoli (Meltemi, 2019) – definire i “criteri di distinzione messi in atto dalle classi al potere” che negavano “ogni valore estetico e morale” alla “cultura altra”, per operare su di essa una sistematica opera di “delegittimazione”. In questa prospettiva i fotoromanzi apparivano solo come abili combinazioni di tecniche prestate dal cinema, dal fumetto e dalla fotografia per produrre trame standardizzate, utili a indottrinare le donne e a mantenerle in una posizione di subalternità sociale.

È possibile proporre molteplici esempi per spiegare questa tendenza. Nella celebre pellicola Lo Sciecco Bianco (1952), Federico Fellini puntò l’attenzione sul personaggio di Wanda, un’accanita lettrice animata dalla speranza di poter incontrare il suo attore fotoromanzesco preferito e salvarsi dal suo noioso destino di moglie borghese del Sud Italia. L’uomo, interpretato da Alberto Sordi, si rivela invece finto e inconsistente come l’industria che lo ha prodotto. La stampa non solo accolse con entusiasmo il film di Fellini dopo l’uscita al Festival di Venezia, ma sottolineò anche la capacità dell’opera di rappresentare una mentalità diffusa fra persone che vivevano un’esistenza “limitata”. Mario Dal Pra scrisse sul “Corriere della Sera” che quelle storie avevano bisogno di un “abbandono tipicamente femminile”. Giorgio Capua rincarò la dose sulle pagine della rivista “Hollywood” definendole “il male del secolo”, sottolineando che stavano uccidendo il cinema, oltre a corrompere i comportamenti della popolazione italiana. Il regista Giuseppe Ferrara arrivò a dire che quelle finzioni fotografiche mistificavano il sistema capitalista e le sue promesse di successo, riuscendo in tal modo a rinforzare le logiche patriarcali esistenti.

Pur avendo dei riferimenti eterogenei, le riflessioni di questi critici erano accomunate dal considerare il pubblico come un’entità astrattamente omogenea e ricettiva, incline ad accogliere in maniera integrale i messaggi trasmessi dalle industrie culturali e a farsi indottrinare. Queste diffuse e radicate perplessità, tuttavia, non impedirono al fotoromanzo – che era in origine di chiara matrice italiana – di riscuotere un successo planetario, conquistando dapprima il mercato francese e poi l’intero continente americano, diventando anche un veicolo di integrazione per gli immigrati europei che si riconoscevano come membri di una comunità di lettori. L’evidenza più forte del ruolo giocato dal pubblico era proprio nei rapporti stabiliti dagli editori con gli investitori pubblicitari, impegnati a guardare con interesse sempre maggiore al tempo libero e alla cura personale femminile. I suggerimenti pubblicitari si fecero spazio accanto alla narrazione fotoromanzesca, legandosi a canzoni, pellicole, libri, trasmissioni radiofoniche e televisive. Queste dinamiche assunsero concretezza con il perfezionamento della conoscenza delle lettrici, sviluppato anche grazie a sondaggi commissionati a istituti specializzati. Nell’uso del fotoromanzo – sottolinea Paola Bonifazio – molte donne intravidero anche la possibilità di diventare economicamente indipendenti, coscienti dell’importanza “del loro crescente potere economico per raggiungere una nuova percezione di se stesse e della loro femminilità”.

Queste esperienze sono ancora più significative se si pensa che proprio negli anni Settanta arrivò al culmine il successo della casa editrice Lancio. Quest’ultima riuscì a slegarsi completamente dai prodotti cinematografici e televisivi per creare storie originali e celebrità esclusivamente fotoromanzesche, come Franco Gasparri, Michela Roc e Francesca Rivelli (più tardi affermatasi con lo pseudonimo Ornella Muti). Anche nell’analisi di questo fenomeno, Paola Bonifazio punta la lente di ingrandimento sul pubblico. I lettori si identificavano come membri di una famiglia allargata, all’interno della quale si potevano usare definizioni e metafore comuni. Occupano ancora oggi spazi ben riconoscibili sui social networks, principalmente su Facebook, facendosi carico della sfida della conservazione dei fotoromanzi, sentendosi quasi depositari di un’eredità o di una missione. In loro è ben visibile un meccanismo di appropriazione che aiuta il prodotto a superare il mero aspetto finanziario. In altre parole il fotoromanzo appare come proprietà di chi lo ama, e rivela in tal modo la capacità di attenuare i confini fra “economie capitaliste” ed “economie affettive”, fra “guadagno individuale” e “identificazione collettiva”.

In questo risvolto, si coglie l’aspetto davvero innovativo di queste ricerche. Ben lungi dall’apparire come spettatrici lobotomizzate dai mezzi di comunicazione di massa, le lettrici vengono considerate nella loro capacità di negoziare l’adesione ai modelli proposti. Intrattenersi con un fotoromanzo non significa accettare un messaggio in maniera acritica. Talvolta, l’atto stesso della fruizione racchiude in sé sfumature molto più complesse, come risulta evidente anche nel recente libro della scrittrice campana Elisa Ruotolo, Quel luogo a me proibito (Feltrinelli, 2021). La protagonista di questa avvincente ed elegante narrazione vive la sua infanzia in un’indefinita realtà provinciale del Mezzogiorno fra gli anni Settanta e Ottanta. Cresce in un ambiente familiare tradizionalista, oppressa dal terrore del giudizio sociale e dai vincoli del dovere quotidiano. Pur biasimando l’educazione ricevuta, ella ricorda con empatia l’abitudine della madre di acquistare fotoromanzi e di leggere la rivista “Sogno” per ribellarsi “all’analfabetismo imposto” dal mestiere contadino. In quel semplice gesto c’è l’unica vera “rivolta” che la donna si è concessa nel corso della sua esistenza. Come è accaduto a Maddalena, Enza, Caterina e Lina, del resto.