“Il filo nascosto” di P. T. Anderson / Ciò che mi distrugge mi nutre

Quante volte Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis), il personaggio attorno al quale si dipana la storia di Il filo nascosto (Phantom Thread, 2017), è rappresentato nell’atto di trovarsi a tavola, per far colazione o per cenare? Quando ho riguardato il film ho provato a contarle, e credo che siano quindici. È una ricorrenza così forte da poter funzionare quasi come un leitmotiv, o un filo attraverso il quale si attorciglia l’intera vicenda, fatta di tante situazioni che si ripetono e si infilano l’una nell’altra, formando una sorta di ghirigoro, come quello disegnato dall’immagine in apertura e in chiusura:

A tavola si formano e si definiscono le relazioni fra i tre personaggi principali, che occupano quasi tutto il racconto: anzitutto ci sono gli inseparabili Reynolds e sua sorella Cyril («My old so and so», come la chiama il fratello), che vivono assieme da sempre, secondo lo schema di una fusione morbosa che spesso sfiora i tratti di una folie à deux; e poi c’è Alma, la straniera, l’intrusa: la giovane donna conosciuta in un ristorante e fatta venire a casa, come le tante altre amanti precedenti di Reynolds, a cui la sorella ha dato via via il benservito, ingentilito da un ultimo bellissimo abito.

A tavola ci si dà il buongiorno, ci si scruta in silenzio, ci si odia, ci si ascolta, si possono prendere commissioni importanti, si prova a protestare. Tutto questo però, avviene secondo il massimo controllo e decoro: siamo negli anni Cinquanta, in Inghilterra, alla mensa di uno dei sarti più importanti e più ammirati del Regno. Carte da parati (ovunque), argenterie, raffinate tovaglie e busti eretti compongono un progetto di simbiosi tra arte e vita, sotto il segno dell’eleganza, che funziona in maniera assoluta, quasi come un culto. I passaggi in cui appare Reynolds, all’inizio del film, mentre si fa la barba, si pettina, si veste, si infila le calze fucsia cardinalizie (sono realizzate da un’antica sartoria romana che rifornisce anche l’alto clero), comunicano il senso dei preparativi di una liturgia.

Mentre la sorella, al piano di sotto, apre i tendaggi della casa come se desse avvio a una rappresentazione teatrale – ma le scene d’attacco, in interno, introducono subito anche uno dei motivi più forti del cinema di Anderson: il racconto di un’anima in pena, per così dire, fatta agire senza introspezioni, ma attraverso spazi chiusi, avvolti in sé stessi e claustrofobici.

A tavola, si diceva, si fa colazione, si fa cena. Soprattutto, a tavola, come sembra dirci Il filo nascosto, si decide e si vede in cosa abbiamo fede quando amiamo qualcuno. Fino a che punto, cioè, siamo disposti a riconoscergli, o a riconoscerle, il suo potere su di noi: di parola, di sguardo, di azione, di spazio.

Il filo nascosto è un’opera ricca di mise en abyme: un effetto visivo e simbolico che può alludere anche al modo in cui l’arte, in certi momenti, si mette a parlarci di sé stessa, di come è fatta, dei suoi significati. Se in generale il motivo della tessitura è una delle immagini più classiche per rimandare al destino umano (filato, secondo la mitologia, dalle tre Parche), nonché al modo in cui il linguaggio artistico può ricucire il filo della vita in una storia, nel film di Anderson, ambientato nel mondo dell'alta sartoria, la metafora si fa letterale, e diventa doppiamente eloquente. Per esempio nel passaggio a cui appartiene questa immagine:

Un ditale da cucito è riempito con una polvere di funghi tossici tritati. Una scena cruciale: è il momento in cui Alma sta per avvelenare Reynolds. L’immagine non mostra soltanto qualcosa che accade in quel preciso momento, ma rivela qualcosa che esiste da un tempo indefinito. Allude cioè a una delle metafore forti del film: quella della sartoria come forma di massima espressione di un io “abitato” da un alto ideale di sé; ma che, proprio a causa di questa autoesaltazione, può trasformarsi in una forma di avvelenamento e di autodistruzione, o di mistica trafittura (come suggeriscono tutti quegli spilli).

Come un oggetto prezioso viene nascosto nella fodera di un cappotto, così ogni immagine del film ne contiene un’altra, secondo un gioco continuo di zoomate su singoli dettagli, di composizioni speculari, e perfino di sdoppiamenti di livelli narrativi: quello fissato dalla prima scena, in cui appare, illuminata dai riflessi intermittenti di un fuoco da camino, una donna che narra; e quello delle azioni da lei rammemorate. Ogni dettaglio, ogni storia, ogni figura, sono accompagnate dalla presenza di uno specchio, da un quadro, da un altro sguardo che ci restituisce l’immagine e un suo doppio, sotto forma di un riflesso o di un ritratto, moltiplicando la sensazione di scivolare dentro un mondo abitato da fantasmi. Guardate, per esempio, come si incontrano, per la prima volta, Alma e Cyril. Al primo appuntamento, dopo aver cenato fuori, Richard porta la sua nuova ragazza a casa, nel maniero di campagna dove abitava la madre – la sua presenza aleggia nelle foto in cornice, e nel racconto di un suo abito da sposa che si è perduto. Dopo aver conversato, parlando anche delle angosce che possono creare le aspettative degli altri, Reynolds, quasi sentisse il bisogno di compiere un rito, chiede a Alma di accompagnarlo nel laboratorio di famiglia, al piano di sopra, per indossare un abito bianco che sta preparando. Mentre la giovane è in posa, dei passi che stanno salendo per le scale annunciano l’arrivo di qualcuno. È Cyril.

La donna emerge, dalla penombra, in compagnia di un simulacro: il ritratto di lei da ragazzina (un quadro analogo del giovane Reynolds si trova nella camera della casa a Londra). Controcampo: adesso è Alma che appare a Cyril, per la prima volta, in compagnia del suo riflesso, nello specchio di prova, mentre l’uomo, significativamente, è messo di spalle.

«Pur se noi serbassimo il silenzio, |e non pronunziassimo una parola, |le nostre vesti e i nostri corpi |ti diranno la vita che abbiamo condotto» dice Volumnia in Coriolano. L’eroe di Il filo nascosto agisce in uno scenario spettrale e misteriosamente tragico che può perfino far ripensare a certe atmosfere assolute del teatro shakespeariano. Così come può ricordare, superficialmente, l’inquietudine molto più schematica del protagonista di Falbalas, dal quale Anderson riprende soprattutto le scene ambientate nella sartoria.

Falbalas, Jacques Becker (1945).

Un sarto, divertentissimo, è stato interpretato da Harold Lloyd nel muto Tutte e nessuna (Girl Shy, 1924); e anche da Geoffrey Rush in Il sarto di Panama (2001), dal romanzo omonimo di Le Carré. Mai, però, si era incontrato un sarto così perturbante. Anzi, la figura cui più assomiglia Woodcock, almeno come potere enigmatico di attrazione, la si può incontrare alla National Gallery piuttosto che al cinema.

Giovan Battista Moroni, Il sarto (1570).

Suggestioni a parte, le opere con cui dialoga maggiormente il film di Anderson sono, come già è stato notato, quelle di Hitchcock (di cui Reynolds fa risuonare persino il cognome: Woodcock). In particolare di Rebecca (1940), di cui si rievocano somiglianze fisiche (tra Joan Fontaine e Vicky Krieps), e diversi elementi della trama. In entrambi i film, per esempio, c’è una giovane donna molto goffa (le cade tutto), sola al mondo, che fa la cameriera, che viene prelevata e portata in una ricca e gotica dimora dove abita un’altra donna e incombe un ideale femminile spettrale e schiacciante che torna nelle cifre ricamate ovunque (come le etichette de Il filo nascosto). Ambedue le storie raccontano la vicenda di una donna sulle prime intimidita e infantilizzata, ma che poi recupera la propria centralità.

Soprattutto, Anderson recupera, da Rebecca come da altri film hitchcockiani, la suspense creata attraverso gli oggetti e le inquadrature, il sentimento di un mondo guardato dalla distanza allarmata di un incantamento:

Norman Bates (Anthony Perkins), Psyco, Alfred Hitchcock (1960).

Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis), Il filo nascosto, P. T. Anderson (2017).

Proprio quest’ultimo accostamento, però, può metterci sulla strada di quello che sembra agire come il centro di gravità più vero e più forte di Il filo nascosto, e che si realizza attraverso due motivi gemelli. Da una parte, infatti, Anderson mette in scena, rappresentandolo e cesellandolo attraverso l’immaginario della sartoria, il legame morboso e fantasmatico (in senso sia visivo sia temporale) tra Reynolds e la madre: che appare e scompare, come filo nascosto, come “phantom thread”, per tutto il film. Al tempo stesso, e specularmente, il film è il racconto straordinario del modo in cui Alma, che in un certo senso è il personaggio più complesso della storia, entra in relazione con questo sistema; del modo in cui agisce e reagisce a questa situazione, con una serie di atti e di scelte che, in un certo senso, fanno di lei la vera protagonista: colei che, come si chiarirà sempre di più, dà vita, attraverso il suo racconto, alla figura stessa fantasmatica di Reynolds.

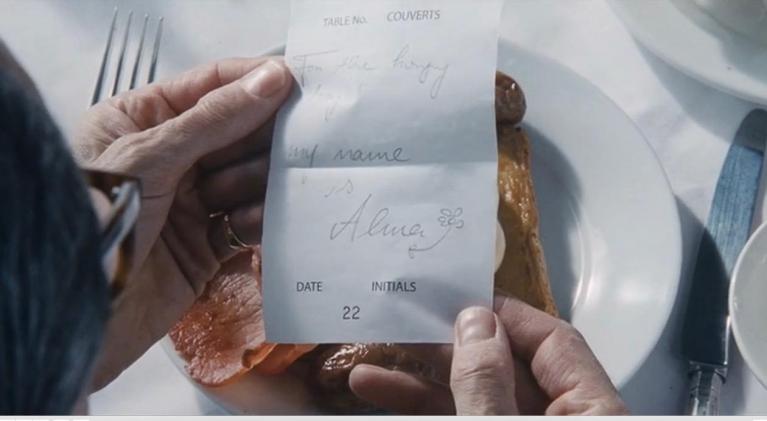

Il punto è che Alma ha un nome parlante, è vero, ma probabilmente si chiama così non solo perché ha il medesimo nome della moglie di Hitchcock, ma, soprattutto, perché “Alma”, secondo l’etimologia, è “colei che nutre” (da cui anche “Alma Mater”). E in effetti il personaggio entra in scena precisamente con questa funzione: come cameriera del ristorante dove il suo futuro marito mangerà in una maniera spropositata, tant’è vero che il primo epiteto che gli sarà rivolto, nel biglietto gemello delle tante iscrizioni fantasma della sartoria, è quello di “hungry boy”.

Questa è la ragione di tutte quelle scene a tavola. «You make me extremely hungry», commenta lui quando, fuori a cena, Alma indosserà il primo abito della sartoria; non è una fame soltanto fisica, ma simbolica: come nelle parole pronunciate da Reynolds in conclusione del film, quando la macchina da presa ce lo svelerà, finalmente, appoggiato sul grembo di Alma, regredito e felice come un bambino, mentre dice «I’m getting hungry».

Ecco il tema dell’avvelenamento come apprendistato, di entrambi gli amanti, alla presa di potere e di controllo di Alma, tanto su Reynolds che sulla sorella (era Cyril, inizialmente, a ordinare i piatti al ristorante, chiamando il fratello «il mio piccolo carnivoro»), attraverso l’azione del nutrimento.

Lo scatto di Alma è la capacità di capire che per attirare l’attenzione di Reynolds non basta condividere il culto perverso degli abiti, come nella scena in cui mette in salvo il vestito firmato “Woodcock” dal comportamento sregolato di Barbara Rose – è il punto in cui il sarto, finalmente, bacia la ragazza con passione. Non basta essere complice: deve conquistare un potere assoluto («Let me drive»), superiore a quello di una nobile (come la donna a cui Reynolds sta preparando l’abito matrimoniale). In una parola: totalizzante come quello di una madre innalzata a essere mitico. Dunque dovrà essere soltanto lei a nutrirlo e a curarlo. È per questo che, dopo la prima cena in cui Reynolds si era ribellato a mangiare asparagi con il burro, Alma passa alla mossa successiva, quasi necessaria, di avvelenarlo: per esercitare il potere di guarirlo.

Da corpo estraneo pronto a essere espulso, come tutte le altre donne sin qui sfilate dalla casa, questo mandato assoluto conquistato dalla giovane la trasforma in nuova madre e signora. Tant’è vero che, durante la convalescenza, quando ormai Alma ha spodestato Cyril estromettendola anche dal diritto di passaggio dalla camera, lo sguardo di Reynolds mette accanto, in una proiezione fantasmatica, Alma e la madre, che appare come nel ritratto: vestita da sposa, sorridente, pacificata:

Lo spostamento è avvenuto: ce lo racconta la scena successiva, quando Reynolds, convalescente, scende al piano di sotto, dove Alma dorme, su un sofà, facendo la veglia all’abito da sposa miracolosamente riparato e completato. È lì che Reynolds, ormai dominato, le chiede, in una progressione parossistica («ti amo, non posso vivere senza di te») di sposarla. Alma esita, non risponde. È una specie di rito assecondato dalla macchina da presa, che intanto sta stringendo il campo. Perché Alma sarà pronta a accettare di sposare Reynolds soltanto quando l’abito da sposa, ovvero la proiezione fantasmatica della madre, non farà più parte del quadro, e sarà estromesso, nel fuori campo, anche l’ultimo angolo del vestito:

È una danza di potere per immobilizzarsi reciprocamente, quella che Reynolds e Alma si sono cuciti addosso. Come la voce di Alma, è un sussurro che dura per sempre, in un tempo fuori dal tempo. È un delirio di fusione simbiotica che ci inebria, da quanto è portato fino ai punti estremi in cui amore e odio si abbracciano. Un po’ come nella seconda strofa della poesia di Baudelaire La morte degli amanti: Nos deux coeurs seront deux vastes flambeaux, |Qui réfléchiront leurs doubles lumières | Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux («I nostri due cuori saranno due grandi torce | che rifletteranno i loro duplici splendori |nelle due nostre anime, questi specchi gemelli).