Le isole fantastiche di Ernesto Franco

Il vescovo francese Pierre Daniel Huet, acerrimo nemico di Descartes, volendo nobilitare il genere letterario più in voga nel suo tempo, ossia il romanzo d’avventure eroiche e amorose, che eccitava la fantasia di lettrici e lettori nel secolo di Luigi XIV, affermò che gli esseri umani sono spinti da un impulso irresistibile a superare i limiti fisici a cui la vita li costringe per cercare appagamento “negli spazi immaginari”. Egli giudicava tale propensione nient’affatto perniciosa, anzi, essa forniva, secondo lui, un’ottima occasione per tenere desto il bisogno di conoscere cose nuove. D’altra parte, come è ben noto, l’incrocio tra geografia e immaginazione è uno dei costituenti primari delle letterature di tutti i tempi e l’avventura ha nel mare il suo spazio d’elezione.

Avventure per mare, immaginazione e mondi fantastici sono gli ingredienti di cui si serve con consumata abilità Ernesto Franco. Ed è noto il fascino che esercitano su di lui quelle entità geografiche, piccole o grandi che siano, che dal mare affiorano, le isole. Fu sorprendente il suo romanzo d’esordio di ispirazione calviniana, Isolario, in cui la narrazione si arricchiva di un suo rovescio metaletterario attraverso un gioco riuscito di piani metaforici.

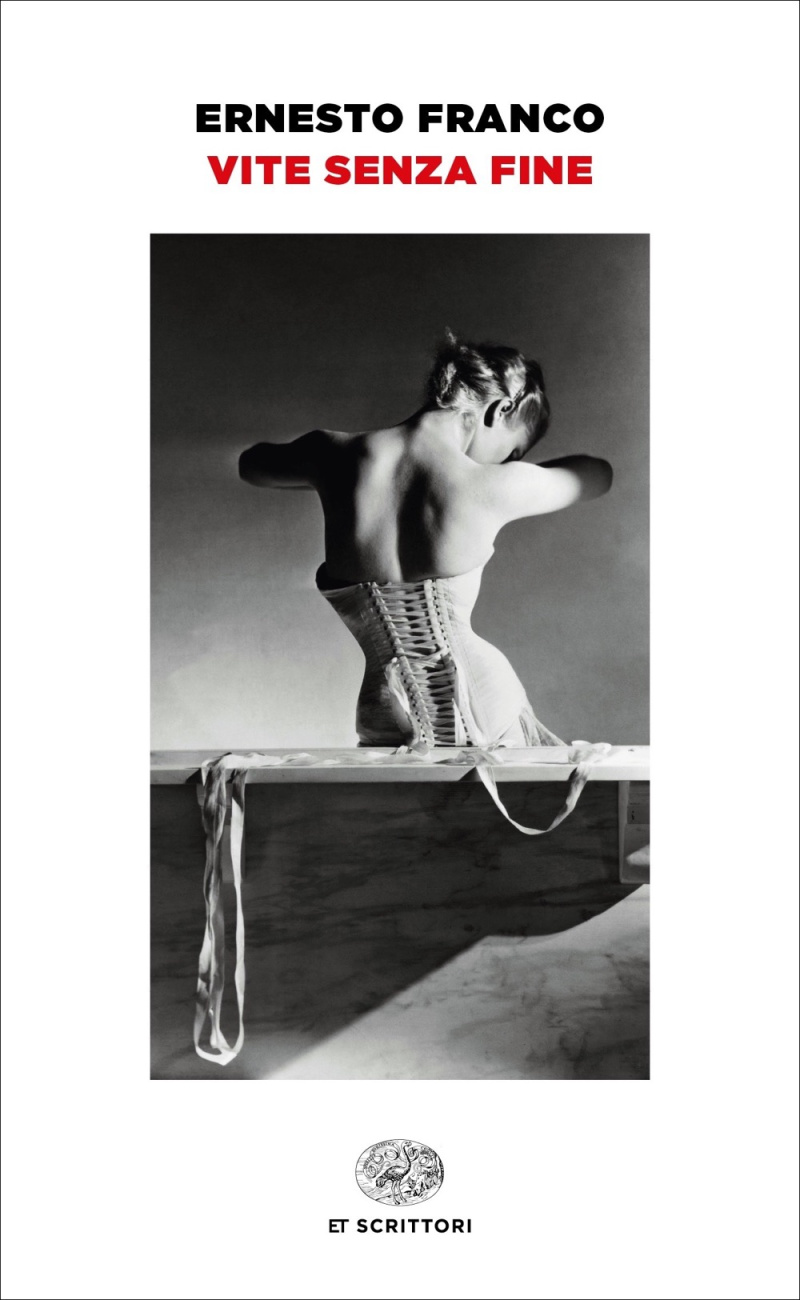

Una navigazione transatlantica era all’origine del suo secondo romanzo, Vite senza fine, dove si narrava l’avventura imprenditoriale di un mago delle viti e dei bulloni animato dalla felicità metafisica della connessione universale.

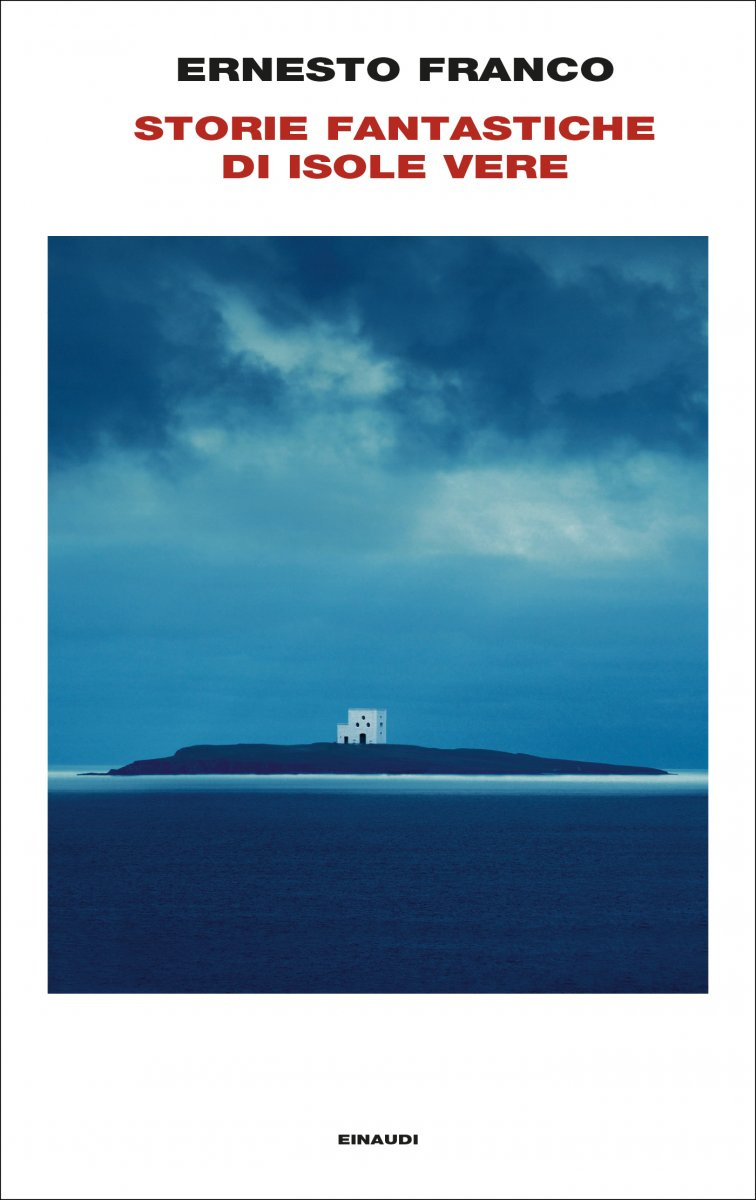

Ed è nuovamente il mare a fare da cornice alla narrazione in forma dialogica di Storie fantastiche di isole vere. Il nuovo romanzo nasce con un titolo ostentatamente fiabesco, ma di edulcorato non ha proprio nulla, semmai lo caratterizza una levitas e un’ironia, attraversata da una sottile malinconia.

Come nei precedenti libri di Franco anche qui è di scena il gioco letterario, la costruzione di un plot che non è semplicemente narrativo ma che assomiglia a un montaggio cinematografico fatto di immagini che sono parole e di parole che si fanno immagini, talora immagini di se stesse.

La costruzione funziona e i molti tasselli si compongono in una figura complessiva in cui si compendia icasticamente un senso che trascende la contingenza per diventare metafisico.

Ma iniziamo dalla materia prima con cui è costruito il libro: le isole. E dalla voce che le racconta, ossia il personaggio a cui l’io narrante si rivolge, il ‘Pilota’.

Nei grandi porti commerciali il Pilota è colui che conduce le navi agli ormeggi posizionandole negli spazi loro assegnati.

Nel libro di Franco il Pilota assolve la sua funzione di guida accompagnando, attraverso il racconto, il suo interlocutore nelle diverse isole di cui ha fatto esperienza o ha avuto notizia nel corso della sua vita di marinaio. Sono complessivamente venti: isole del Mediterraneo, del Mare del Nord, dei mari del Sud, alcune notissime come Malta, Rodi, Cipro e Creta, altre avvolte nel mistero della natura come l’Isola Ferdinandea affiorata nel 1831 dopo un’eruzione vulcanica e poi inabissatasi nel mare l’anno successivo, oppure un’isola sconosciuta ai più che è uno scoglio non lontano da Malta, Fifla, disabitato, totalmente inospitale, usato dagli inglesi per esercitazioni militari. E non manca Atlantide, l’isola che non c’è, ma che è talmente presente nell’immaginario da essere più reale di un’isola vera.

“Atlantide è più di un’isola. È un miraggio che ritorna – a fiammate, a lampi, a ondate – nella storia dell’Occidente, quel sentire che in parte siamo e che non finiamo mai di definire”.

E poiché l’incredulità chiede di essere smentita, l’io narrante si rivolge al Pilota che prontamente lo appaga:

“Ma Atlantide non è mai esistita, non è un’isola vera – dico al Pilota, – è un mito…”

“E i miti, secondo lei, non esistono? Atlantide è più di un’isola, le dico, forse traffica male con la realtà, ma non con la verità.”

Qui memoria e narrazione danno vita a un dialogo quasi socratico e platonica sembra davvero in taluni casi l’ispirazione complessiva di questo variegato tessuto dialogico-narrativo.

Infatti il formidabile motore di storie, il Pilota, è una figura singolare di narratore, a tratti assomiglia a un aedo portatore di una saggezza omerica a cui l’interlocutore si affida sospendendo la sua incredulità. Ma è anche una ricca risorsa di informazioni storiche, di pratiche rituali, di simbologie che appartengono a un passato remoto di cui esistono tracce sbiadite o presenze improvvise, inquietanti che si presentano allo spettatore attuale come misteriose reminiscenze.

Il fascino del libro è nelle storie narrate da questo marinaio genovese, talvolta ai limiti del credibile, spesso paradossali ma sempre suffragate da esperienze storiche da cui traspare in filigrana la dimensione eternamente tragicomica dell’esistenza umana fatta di ascese e rapidi declini.

Emblematica la vicenda che ha per protagonista Henri Christophe, un nero giunto ad Haiti come schiavo, che riuscì ad emanciparsi e a conquistare il potere sulla parte settentrionale dell’isola autoproclamandosi re. Nella sua veste regale dispensò titoli nobiliari ad amici e parenti – da qui nasce l’espressione di ‘nobiltà haitiana’ per indicare una nobiltà effimera. Ed effimero fu il suo potere regale, che si scontrò con l’avidità dei suoi beneficiati per poi soccombere all’ ennesimo colpo di mano.

“Nel 1820, semiparalizzato, inseguito da generali traditori e da fedelissimi incubi, chiede di essere lavato, di venire vestito con l’uniforme militare e di venir fatto sedere sulla sua sedia preferita. Ringrazia, manda via tutti e la fa finita con una pallottola d’argento”.

Ed è proprio la pallottola d’argento a restituirgli, più che il suicidio, la sua patetica grandezza.

Nelle pieghe della narrazione serpeggia un’inquietudine, una specie di spaesamento che lascia il segno sull’io narrante. È dovuta alla collisione sotto traccia di due logiche culturali opposte: quella moderna, dominata dalla razionalità strumentale per cui ogni gesto assolve a una funzione, e quella di un mondo che ha fede nei miti, nelle narrazioni anziché nelle spiegazioni.

Le isole del libro hanno la peculiarità di rendere manifesto nel modo più evidente il dissidio tra un passato mitico e la modernità, tra la gratuità del gesto nel mondo di ieri e la fredda razionalità in quello di oggi.

Ogni isola rivela nel racconto del Pilota una peculiarità, che ha origine spesso nella notte dei tempi, oppure che è legata a circostanze storiche precise ancorché remote. Ma sia il tempo dell’origine sia quello della storia sono sottoposti in questa sequenza di racconti a una trasfigurazione mitica di cui restano come segni visibili le rovine. Quelle rovine che per Sebald erano la testimonianza di una ‘storia naturale della distruzione’ all’indomani dei due conflitti mondiali del Novecento. Narrare le rovine perpetua la memoria di ciò che è stato e, nello stesso tempo, ne decreta la fine.

Eppure nel libro di Franco non c’è mai l’esibizione tragica della storia, aleggia invece un senso comico da comédie humaine e la tragedia si stempera nel paradosso, nell’iperbole, nel ‘meraviglioso’, come un tempo le poetiche definivano l’inatteso.

Inatteso è l’arrivo di Ulisse a Lesbo dove regnava Filomeníde “il quale aveva la poco ospitale abitudine di obbligare chiunque sbarcasse sull’isola a battersi con lui. Se si perdeva si veniva uccisi”. Sarà invece Ulisse a uccidere Filomeníde e per Omero il re di Lesbo si consegnerà alla memoria dei posteri come colui che viene ucciso e non come l’uccisore. Un paradosso come molti che si incontrano in questo libro. Perciò il Pilota ricorda al suo interlocutore “che il destino di Filomeníde fu quello di non arrivare a capire che non si può possedere ciò che dura più a lungo di noi”. “Il Pilota ridacchia – osserva l’io narrante – e poi sussurra come in una litania: «Un regno, una città, un nome, uno scoglio, una casa, una pietra, un tondino di ferro, un pezzo di plastica, un quadro, un chiodo…»”

Sembra un passo tratto dal Qohelet e in effetti il sostrato mitico che si espande lungo le narrazioni delle venti isole ha il sapore della vanitas.

L’attribuzione di importanza ai progetti di senso, alla volontà di potenza, alla conquista del potere è votata al fallimento. La nostra forza attiva, il nostro fare senza limiti, il nostro stesso Io sono tutte maschere del disinganno che puntuale arriva quando la nostra ora è suonata.

A leggere queste storie sospese tra finzione e verità ci si diverte, si ride spesso e ci si chiede quale sia il senso della vita quando si osserva la gigantografia dei suoi paradossi.