L’ampia produzione in un Meridiano / Nicola Chiaromonte, chi era? Chi è?

Nicola Chiaromonte, chi era? Chi è?

Leggendo il corposo Meridiano che gli è stato recentemente (novembre 2021) dedicato – a cura di Raffaele Manica, autore anche del saggio introduttivo, appassionato e assai avvincente – si possono tentare varie risposte.

Nicola Chiaromonte è stato un vero antifascista, esule e combattente nella Guerra di Spagna; è stato un pensatore, un filosofo, un letterato, un critico teatrale; è stato soprattutto uno spirito libero e un osservatore mai banale delle cose d'Italia, e non solo, visto che ha soggiornato diverso tempo all'estero, in Francia e negli Stati Uniti, per esempio.

Ha fondato e diretto per anni la rivista “Tempo presente” (1956-1968); le sue cronache teatrali sono apparse sulle colonne del “Mondo” e poi, da ultimo, sull'“Espresso”, fino al gennaio 1972, quando è morto, a Roma, all'età di sessantasei anni.

Quest'uomo, amico di Alberto Moravia, di Albert Camus, di Mary McCarthy, che compare in romanzi di Natalia Ginzburg e Saul Bellow col suo nome e cognome, in un romanzo di Malraux sotto pseudonimo, quest'uomo, circonfuso di un alone di leggenda, rimane però, e non solo per il grande pubblico, uno sconosciuto.

Come ebbe a scrivere un altro suo grande e famoso amico, Czesław Miłosz, egli è “grande ma non celebre”. Perché? Forse per via del carattere dissipatorio e dispersivo della sua produzione: non si curò mai di riunire i suoi scritti: solo tre opere comparvero alla luce, lui vivo: una raccolta di critiche teatrali, La situazione drammatica (1960), un volume originato da un ciclo di conferenze, Credere e non credere (1971) e l'opuscolo Il tempo della malafede (1953); manca tuttora una schedatura anche solo parziale dei suoi testi, affidati a numerose testate come sono.

Forse perché era recisamente e pervicacemente anticomunista. Sì: anticomunista e non, foglia di fico invocata da taluni, antistalinista. Forse perché teneva in modo assoluto alla propria indipendenza: l'unico partito politico a cui s'iscrisse fu, nel febbraio del 1956, il Partito Radicale. Forse per altri motivi ancora, appartenenti alla sfera dell'imponderabile o, come avrebbe detto lui – grecista nell'anima, che amava iniziare la sua giornata leggendo in originale Platone o Sofocle e Euripide – alla Tyche.

È stata la moglie, Miriam Rosenthal, a operare una ricognizione dell'opera del marito e a pubblicarla, sistemata in più volumi, a partire dal 1976. Questo Meridiano è dunque un “Chiaromonte secondo Miriam”.

Manica scrive che ogni lettore può scegliersi il percorso che più gli aggrada, all'interno di queste dense 1750 pagine. Sono, avverte sempre il curatore, pagine degne della più alta tradizione saggistica italiana, e fa i nomi di Contini, Longhi, Solmi e Debenedetti, senza trascurare altri paragoni, con Andrea Caffi, il maestro di Chiaromonte stesso, e Salvemini, un'altra figura di riferimento del Nostro.

Noi abbiamo scelto di partire dai testi pubblicati in vita. In particolare dal volume Credere e non credere, uscito, come si è detto, l'anno prima della morte e che trae origine da un ciclo di conferenze tenuto nel 1966, le Christian Gauss Lectures, per l'università di Princeton.

Il tema del libro è quello del rapporto tra l'uomo e l'evento, tra ciò che egli crede e ciò che gli accade, ossia la questione della Storia. Molto significativa, per chiarire il senso dell'opera, è la citazione del titolo che Chiaromonte ha dato all'edizione inglese, uscita un anno prima di quella italiana: The Paradox of History. Infatti percorre tutto il testo una polemica continua contro un bersaglio che ha occupato (o ossessionato) Chiaromonte per tutta la vita: lo storicismo volgare, quello che discende da Hegel e da Marx e dai loro epigoni banalizzatori.

Ma, prima di vedere nel dettaglio come il Nostro affronti il tema, va considerato il metodo: Chiaromonte non si misura qui con volumi di storia o metodo storiografico, né con opere di filosofi, bensì con romanzi, perché ritiene che è soltanto attraverso la finzione e l'immaginario che è possibile apprendere qualcosa sull'esperienza autentica dell'individuo. Solo basandosi su quella specie particolare di verità storica che è la finzione romanzesca, otto-novecentesca, si può indagare il rapporto uomo-storia, in opposizione alle versioni ufficiali, alle idee preconcette e alle convenzioni regnanti.

E questo è un principio che si ritrova espresso in vari altri passi del presente Meridiano. Per esempio nel capitale saggio sul teatro politico del 1968, dove è detto (p.1481) che “non è possibile rendere il significato vero di un fatto se non si arriva a immaginarlo. I Persiani di Eschilo, le commedie di Aristofane, i drammi storici di Shakespeare, le commedie di Shaw” sono lì a testimoniarlo. Oppure nei preziosi taccuini (1955-1971) editi nel 1995 col titolo Cosa rimane, dove si può leggere (p. 617) che “senza l'immagine, la favola, insomma il sogno la realtà non è nulla”; e questo, al solito, è un portato della civiltà greca, che ha letteralmente inventato la Bellezza, proprio perché ha “rivelato il vero nell'irreale” (pp.471-72).

Noi qui non ripercorreremo con ordine l'analisi dei cinque romanzi di Stendhal, Tolstoj, Martin du Gard, Malraux, Pasternak chiamati in causa in Credere e non credere. Ci basta far riferimento a un punto (p.832) che pare contenere, en raccourci, il senso di tutta l'opera. Citiamo per esteso, anche per dare l'idea di questa prosa chiaromontiana, non pirotecnica come quella di Contini o del primo Longhi, ma non meno efficace, pur nella sua precisa sobrietà:

“Nel descrivere Fabrizio che vaga per i campi alla ricerca della battaglia di Waterloo senza riuscire a trovarla, Stendhal diede forma a una delle grandi intuizioni dei tempi moderni. Era un lampo di pura meraviglia dinanzi al paradosso della storia vissuta. Quell'immagine racchiude un mito il cui senso pregnante nessuna filosofia della storia, nessun Hegel e nessun Marx riusciranno a obliterare. Lo si ritrova approfondito nei momenti epici di Guerra e pace, nel principe Andrea ferito sul campo di Austerlitz, in Pierre Bezuchov prigioniero, nell'arrivo del principe Bagration fra le truppe ad Austerlitz. Ci dice che la storia è un miraggio, che agli occhi di un individuo coinvolto in un evento collettivo l'evento stesso, invece di prender forma, si dissolve e sparisce. Al suo posto appare qualcosa d'altro: l'ironia del particolare che revoca in dubbio ogni significato globale e grandioso, il Potere incommensurabile che sovrasta il mondo delle azioni umane. Allora, la più umile e consueta delle realtà quotidiane sembrerà infinitamente più importante della gloria di Napoleone”.

Questo passo che ricapitola la tesi generale del libro è compreso nel capitolo su Malraux, Malraux e il demone dell'azione, dove, assai significativamente, si dice che gli eroi dello scrittore francese agiscono, quando agiscono, semplicemente perché sono affascinati non dalla razionalità, ma dall'assurdità della Storia. Tutto è aleatorio e imprevedibile: il prorompere degli eventi, l'urto delle forze. L'azione stessa diviene una sorta di allucinazione febbrile.

Una concezione di questo tipo rappresenta l'esatto contrario di quello che Chiaromonte, nell'opuscolo Il tempo della malafede (p.244) definisce come “l'ideale estremo della razionalità militante”, ossia “la coincidenza esatta con la regola... quella sincronizzazione precisa con la Storia in atto”.

Non c'è razionalità nella Storia, dice Chiaromonte; essa è piuttosto il regno di ciò che i Greci chiamavano to théion e che solo approssimativamente si può tradurre con il divino, mentre ciò che esprime è, più persuasivamente, tutto quello ch'è imperscrutabile, invisibile, impenetrabile, innominabile o, ancora secondo i Greci, indicibile: àrreton (da vedere in tal senso le pp.768, 1064, 1147 e 1691 del volume).

Questa è per lui la realtà delle cose, espressa al meglio dalle opere di finzione, e non le magnifiche sorti e progressive, magnificate da chi tutto giustifica in nome di una speciosamente luminosa meta finale (che si rivelerà poi di fatto irraggiungibile).

Chiaromonte non si stanca di sottolineare, sia in Credere e non credere, sia in altri scritti, quelli politici e civili ad esempio, i paradossi in cui incorre fatalmente chi ignora e vuole ignorare l'inafferrabilità dell'Evento (come Carlo Diano rendeva la parola greca Tyche, ricchissima di risonanze).

Il paradosso più grande è quello incarnato dalla “religione progressista”. L'uomo che crede in questa religione ha abbandonato il Dio della fede tradizionale e se ne è fabbricato con le sue mani un altro; dalle esigenze dell'azione efficace si è costruito un Essere Supremo fatto della sostanza stessa degli sforzi umani e tuttavia posto al di sopra di essi come loro giudice supremo. E quest'Essere è in tutto simile al Dio dei teologi, in quanto rende ragione di ogni cosa, tranne del fatto che ogni cosa è quella che è. E questo Dio di fatti, di forze efficaci e di potere, ossia questo Dio dell'ateismo integrale, ebbene esso richiede una fede assoluta, cieca, una “miscredenza fanatica”, altrettanto dogmatica e implacabile quanto la fede delle religioni tradizionali, e forse anche più. Supremo paradosso, carico di conseguenze nefaste, poiché dall’“incarnazione di un Assoluto assolutamente relativo” non può venire mai niente di buono (il gulag per esempio: si veda il Dialogo su Solzhenitsyn [sic] con Gustavo Herling,1970, uno dei saggi di Silenzio e parole, volume uscito nel 1978).

Del pari critico si dimostra Chiaromonte nei confronti di un paradosso, quello tipico della società occidentale massificata che prese corpo nei primi anni Sessanta anche in Italia: una forma mostruosa di egomania, la quale però, a ben vedere, si riduce all'obbedienza coatta e uniforme a una serie di comandi inespressi a cui nessuno o quasi sfugge. Sicché ne conclude che: non c'è norma più tirannica di quella che impone a ognuno di seguire il proprio arbitrio.

Immagine plastica di questa società di egomani seriali è il volto dell'individuo motorizzato, irrigidito nello sforzo, lanciato dritto e protervo a tutta forza innanzi a sé, in un'estasi di tracotanza e disprezzo.

Solo se sublimato dall'arte il paradosso trova le sue ragioni profonde. Massimo esempio in Dante. Nella terzina dell'ultimo canto del Paradiso, che recita: “Così la neve al sol si dissigilla, / così al vento nelle foglie lievi / si perdea la sentenza di Sibilla”, in questa espressione totalmente contraddittoria dove si mescolano assolutezza della luce eterna e mortalità dell'effimero, solo qui la paradossalità estrema è giustificata (p.974, pagine di mirabile critica letteraria esercitata sopra un testo pur ipertrattato e iperanalizzato).

O anche in certe tesi delle commedie di Shaw, magnifica mescolanza di buon senso e paradosso, anzi rivelazione che, di fronte alla pusillanimità dei più, il buon senso non si può manifestare che sotto forma di paradosso, meglio se scandaloso, come nel caso della Professione della signora Warren o nel Maggiore Barbara, commedia contro la guerra incentrata sulla figura di un simpaticissimo e provvidenziale mercante d'armi.

Il teatro, come si può vedere già da questi cenni, per Chiaromonte non ha avuto un legame solo con la sua vita professionale di critico (i pochi che si ricordano di lui tendono a identificarlo spesso con questa sola professione, procedura inesatta per difetto, scrive Manica).

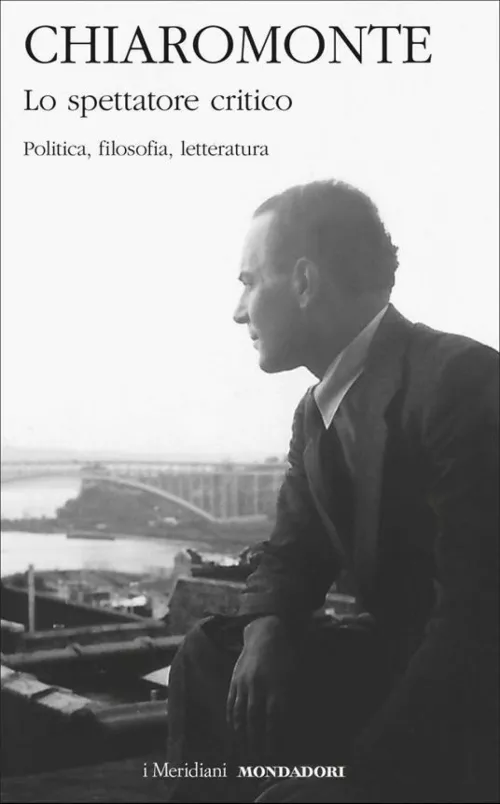

No, il teatro per Chiaromonte è stato qualcosa di molto più importante. Giustamente l'intero volume è stato intitolato Lo spettatore critico, espressione tratta dallo scritto teorico Sguardo al teatro contemporaneo, testo di una conferenza del 1959. In esso Chiaromonte si definisce proprio così, “spettatore critico” e oppone questa autodefinizione a quella di “tecnico”, che invece rifiuta recisamente, in quanto essa implicherebbe una funzione servile. E infatti se si va alla p.262, che è dell'ultimo capitolo del Tempo della malafede, si vede quali connotazioni estremamente negative aveva per lui la parola in questione; lì la parola “tecnico” rimandava alla famigerata locuzione staliniana secondo cui l'artista doveva essere “ingegnere delle anime”, ossia, chiosa Chiaromonte, “tecnico soggetto insieme agli altri agli ordini e alle ordinazioni dello Stato”. Si comprende come egli ne rifugga come dalla peste. Meglio spettatore, critico fin che si vuole, che tecnico.

Cos'è quindi il teatro per Nicola Chiaromonte? Nel saggio Riflessioni su una crisi, scritto nel 1962 a ridosso dei noti fatti cubani dell'ottobre di quell'anno, si possono leggere frasi come queste: “un leader... è costretto a tenersi alla parte... il governante moderno recita a soggetto” (p.341).

Come si vede il teatro è preso a modello per comprendere la vita politica contemporanea. Anche quella dei paesi comunisti: “il dramma finale (o la commedia ultima) dell'ortodossia totalitaria ha luogo nella mente” (p.282), dove il teatro assume quasi una valenza gnoseologica.

Del resto, una frase, tratta da Ibsen, può fungere da principio generale per descrivere la situazione del giorno d'oggi: “una minoranza può talvolta aver ragione, la maggioranza ha sempre torto” (saggio del 1967, p.383).

Non solo: il teatro si rivela autentico paradigma esistenziale, e questo nello splendido scritto dal titolo eracliteo I confini dell'anima del febbraio 1968: “il paradosso finale: vivere è una commedia, o una tragedia, che si recita per gli altri, mai per se stessi” (p.1078, da confrontare anche con l'analoga presa di posizione dei taccuini a p.484).

Il teatro per Chiaromonte non è affatto un'illusione è invece “la sola forma d'arte capace di rappresentare l'esistenza umana nella sua verità corporea di fatto che accade e nella sua realtà ideale di risposta attiva allo stato del mondo, di prova decisiva del valore di un individuo, di giudizio senza appello sulla sua azione” (La situazione drammatica, p.1185).

Alla base sta, come sempre, il modello greco. Nel teatro ciò che prima è stato vissuto, viene contemplato. Ossia: si passa dal dromenon al drama, cioè dall'azione agita di persona all'azione, anch'essa agita, sulla scena, ma astratta dal contesto dell'agire. Egli utilizza qui (e anche altrove, cfr.p.1468 e 1504) una dicotomia introdotta negli studi dalla grecista Jane Harrison.

Analogamente, e sempre a ribadire il valore fondante della grecità classica, quando Chiaromonte parla di Pirandello (che considera “il massimo scrittore contemporaneo” e a cui dedica ben undici testi qui compresi) si esprime in questo modo: “la morale del suo apologo [si tratta di Così è (se vi pare)], dopotutto, è che, nel mondo umano, la verità si prova soffrendola, mentre la verità “obiettiva” non ha alcun senso”. Riflettiamo: la verità si prova soffrendola: è un evidentissimo richiamo a Eschilo, al celeberrimo verso 177 del coro dell'Agamennone: “con il dolore si impara” (pàthei màthos). È come se il detto antico si inverasse nell'esperienza moderna, e viceversa.

Non solo: a definire, sempre Pirandello, autore autenticamente “dionisiaco”, viene usata una splendida formula dell'oscuro poeta Neofrone, “anima disabitata”, psychèn éremon (p.1111), del quale sopravvivono unicamente pochissimi frustoli.

Viceversa parrebbe che Chiaromonte avesse di mira Manganelli (di cui a p.1159 cita, senza nominarlo, la teoria della “letteratura come menzogna”), là dove scrive (taccuini, p.448), e sempre riferendosi a Eschilo, che aver qualcosa da dire significa “aver sofferto qualcosa dalla vita”. Si sa che Manganelli, e proprio in Letteratura come menzogna sosteneva che, per uno scrittore, non c'è niente di peggio che “aver qualcosa da dire”.

Non è solo per il teatro o la letteratura che il mondo greco antico viene chiamato in causa. Un testo decisivo in tal senso per Chiaromonte è stato quello di Simone Weil sull'Iliade. In questo saggio, scritto ne 1939-40 e pubblicato nel 1941 sotto pseudonimo, del poema omerico si dice che “il vero eroe, il vero soggetto, il centro di esso è la forza”. La forza che rende chiunque le sia sottomesso una cosa. Quando la forza si esercita su qualcuno, esso è realmente una cosa, nel senso più letterale del termine, cioè un cadavere.

Simone Weil leggeva l'Iliade sotto il peso nauseabondo e terribile dell'avanzata hitleriana. L'attualità si rifletteva nell'antichità e ne veniva illuminata. Anche Chiaromonte, e prima della Weil, aveva letto, nei parecchi saggi sul fascismo, quell'esperienza in termini di forza bruta; il fascismo non era una teoria, ma un fatto, un fatto bruto, appunto, o brutale. Ecco perché lesse lo scritto della Weil con immensa partecipazione.

Quando Leopardi morì Pietro Giordani dettò un'epigrafe con le parole “da paragonarsi solo con i Greci”. Forse lo stesso andrebbe detto per Nicola Chiaromonte: un intellettuale socratico scomparso cinquant'anni fa, che questo splendido Meridiano (di cui ho cercato di mettere in luce almeno qualche aspetto) fa meritoriamente riscoprire.