Donne e ombre / R-E-S-P-E-C-T, o del machismo nel rock

Sul numero 13 della rivista inglese International Times datato 27 agosto/10 settembre 1970 compariva un articolo a firma Arlene Brown dal titolo Has anyone reading this article met a woman bass player? (fra chi sta leggendo questo articolo c’è qualcuno che ha mai incontrato una bassista donna?). Raccontando di un concerto dei Grateful Dead al quale aveva assistito, la Brown scrive: “sono convinta che la musica rock ha cambiato molte cose, liberato un sacco di energia, messo a disposizione dei giovani un nuovo immaginario, enfatizzato la gioia, il piacere sessuale, la rilassatezza, la follia, dato sfogo all’eccentricità e acceso le persone. Per quanto riguarda la relazione uomo-donna invece, in particolare sul piano dell’emancipazione femminile e dell’immagine che una donna dovrebbe avere di sé stessa, credo che il rock sia assolutamente reazionario. Si impone un cambiamento”.

Anni fa la moglie di Neal Cassady, il Dean Moriarty del romanzo On the Road di Jack Kerouac, scrisse un libro nel quale dettagliava la relazione col protagonista del libro e lo intitolò, con grazia e ironia, Off the Road. Molti dei protagonisti della controcultura americana degli anni ’50 a casa ci stavano il tempo di rifocillarsi, smaltire le sbornie, rimettersi in salute, fare lo zaino, eventualmente mettere incinta la compagna o la moglie, per poi tornarsene a macinare dell’asfalto in cerca di avventure e, nel limite del possibile, uno scorcio di Santità. Delle donne rimaste a casa o delle poetesse beat a nessuno è mai importato granché (oltre al libro di Carolyn Cassady, si consiglia il bel disco What’s up? Femmes poètes de la Beat Generation, pensato da Jean-Marc Montera e prodotto nel 2013 da Radio France). La controcultura rock che sgorgò imperiosa negli anni ’60 era figlia di quella stessa irrequietezza, di quella stessa urgenza di cambiare il mondo, ma anche della stessa incapacità di scrollarsi di dosso un sistema di valori che i giovani maschi infiammati di sdegno, per coerenza, avrebbero quanto meno dovuto avversare, se non proprio combattere.

Non sempre è andata così. Le donne nel rock sono state a lungo considerate delle entità da asservire alle fantasie e al volere del maschio. Potevano essere delle muse da idolatrare, delle fan adoranti, delle groupies sessualmente disposte a tutto, oppure soltanto delle ragazze da circuire, più raramente delle figure dotate di una volontà, libere di agire nel mondo. Dietro la figura dell’eroe ribelle del rock si nasconde sovente un retaggio di stampo patriarcale e fortemente fallocentrico. Sessismo e misoginia nel rock sono all’ordine del giorno. Per molti maschi alfa del rock la rivoluzione sessuale ha rappresentato un comodo lasciapassare non solo per reiterare, ma in molti casi addirittura per rivendicare un machismo che si faceva poi astutamente rientrare sotto il cappello della cattiva condotta.

Under my thumb, uno dei grandi successi dei Rolling Stones datato 1966, recitava così (il testo è di Mick Jagger):

Under my thumb

It’s the squirmin’ dog who’s just had her day

(…)

It’s down to me, yes it is

The way she does just what she’s told

(È sotto il mio controllo

La cagna che non sta nella pelle a fine giornata

Dipende da me, beninteso

Il modo in cui fa ciò che le viene detto di fare).

Sullo stesso disco, Aftermath, compariva anche Stupid Girl:

She’s the sickest thing in this world

Well, look at that stupid girl

Shut up, shut up, shut up, shut up.

(Beh, guarda quella stupida ragazza

È la cosa più malata del mondo

Sta’ zitta, zitta, zitta, zitta).

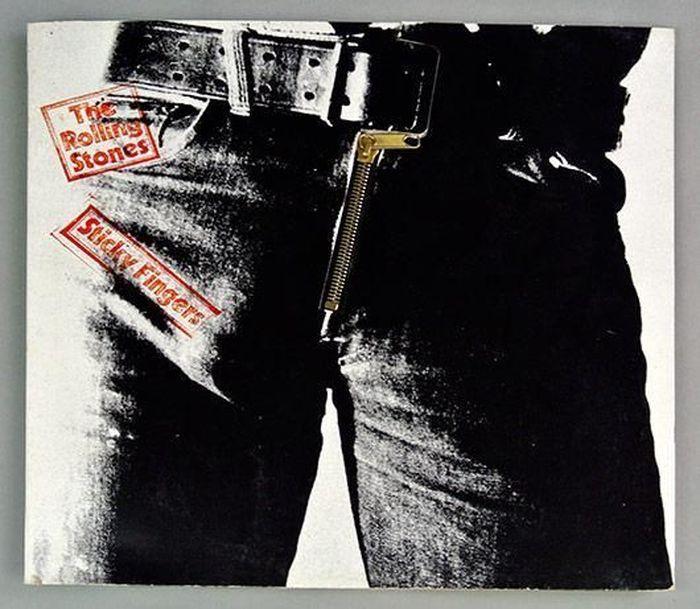

Agli Stones (fra gli altri) il (de)merito di aver ispirato ciò che il sociologo Simon Frith e la scrittrice Angela McRobbie etichettarono come cock rock (il rock cazzuto, o qualcosa del genere), una miscela di aggressività, arroganza e dominio volti a esercitare il controllo emotivo e sessuale sulla donna.

Di segno meno disturbante ma indicativa di come anche gli autori più quotati abbiano sovente faticato a offrire della donna un’immagine che andasse oltre lo stereotipo o la spicciola proiezione maschile, c’è Just like a woman di Bob Dylan (1966), ormai consegnata per l’eternità allo scherno di Woody Allen in una memorabile sequenza di Io e Annie. Nel film Alvy Singer (Woody), disperato per la rottura con Annie Hall (Diane Keaton), prova a rilanciarsi sentimentalmente con una giornalista di Rolling Stone che d’un tratto si mette a declamare dei versi che l’hanno profondamente colpita e di cui Woody si serve per sottolineare lo scarto di stile e di gusto fra i due:

She takes just like a woman

And she makes love just like a woman

Yes, she does

And she aches just like a woman

But she breaks just like a little girl

(Prende proprio come una donna

E fa l’amore proprio come una donna

Sì, davvero

E soffre proprio come una donna

Ma va in crisi proprio come una bambina)

Alvy ascolta in silenzio. Quando poi la ragazza gli chiede se sia riuscito ad assistere al concerto di Dylan, Alvy risponde:

No, il mio procione aveva l’epatite.

La ragazza:

Hai un procione?

Alvy:

Alcuni.

Woody Allen si è formato, fra le altre, sulle canzoni di Richard Rodgers e Lorenz Hart. Quando Hart dà voce a una donna, scrive versi di questo genere:

When he talks he is seeking

Words to get off his chest

Horizontally speaking, he’s at his very best.

Vexed again, perplexed again

Thank God, I can’t be oversexed again.

(da Bewitched, bothered and bewildered, una canzone che Woody avrebbe poi ripescato per Hannah e le sue sorelle, cantata e suonata al pianoforte dagli anziani genitori di Hannah).

(Parlando cerca le parole per

Togliersi un peso dal cuore

Il meglio di sé lo dà in posizione orizzontale.

Di nuovo vessata, di nuovo perplessa

Ma grazie al cielo non può più abusare di me).

Non sorprende che fra Alvy e l’adoratrice di Dylan le cose non siano andate oltre il primo ritornello.

L’anno prima di Just like a woman, nel 1965, Otis Redding, astro nascente della musica soul, stanco del perenne girovagare di città in città a tenere concerti, si sfogò con il suo batterista, Al Jackson, il quale lo rassicurò: credimi, quel che ti serve è solo un po’ di rispetto non appena superi la soglia di casa. Otis Redding fece suo il consiglio e ci scrisse su una canzone, intitolandola semplicemente Respect. La canzone racconta di un tale che torna a casa dopo il lavoro e tutto quanto chiede alla sua donna è solo un po’ di rispetto (ecchecazzo). Due anni dopo, il 14 febbraio del 1967, Aretha Franklin incise a sua volta la canzone, operando però un inatteso cambio di prospettiva: quando torni a casa, facciamo che sei tu a rispettare me. Nel giro di poche settimane la canzone si trasformò in un manifesto per le donne d’America, facendo nel contempo di Aretha un’icona del movimento per i diritti civili. Da canzone machista a inno femminista, da disputa coniugale a rivendicazione di portata collettiva. Fu la versione di Aretha, e non quella di Otis Redding, a sancire non solo il successo della canzone, ma a esplicitare a passo di danza che tutti quanti meritiamo del rispetto, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dalla religione. Tutto questo grazie a una semplice inversione di pronome e allo spelling della parola rispetto, casomai fosse difficile, per l’uomo di casa, afferrare il concetto:

R-E-S-P-E-C-T

Find out what it means to me

(R-I-S-P-E-T-T-O

Scopri quel che significa per me).

E che dire dell’impertinente coro di voci femminili che usa l’espressione gergale sock it to me per lanciare al maschio il guanto di sfida?

Sock it to me, sock it to me, sock it to me…

(Dimostramelo, dammelo… – il rispetto).

La forza e la determinazione del soul di Aretha Franklin funsero da miccia per la comunità nera di metà anni ’60 tanto quanto i sermoni del reverendo King, dando un enorme impulso alle rivendicazioni delle donne e delle minoranze d’America.

Molte cose sono successe da allora. La musica rock ha fatto dei passi avanti, e poi dei passi indietro. Dei passi avanti ancora, e degli altri passi indietro. Continua, in verità, a muoversi su un terreno ambiguo che è fatto insieme di rivendicazione e di prevaricazione, al punto da far sorgere il dubbio che il suo più grande limite (oltre che un suo perverso motivo di fascino) consista precisamente nell’incapacità di scindere i due impulsi – rivendicazione e prevaricazione – e di capire che ogni conquista, se è tale, porta con sé anche delle responsabilità. Di quella responsabilità, in virtù della sua strafottenza e del suo mandato di rottura, il rock ha spesso trovato il modo di infischiarsene.

Pochi mesi fa una musicista islandese, Kristín Anna Valtýsdóttir, già voce dei Múm, ha pubblicato un disco intitolato I must be the devil. La copertina dello stesso si presenta come l’esatta replica della scandalosa copertina inglese di Electric Ladyland che Jimi Hendrix licenziò nel 1968, con però l’harem femminile di Hendrix soppiantato da un harem di maschietti, pure loro messi in posa come mamma li ha fatti. Di ripicca in ripicca: facciamo che adesso sei tu a spogliarti per me.

E a proposito di spogliarelli, e insieme di clamorosi ribaltamenti di fronte, vale forse la pena ricordare la sorte toccata a una canzone come You can leave your hat on, composta da Randy Newman nel 1972. È possibile che i più la ricordino per la scena di strip-tease più famosa degli anni ’80, quella che Kim Basinger tenne a beneficio di Mickey Rourke nel film 9 settimane e ½. Quella sequenza diventò una sorta di paradigma dell’erotismo di fine millennio, e Kim Basinger il sogno proibito di molti uomini, oltre che un modello nei saloni di coiffure di mezzo mondo. L’originale di Randy Newman suonava non solo diverso rispetto alla versione bombastica di Joe Cocker (sorvoliamo pure sulla versione ancor più fracassona che Tom Jones fece seguire di lì a qualche anno), ma era inteso a descrivere qualcosa di diametralmente opposto rispetto a quanto la versione di Cocker diede a intendere ai più. La canzone racconta di un tale che intima a una donna come deve spogliarsi:

Baby take off your coat

Real slow

(Bimba levati il cappotto

Molto lentamente)

E ancora:

Go on over there

Turn on the light

No all the lights

Come back here

Stand on this chair

(Vai laggiù

Spegni la luce

No, tutte le luci

Torna qui

Sali su ‘sta sedia)

E ancora:

Raise your arms up into the air

Now shake 'em

(Alza le braccia al cielo

E adesso muovile)

Fino ad arrivare alla chiusa che richiama la famosa You don’t know what love is, composta da Gene de Paul e Don Raye nei primi anni ‘40, ribaltandone però la prospettiva:

They say that my love is wrong

They don't know what love is

I know what love is

(Dicono che il mio amore sia sbagliato

Ma non sanno cos’è l’amore

Lo so io, cos’è l’amore)

Se non conoscete l’originale di Randy Newman, ascoltatelo. Scoprirete come il suo autore intendeva dovesse essere cantata quella canzone, e perché. Newman la interpreta in una tonalità troppo bassa per il suo registro vocale, ciò che accentua il senso di disagio in chi ascolta. È subito evidente che in quel narratore qualcosa non quadra. Il ritmo strascicato e dimesso della musica serve alla perfezione il tono lascivo dell’interprete. Basterebbero, a segnare l’impianto morale del racconto, le svisate della chitarra slide di Ry Cooder o quel piatto pestato dal batterista a fine strofa per sottolineare la rimozione di un capo d’abbigliamento (un guanto sfilato o una giarrettiera slacciata), né più né meno di come succederebbe in uno squallido locale di strip-tease.

Che l’amore cantato da Randy Newman sia profondamente disturbante oltre che offensivo nei confronti delle donne, non mette dubbio. You can leave your hat on racconta l’erotismo sfibrato e cialtrone del protagonista, e insieme l’oggettivazione della donna. Se il film 9 settimane e ½ voleva, nelle intenzioni, descrivere qualcosa di analogo, l’effetto suscitato dallo spogliarello della Basinger e, soprattutto, la ricezione e l’uso mediatico che ne è stato fatto in seguito, ci suggeriscono l’esatto contrario: la donna è sempre oggetto. Dopo aver ascoltato la versione del suo autore, credo risulterà molto difficile tornare alla versione di Joe Cocker a cuor leggero.

La questione, appare chiaro, è di quelle che non possono essere risolte facilmente. È pure evidente che molto rock, come ben illustrato nel passo di Arlene Brown citato in apertura, accanto ai suoi meriti presenta anche delle ombre. Dal cock rock dei Rolling Stones al sessismo dichiarato di certo metal anni ’80, dal Shut up and swallow (sta’ zitta e ingoia) del gruppo techno/industrial norvegese dei Combichrist al troppo rap misogino o soltanto furbo dei nostri giorni. Da qualche parte, come alcuni si sono sforzati di fare (Aretha Franklin o Randy Newman, ma ce ne sono stati molti altri), sarebbe davvero opportuno cominciare, o ricominciare. Da quel bitch (mignotta, troia, stronza, fate un po’ voi) ad esempio, che continua a figurare come mot d’ordre di molto rap, snocciolato con disinvoltura non appena ci si riferisce a una donna in canzone. Ogni invito a rinunciare alla parola è stato sistematicamente rispedito al mittente invocando le attenuanti più diverse. In un attimo ci si ritrova con l’epiteto di moralista sul groppone o, peggio ancora, con l’accusa di voler limitare la libertà d’espressione. Sarebbe però bene capire di quale libertà si parla, notando quanto meno che fra il bitch messo in canzone anni addietro, diciamo, da un Frank Zappa, e il bitch di molto rap di oggi, c’è una differenza sostanziale. Il bitch di tanti rapper, oltre a suonare come una sempre più sbiadita scimmiottatura dell’insolenza, si offre ormai alla stregua di un brand della trasgressione (Yeux de Bitch o Basic Bitch, ad esempio, occhi da mignotta/troia/stronza e troia essenziale, sono nomi di eyeliner per ragazzine in vendita sugli scaffali dei supermercati, lo stesso vale per la rinomata MAC con la sua palette MAC GIRLS / BASIC BITCH, quanto alla Bitch Slap! Cosmetics – i cosmetici sculaccia la troia – è una linea di bellezza che si sforza di persuadere le ragazzine a, cito, rivelare la mignotta/troia/stronza che è in te – i rossetti, invece, si presentano sotto forma di glande). L’uso che molto rap fa oggi del termine bitch svolge la stessa funzione del baffo di una nota marca di articoli sportivi: non è tanto inteso a provocare o offendere, quanto a certificare e promuovere. L’invito ai rapper affinché smettano di usare quella parola andrebbe quindi rivolto muovendo da un’obiezione diversa: smettete di usarla, quella parola, non per accomodare i moralisti o i censori, ma per tornare a praticare una libertà d’espressione che serva a promuovere delle idee o una visione del mondo, non a vendere un prodotto. Nel rispettare le donne tornereste anche a riappropriarvi di una libertà, la vostra.

Aretha Franklin, Respect