Speciale

Venezia e la sua laguna

Pagine scelte della letteratura italiana del Novecento (e dintorni) sul tema dell’acqua, nelle sue varie forme e manifestazioni, e senza alcuna pretesa di esaustività. Una serie estiva per scoprire e riscoprire il paesaggio, la terra e l'acqua intorno a noi.

“Forse, per capirne qualcosa, bisognerebbe arrivarci come in altri tempi con mezzi di altri tempi, per paludi, canali, erbe, glissando con barche necessariamente furtive, dopo esser passati attraverso la scoperta di uno spazio dove tutte le distinzioni son messe in dubbio e insieme convivono in uno stupefacente caos, rispecchiate e negate a vicenda le une dalle altre. Bisognerebbe, per capirci qualcosa, arrivare a vedere cupole case capanne emerse dal niente dopo che si sia sprofondati con le gambe in sabbie mobili intrise di cielo, in zolle di succhiante forza vegetale, o dopo corse all’impazzata stroncate da una caduta in avanti nell’infinito [...] Oppure, per avvicinarsi ancora di più al precario/eterno che circola in questi paraggi, bisognerebbe prima che con terre ed acque aver contatto con le sotterranee rocce e con il sepolto magma di fuoco che le regge sul suo dorso. Si è sull’angolo di mare Mediterraneo e Adriatico che si sfibra e diventa sempre meno profondo, da queste parti, e che mostra la sua natura di povera pozza ormai addensita di liquami, dove la madreperla più pura si fonde con le iridi equivoche delle deiezioni industriali”.

Così Andrea Zanzotto (Pieve di Soligo, 1921 – 2011), nel ’76, l’anno del Filò e del Casanova di Fellini, coi suoi versi in dialetto. E ancora, sempre magistralmente, sempre su Venezia e la laguna, consustanziale alla città:

“Non dall’aeroplano, sempre goffo, nel suo baccano ruggente e nel suo superconsumo di energie, ma dall’alto di una rassicurante, bonaria mongolfiera, che contemporaneamente fosse presa in enigmatici e rapidissimi vortici da satellite artificiale, converrebbe poi salutare Venezia, i suoi dintorni e gli estuari, in cerchi di orizzonti sempre più larghi. Il misterioso, trafiggente e trafitto scarabeo della città brilla nel mezzo della laguna, nutrito e insieme come sacrificato dentro di essa. Affiorano spunti di barche, ancora soffiate via per canali appena individuabili, indizi di caccia e di pesca pazienti nello stesso modo e nello stesso modo attonite e senza prede se non di incanti: siano meandri di corsi d’acqua, o rettilinee defilature di argini, o i coltivi improbabili del mare, o il taglio al diamante di certe isolette, o la divinazione di topografie scomparse che solo il trascolorare delle erbe contro l’ortogonalità dei tracciati fa entrare appena nell’angolo più incerto della vista. Da sempre più in alto e insieme da vicino si ritorna all’intenso e delicato abbraccio terra-acqua nelle sue centomila figurazioni, all’innesto difficile delle acque dolci nelle salsedini, o anche di ciò che è morbido e salutifero in ciò che, a poca distanza, è ammorbato e chimicizzato. Vivono le grandi barene, dorsi di entità che si lasciano scoprire e ricoprire secondo impalpabili, grandi leggi, appaiono stellate macchie, uccelli, antenne vibratili come di formiche all’incontrarsi”.

La natura dello “scarabeo” che “brilla nel mezzo della laguna” è anfibia, provvisoria e perenne, sensibile come una pianta carnivora, capace di “centomila figurazioni”.

Gli stessi meandri lagunari tornano all’inizio del romanzo La partita, di Alberto Ongaro, (Venezia, 1925 – 2018; sodale del suo concittadino – per parte di madre – Hugo Pratt), ma raggelati e fissi in un sinistro biancore. Di ritorno da Corfù, a bordo della galeazza “Daniele Soranzo”, dopo aver risalito un Adriatico quasi sempre in tempesta, il protagonista del libro, entrando in laguna, nota dapprima uno stormo di gabbiani “più sparuti di quel che ricordavo, spennacchiati e febbrili, come rosi da un oscuro contagio”. Il capitano della galeazza gli spiega che hanno fame, che “stanno morendo di fame”. Poco dopo, la voce narrante continua: “Stavo per abbandonarmi alle congetture meno allegre quando – eravamo ormai entrati nel canale che unisce il mare alla laguna – il mio sguardo intravide lontano un biancore, un lucore di specchio che non potei riconoscere per quello che era e di cui capii soltanto, con una sorta di disorientata sorpresa, che innanzi tutto era qualcosa che non ci sarebbe dovuto essere. [...] Cambiai posizione, salii inutilmente la scala che portava al ponte superiore e infine mi arrampicai su una sartia fino a raggiungere un punto dal quale potevo vedere il fenomeno in tutta la sua ampiezza e riconoscerlo: la laguna stava gelando, banchi di ghiaccio mai visti prima, nemmeno negli inverni più rigidi, sembravano essere saliti dal profondo di quelle acque familiari e ora galleggiavano come spettrali flottiglie. La corrente che veniva dal mare attraverso le bocche di porto e il vento pannonico spingevano i banchi l’uno verso l’altro e, in certi punti, dove l’incontro era già avvenuto, i tratti gelati avevano raggiunto la vastità delle più grandi piazze cittadine. Anche i marinai al lavoro in coperta avevano notato quel che stava accadendo in laguna e ne commentavano la singolarità con grida dettate più dalla stizza che dalla meraviglia, come a dire che ci mancava anche questa dopo tutte le pene sofferte durante il viaggio. Bisognava far presto. Bisognava raggiungere la città prima che la lastra di ghiaccio costringesse la galeazza a fermarsi. [...] Ripeto: non avevo mai visto nulla di simile e la laguna che andava chiudendosi, le abitualmente selvagge piante del Lido ora addomesticate dalla neve, le isole dei frati dei disgraziati dei matti dei contagiosi immote e assediate dal ghiaccio offrivano alla vista uno spettacolo di sconvolgente bellezza. [...] La nave intanto aveva infilato uno dei canali dalle sponde di ghiaccio e si dava da fare per non restare incagliata. Virava a destra e a sinistra mentre marinai incanagliti bestemmianti urlanti tenevano a bada con lunghi remi quelle lastre tombali che si andavano addensando all’intorno. Lontano, qua e là, si vedevano navi e barche da pesca prigioniere del ghiaccio, bragozzi dalle vele abbassate, burchi e burchielli ormai arresi, gli equipaggi al riparo sottocoperta. Ovunque si guardasse la laguna pareva avere l’immobilità delle quinte da teatro o dei dipinti appesi alle pareti dei palazzi [...]”.

Altrettanto poco rassicurante è la visione di una Venezia post-guerra che la bassa marea rivela scarnificata, erosa fin nelle fondamenta, galleggiante sul vuoto: così nel racconto Settesabbie di Paolo Barbaro (Mestrino, 1922 – Venezia, 2014), un testo che per Tiziano Scarpa – altro veneziano – è “uno dei vertici della letteratura italiana del Novecento, uno dei racconti più belli che il secolo abbia espresso”. In questa storia, due giovani ingegneri assunti dal Genio civile per eseguire dei rilievi intorno a un faro della laguna nord – dalle parti di quella che oggi è Cavallino-Treporti – non resistono al richiamo della città, e dall’isola in cui si trovano per lavorare tornano di soppiatto a Venezia, come attratti da un magnete:

“Nell’altro quadrante, a sud-ovest, investito dal sole radente, scoprivamo all’orizzonte – con un gran martello nel cuore – il profilo di Venezia che aspettava. Era proprio Venezia: il sole basso prendeva d’infilata i campanili lontani – quanti –; sottili e puntuti, uscivano qua e là dalla bruma, affioravano da quell’impasto grigio tra acqua e terra. Brevi sagome incerte, appena visibili: ma il sole gli dava corpo, li avvicinava a noi, e noi a loro. Durava poco, l’orizzonte si confondeva con la foschia man mano che si alzava; le distanze ridiventavano nebbia o vapori, Venezia si dissolveva quando stava per farsi più nitida. Una mattina decidemmo di inseguire le dissolvenze: di fare una puntata da quelle parti, finiti certi rilievi tra le pietre. Traversata la laguna nord, ci avvicinammo a Torcello; da lì senza volerlo, come spinti da un motore invisibile, fino a Murano, a un passo da casa. Dietro il verde di San Michele, eccola, improvvisa, ormai a portata di mano, Venezia: ponti, rive, case, campanili – quasi quasi si vedeva anche l’ufficio da qui. Laguna in bassa marea: la città pareva alzarsi su campi di alghe, su striscioni di fango.

Avanti ancora un poco: sulle rive correva una folla compatta che ci sorprendeva, ce ne eravamo dimenticati; sui ponti salivano e scendevano senza posa innumerevoli esseri. E lo straordinario era che entro quelle rive, sotto i piedi della folla che scalpitava, nelle lunghe strisce di pietra rigate di alghe e di fango, si aprivano oscure caverne scavate dall’acqua, baratri immobili di cui nessuno s’accorgeva. Provammo una puntata verso l’Arsenale, per essere più sicuri: dappertutto buchi, anfratti, caverne in rovina. Sopra le rive, visto da lontano, il quadro era splendido come un bel viso, o come era stato una volta [...] un bel viso. Ma tutto era fragile, ora vedevamo, così vicino a rompersi, a sprofondare. Percorso sempre da quel fiume che ci era parsa fino a ieri la vita: ma era come un’alluvione, ora, tra disastro e indifferenza. Un brivido ci percorse la schiena: forse era in arrivo qualche altra guerra, e non ce ne accorgevamo”.

Anche Guido Piovene (Vicenza, 1909 – Londra, 1974), nel suo Viaggio in Italia (1953), scriveva che “non possiamo più pensare Venezia senza lo spazio lagunare e la terraferma. Concepirla diversamente è oramai un artificio, naturale del resto nel popolo veneziano che, simile ai turisti, vede la sua città tra la stazione ferroviaria e i giardini, tra Fondamenta nuove e vecchie. Certo sarebbe duro agli uomini come me rinunciare all’incanto delle lagune spopolate. Ne arrivano quelle barche, cariche di frutta e ortaggi come pietre preziose, che rendono le botteghe dei fruttivendoli le più suggestive del mondo. Ho navigato troppo spesso, per non amarle, su quelle distese più liquide delle acque marine, in cui la luna ed il sole si affondano con un senso di smarrimento. Sono di madreperla nella buona stagione, di un azzurro uniforme e intenso nel tardo autunno, e nell’inverno prendono riflessi bianchi, da regione polare, sotto il sole d’un rosso vivo. Le case, i campanili, gli alberi degli isolotti sembrano nascere dall’acqua, e gli uomini che camminano nelle secche cercando granchi, i gabbiani posati a gruppi, prendono una grandezza sproporzionata. Si costeggiano orti e frutteti a fior d’acqua, con una casa secolare che li sorveglia, spesso unica in tutta l’isola”.

E Giovanni Comisso (Treviso, 1895 – 1969), che della laguna amava soprattutto Chioggia, più antica di Venezia e infine a lei sottomessa: “Dalle prime luci del giorno arrivano le barche dagli orti delle isole, colme di ceste rosse di pomidoro, verdi di sedani, gialle di carote e d peperoni. Splendono le cipolle come conchiglie e come vecchio oro si adombrano nelle barche le patate appena tratte dalla terra ventilata dal mare. Da poppa e da prua di ogni barca uomini e ragazzi si snodano nel vogare e le loro voci fremono come le acque mosse dai remi. Altre barche portano le rosee pesche, le prugne bluastre e velate, le fragole come corallo, le ciliegie nereggianti e succose. Altre barche portano tutti i frutti del mare pescati nella notte e altri uomini scaricano sul selciato avidi, affrettati come se la città al risveglio sia angosciata dall’incubo di una fame da stretto assedio”.

Ma la magia della Venezia più tradizionale – magari anche quella che ognuno di noi si porta dentro, come un sogno, o quella che Landolfi ha definito una “dimensione dell’animo” – persiste. Venezia rimane la città incantata e incantatrice per eccellenza: il rifugio “di pietra e di luce” dove Diego Valeri (Piove di Sacco, 1887 – Roma, 1976) scriveva il suo nome sul vento, e di cui redasse un’elegante e commossa Guida sentimentale (1942):

Venezia

[...] Avviluppata in un roseo velo,

sta con le sue chiese, palazzi, giardini,

tutta sospesa fra due turchini;

quello del mare, quello del cielo.

Così mutevole! A vederla

nelle mattine di sole bianco,

splende d’un riso pallido e stanco,

d’un chiuso lume, come la perla;

ma nei tramonti rossi affocati

è un’arca d’oro, ardente, raggiante,

nave immensa veleggiante

a lontani lidi incantati.

Quando la luna alta inargenta

torri snelle e cupole piene,

e serpeggia per cento vene

d’acqua cupa e sonnolenta,

non si può dire quel ch’ella sia,

tanto è nuova mirabile cosa:

isola dolce, misteriosa,

regno infinito di fantasia… [...]

Da tutt’altro punto di vista, ma sulla stessa linea di Zanzotto, col quale si intendeva bene, il geografo Eugenio Turri (Grezzana, 1927 – Verona, 2005) ribadisce l’indissolubilità del binomio Venezia-laguna, e sottolineando il lavoro dell’uomo per rendere abitabili queste terre malcerte ne rivela l’intrinseca precarietà:

“Soltanto ignorando la storia e i tempi lunghi nei quali si svolgono le vicende terrene si può restare abbagliati da Venezia e dalla sua bellezza, vederla trionfante e imperitura sopra le terre basse lagunari, così come l’hanno scoperta tanti visitatori, preda delle emozioni esaltanti che può dare un giorno – il primo giorno – a Venezia. [...] Per superare la provvisorietà delle percezioni e degli stati d’animo di una giornata e porsi di fronte a Venezia e alla sua laguna con il desiderio di capire, di darsi conto dell’attrazione suscitata dall’eccezionalità e dalla unicità di Venezia, occorre dunque guardare alla geografia e alla storia, ai tempi lunghi di questa e ai processi incessanti che rinnovano gli assetti di quella. E considerare la storia e la geografia della città come inscindibili dalla storia e dalla geografia della laguna, la quale ci mostrerà come quest’ultima non è che un territorio che Venezia si è cucita intorno: la sua cornice naturale, il suo spazio utile, il suo territorio minimo ma essenziale, la sua valva di cui essa, Venezia, è la perla. Considerate nei tempi lunghi, Venezia e la sua laguna appariranno non tanto come il miracolo di una fase storica, ma come il risultato della lenta e paziente costruzione degli uomini, della loro sfida secolare per realizzare il loro progetto; in altre parole, la sfida degli uomini a un ambiente indefinito, caotico, primigenio, contro il quale bisognava ergersi come veri e propri costruttori del mondo, mettendo ordine nel caos originario, come Noè dopo il diluvio (Noè significa uomo nuovo), nelle terre alluvionate dai climi post-glaciali e assediate dal mare. Fuori dalla letteratura e dalla metafora Venezia e la laguna vivono insieme, sono il risultato di un progressivo ed eroico adattamento degli uomini alle difficoltà di un ambiente difficile, mal definito: bagnato, melmoso, repulsivo da una parte, sabbioso, infido, minacciato dal mare dall’altro. [...] Ecco così che la laguna non può essere vista come una costruzione data, stabile, immutabile, che la natura ha preparato per gli uomini, come ideale rifugio per i fuggitivi della terraferma [...]. Al di là dei modi e dello stile, bisogna riconoscere che la storia della umanizzazione della laguna è stata contrassegnata da una sorta di vis aedificandi, come modo di dare consistenza concreta al successo politico e commerciale ottenuto fuori dal suo ambito. Ma dal nostro punto di vista essa è stata l’utopia di Venezia, l’utopia di farsi città di pietra e di marmi, solida e quadrata, verticale e densa, come di una città destinata a durare; è come se i veneziani avessero dimenticato le loro origini, come se avessero perduto memoria dei tempi lunghi attraverso i quali si formano i paesaggi fisici e si svolge la vicenda geologica di cui pure i loro antenati sono stati spettatori”.

Un altro veneziano d’oggi, infine, il poeta Andrea Longega (1967), vede così la natura di chi nasce e cresce in laguna:

Dentro sta aqua so nata

e dentro sta aqua morirò.

Semo lontre nuialtri venessiani

semo rane, e no sténe creder

co se lagnemo de l’aqua che cresse,

co le fondamenta va soto

co va soto le cali

dentro quel aqua se impianta

le nostre raìse

e co serve come i sorzi trovémo

sempre na pièra più alta, na sfésa

che ne salva.

*

Dentro quest’acqua sono nata

e dentro quest’acqua morirò.

Siamo lontre noi veneziani

siamo rane, e non credeteci

quando ci lamentiamo dell’acqua che sale,

quando le fondamenta affondano

quando affondano le calli

dentro quell’acqua si piantano

le nostre radici

e quando serve come topi troviamo

sempre una pietra più alta, una fessura

che ci salva.

E Giacomo Noventa (Noventa di Piave, 1898 – Milano, 1960), riprendendo Machado e scrivendo in veneziano, quasi cent’anni fa (1932):

Tuto passa, e tuto resta,

Ma cossa resta del nostro passar,

Un passar scrivendo stradéle,

Stradéle in mezo al mar.

Fonti:

A. Zanzotto, Venezia, forse, in Le poesie e prose scelte, a cura di S. Dal Bianco e G. M. Villalta, Mondadori, Milano 1999, pp. 1051-1065.

A. Ongaro, La partita, Longanesi, Milano 1986, pp. 8-11.

P. Barbaro, Ultime isole, Wetlands, Venezia 2022, pp. 36-7.

G. Piovene, Viaggio in Italia, Mondadori, Milano 1953, p. 28-9.

G. Comisso, Un’ape a Venezia, in Veneto felice, Longanesi, Milano 1984, p. 23.

D. Valeri, Venezia, in Poesia (1910-1960), Mondadori, Milano 1962.

E. Turri, La valva di Venezia, in I. Brodskij, D. Cosgrove, E. Turri, La laguna di Venezia, Cierre, Verona 2012, pp. 18-20 e 36-7.

A. Longega, Caterina (come le cóe dei cardelini), nuova edizione Le Lettere, Firenze 2024.

G. Noventa, Versi e poesie di Paolo Sarpi, Mondadori, Milano 1956.

La definizione di Landolfi si legge in P. Di Palmo, Venezia, Edizioni Unicopli, Milano 2017, p. 143.

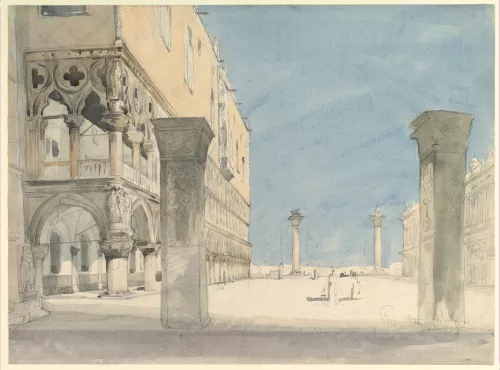

In copertina, View of the Piazzetta di San Marco in Venice, Wilhelm Gail.