Biografie / Coccioli, Kafka, Grossman: si può raccontare il narratore?

Cosa cerchiamo nelle biografie di autori (o personaggi) che amiamo? Me lo chiedo da tempo e non ho mai trovato una risposta adeguata, pur avendone lette parecchie: di musicisti, pittori, filosofi, scienziati, e naturalmente dei miei letterati di riferimento. Credo ne siano state scritte migliaia e se ne continueranno a scrivere ancora, quindi esisteranno sicuramente esperti molto più esperti di me. Non credo sia possibile enumerarle e classificarle ma, dopo un’ovvia scrematura e separando le buone dalle mediocri o pessime, possiamo cercare di raggrupparle in sottogeneri distinti, secondo la formazione dell’autore (uno storico, un filologo, un narratore, un critico letterario, un divulgatore…) e secondo lo scopo (agiografico, analitico, accusatorio, neutro…). Escludo da questa modesta riflessione le autobiografie, che in un certo senso sono le dirette antagoniste delle biografie: nascono spesso per correggere interpretazioni di terzi, e ai miei occhi hanno lo stesso spessore delle dichiarazioni di poetica degli autori. Personalmente preferisco l’approccio degli storici, di quelli capaci di diventare anche un po’ filologi. Soltanto la biografia scritta da chi ha conosciuto e frequentato a lungo l’autore che ci interessa può darci qualcosa di più. Per esempio, raccontando gli ultimi mesi di Kafka a Berlino non è possibile ignorare il contesto storico, che mostruosamente sembra assumere le forme preconizzate dal grande praghese proprio mentre lui dopo tanti tormenti è approdato a una vita tranquilla con la sua Dora. Sto parlando della ben nota biografia di Kafka scritta da Max Brod (Franz Kafka. Una biografia, Passigli editore 2018, a cura di Ervino Pocar). Non voglio aprire qui una parentesi kafkiana che per sua natura tenderebbe a non chiudersi mai, cito la bellissima biografia di Brod come un paradigma: certamente è la biografia letteraria più letta dagli scrittori di tutto il mondo. I materiali del biografo sono dunque questi: conoscenza personale del soggetto da ritrarre, oppure profonda conoscenza delle opere unita alla lettura di tutte le lettere ritrovate, di tutti gli articoli dispersi, dei preziosi quaderni, interviste di testimoni, amici parenti e conoscenti.

Anche gli scarabocchi d’autore fatti parlando al telefono potrebbero tornare utili. La ricerca del filologo è per alcuni tratti identica a quella del collezionista, basti pensare a Il carteggio Aspern di Henry James. Ma l’energia che spinge il biografo è la stessa che spinge noi a leggerlo? O forse il lettore è soltanto spinto dalla grande forza della curiosità, in sé per nulla disdicevole? La curiosità ha molte facce. Ci incuriosisce sapere quando scriveva, con quale inchiostro o con quale tastiera, se lo faceva di notte o a mezza mattina, se prendeva molto caffè (Balzac), cosa leggeva, quanto leggeva, come si regolava con il\la coniuge, o di fronte a certi eventi clamorosi, le cose cha amava raccontare, gli amici e le amiche, la situazione materiale (aveva soldi? poteva permettersi di perdere tutto quel tempo scrivendo?). Per esempio riuscire a capire l’umore di fondo dell’autore in questione: allegro, cupo, distratto, affettuoso, anaffettivo, erotomane, asessuato, magari accogliendo qualche pettegolezzo: un autore è anche i pettegolezzi che lo circondano. Insomma cerchiamo di sapere qualcosa di più, sul nostro amato autore, si potrebbe anche dire che lo umanizziamo, lo avviciniamo a noi.

Quando scrive è in un altro pianeta, pensiamo, ma quando vive, quando riceve gli amici o quando resta solo in casa è come noi? Per esemplificare ancora citerò un brano della biografia di Brod che mi ha colpito particolarmente, a proposito dell’umorismo in Kafka: “Quando Kafka leggeva i suoi scritti agli amici, quell’umorismo diventava manifesto. Ridemmo, per esempio, senza freno quando ci fece sentire il primo capitolo del Processo. Egli stesso rideva talmente che per qualche momento non era capace di continuare la lettura. Fatto abbastanza strano quando si pensi alla tremenda serietà di questo capitolo.” Aneddoto non banale, assai simile al dispiacere di Cechov di fronte alle interpretazioni ispiratissime e drammatiche dei suoi testi teatrali: intendendo con questo un equivoco almeno parziale (non credo si aspettasse risate a crepapelle), ma davvero di fondo. Un’opera può anche passare alla storia come un equivoco irrisolto, forse quasi mai per quel che è davvero. Ammessa l’umana curiosità devo però cercare di decifrare l’umana delusione che si mescola al piacere della lettura. Manca sempre qualcosa, in una biografia, o almeno questa è la sensazione che resta. Le biografie, pur notevoli, che ho appena letto o riletto, di Balzac e Newton, hanno saputo sciogliere l’enigma di questi due signori? No, perché entrambi sono inaccessibili. Come i numeri scritti per terra con la punta del bastone da Newton, che tutti evitavano con cura di calpestare. Molti autori sono esattamente le loro opere, poche o tante che siano. La loro vita residua è uno scarto.

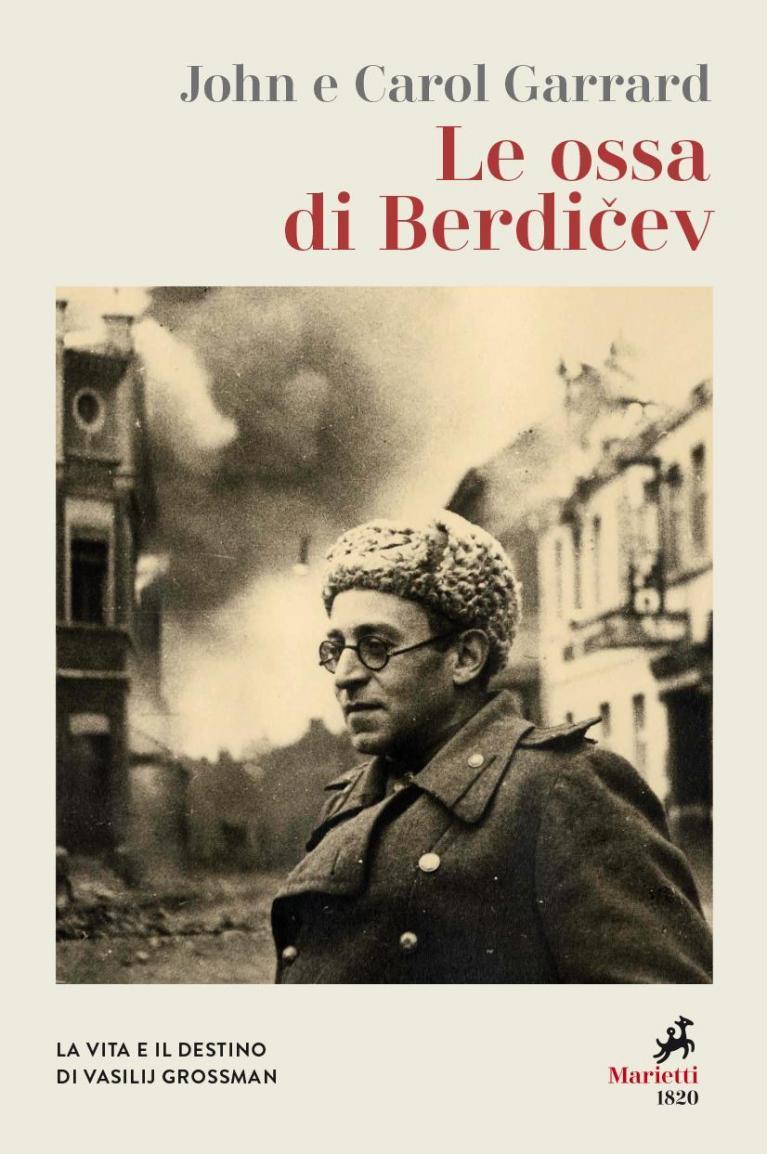

Della storia restano le parate finali, i grandi nomi, ma la realtà è un compendio di individui e di azioni. Degli eroi di Stalingrado si sarebbe persa ogni traccia senza la testimonianza partecipe e in divisa di Vasilij Grossman. Di lui scrivono con passione e competenza John e Carol Garrard: Le ossa di Berdičev: la vita e il destino di Vasilij Grossman (Marietti editore). L’individuo irrompe nella storia, ne è il bagliore essenziale che però scompare nell’esplodere di una bomba. Stalin era stato anche un pessimo comandante militare, reagendo con ottuso ritardo all’invasione nazista. La guerra trasforma i sovietici in russi, per poi rovesciare l’operazione con propaganda e eliminazioni, cioè riscrivendo la storia. La prima mossa del falsificatore di storia non consiste in realtà nel riscriverla, ma nel censurarla. Ventimila ebrei assassinati barbaramente a Berdičev: lo stesso numero di morti della Comune di Parigi, per intenderci. I bambini ebrei sterminati a Belaja Cerkov’il 20 agosto 1941. I trentamila ebrei sterminati a Babij Jar. Assassinati a fucilate dai nazisti, con la collaborazione di molti ucraini. Questi ultimi avevano il compito di abbattere i pochi sopravvissuti alle pallottole che scavavano la terra della fossa comune in cerca di ossigeno. Così Grossman immaginava la fine di sua madre: il suo peccato imperdonabile di non averla soccorsa in tempo. Perché Stalin ha sentito il bisogno di occultare la Shoah iniziata in terra russa? Soltanto per non ammettere il ruolo di molti ucraini in questo massacro? Qualunque fosse il motivo lo scrittore-soldato non poteva accettarlo.

Soltanto così si spiega il coraggio del soldato Grossman, che stupì con la sua freddezza sul fronte combattenti più navigati di lui. Una parte di Vasilij Semënovič era già morta: doveva soltanto consegnare la sua lettera d’addio. A un Grossman giovanile, ancora rivoluzionario e leninista, segue una rapida serie di trasformazioni. Prima accolto con qualche freddezza dagli scrittori ufficiali sovietici, poi guardato con diffidenza, poi osannato come straordinario reporter di guerra da Stalingrado all’assalto finale a Berlino (scrive reportages di guerra ineguagliabili, come soltanto i grandi scrittori possono scriverne), poi guardato con diffidenza, quindi ostacolato e perseguitato fino alla morte. Come tanti eroi di Stalingrado, del resto. La biografia dei coniugi Garrard mette in giusta evidenza, pubblicandole in appendice, le lettere scritte da Grossman alla madre morta. “Negli ultimi vent’anni anche molte persone che ti hanno amato sono morte. Tu non vivi più nei cuori di papà, o in quello di Nadja e di zia Liza – tutti se ne sono andati. E mi sembra che il mio amore per te sia ancora più grande e intenso perché ora sono rimasti così pochi i cuori ancora in vita nei quali anche tu vivi. Lavorando a Vita e destino negli ultimi dieci anni ho pensato a te costantemente. Il mio romanzo è dedicato al mio amore e alla mia devozione per il popolo. Questa è la ragione per cui è dedicato a te. Per me tu sei l’umanità e il tuo terribile destino è il destino dell’umanità in questi tempi inumani.” Vita e destino non è un romanzo fondamentale soltanto perché incrocia il cammino della storia, ma perché è letteratura pura, ai vertici del suo secolo e di questo.

È vero, Grossman ha una laurea scientifica che arricchirà il suo sapere e il suo modo di sapere, ma la sua vocazione letteraria è precedente e profonda, e non la tradirà mai. Il prezioso dattiloscritto, sequestrato dal KGB ma salvo in una copia clandestina, giacerà nella credenza di una cucina russa per decenni. Per Vita e destino la condanna era stata a morte (“Non sarà possibile pubblicare il tuo romanzo prima di 250 anni”) e infatti neppure Nikita Chruščëv ne consentirà la stampa. Usciranno Il dottor Zivago e Una giornata di Ivan Denisovich, ma non Vita e destino, il romanzo più temuto anche dal Potere morente. Ho sempre pensato che una pubblicazione meno tardiva di questo libro avrebbe modificato il destino culturale di molti intellettuali occidentali. Di sicuro, e per quello che vale, la lettura di Vita e destino ha modificato me e il mio modo di pensare la storia. Per capire meglio il rapporto tra Potere e Poesia, che nella Russia sovietica ha conosciuto un’asprezza mai raggiunta (come se i poeti fossero davvero l’ultimo baluardo contro la tirannide) si potrebbe leggere lo splendido ritratto di un’epoca e di una città che questo rapporto lo racconta a fondo: Bagliori a San Pietroburgo, di Jan Brokken (Iperborea editore).

L’ultima biografia che ho letto è in forma di romanzo e riguarda un grande dimenticato, Carlo Coccioli. Autore che ho cominciato a conoscere molti anni fa grazie al consiglio di Pier Vittorio Tondelli, suo lettore appassionato. Molto bello il saggio che gli dedica, raccolto in Un weekend postmoderno. Il plurale scelto nel sottotitolo da Alessandro Raveggi (Grande Karma, vite di Carlo Coccioli, Bompiani editore) è assolutamente corretto: Coccioli non è soltanto un misterioso scrittore scomparso dopo una prova forse occasionale (si pensi a un altro grande dimenticato, Dante Arfelli) ma la sua lunga carriera, che conta una quarantina di titoli, è opera di almeno tre o quattro autori che hanno abitato il suo corpo e la sua mente. Giovanissimo partigiano, forse per amore ma con tanto di medaglia al valore, monarchico, cattolico, omosessuale, ebreo, buddista, scrittore italiano, scrittore francese, scrittore messicano. I suoi libri sono tutto questo. Dovrebbe bastare per rendergli il posto per nulla secondario che gli spetta. “Quello che si ama nell’opera di Carlo Coccioli” scriveva Tondelli, “non è solo l’incessante tormento teologico che lo ha spinto ora verso il cristianesimo ultraortodosso, poi verso l’ebraismo, quindi fra gli Stati Uniti e il Messico, verso gli Hare Krishna della Casa di Tacubaya (1982, i riti indigeni, lo spiritismo, la psicadelia e gli Alcolisti Anonimi di Uomini in fuga (1973) e, finalmente, verso le filosofie e religioni orientali, l’induismo e il buddhismo Zen.” Quindi cita un brano da Piccolo Karma: “Quanto ho dovuto camminare per ritrovarmi dove un indù analfabeta si trova quando viene al mondo!Che noi dell’Occidente si debba spendere la vita per capire finalmente che dare da mangiare a un animale affamato è praticare Dio?”.

Che il romanzo biografico sia romanzo a tutti gli effetti è chiaro a tutti. Il paradigma in questo caso (per sceglierne uno recente) è senz’altro La notte della cometa di Sebastiano Vassalli, dedicato alla vita di Dino Campana. Raveggi sceglie questa strada, certo non facile, e crea un alter ego che si mette (tondellianamente: è nota la passione di Pier Vittorio per case e tombe degli autori che amava) sulle tracce di questo strano scrittore. Del mondo accademico italiano Raveggi non deve pensare un gran bene: il capo del suo alter ego, tale Merendoni, che approfitta della sua condizione di benestante per farlo lavorare quasi gratis, fa scattare nel lettore la voglia di licenziarlo. “Ma quale Tondelli e Tondelli. Tondelli non va più!” grida il Merendoni invitando il suo sottoposto a leggersi Coccioli, che con le sue stranezze offre qualche appiglio per un ripescaggio, almeno accademico. L’immersione messicana, sulle tracce di misteriosi manoscritti (il Grande Karma progettato da Coccioli) e di testimoni, amanti e conoscenti, che possano restituirci una rappresentazione unitaria di un autore nomade e multiforme è secondo me la parte più interessante del libro. Il Messico sembra restato tale e quale, come se Coccioli fosse uscito di scena da pochissimo. Non facile inseguire uno sradicato per natura. Uno sradicato paradossalmente capace di mettere radici ovunque (si pensi al suo capitolo parigino, le tormentate amicizie con Malaparte e Cocteau, per non parlare di Coco Chanel, le frequentazioni dei salotti più esclusivi della città) ma solo per poterle tagliare violentemente.

Come aveva lasciato l’Italia nel 1949 (“non potevo sopportare il predominio di Moravia sulle lettere italiane e non ero disposto a rendere omaggio né a lui né a Piovene”) lascerà la Francia, dove si conserverà a lungo l’inquietante ricordo di Fabrizio Lupo, “un corto circuito assorto e meditabondo tra sensualità, eros, religione, fede, suicidio, autodistruzione alcolica, elegie contadine, miti metropolitani” (Tondelli). Il libro susciterà (o ispirerà) alcuni suicidi, come era accaduto con I dolori del giovane Werther. Anche in Messico, dove risiederà dal 1953, conoscerà gli stessi alti e bassi. Popolarità e autodistruzione: alla fine l’amore più autentico sembra essere quello per i suoi cani, che nel romanzo di Raveggi riappariranno come fantasmi. La sua tormentata e contraddittoria unicità gli è valsa la congiura del silenzio, scattata in Italia alle sue prime intemperanze. Tradurrà e farà uscire in Italia Fabrizio Lupo soltanto vent’anni dopo la prima edizione francese. Le sue reazioni rabbiose forse hanno fatto male soltanto a lui, che alla fine della storia immaginiamo in una solitudine quasi totale, pronto a tentare la fuga o un progetto impossibile, forse una reductio ad unum delle sue molte vite.

Una biografia può suggerirci quale sarebbe stata la prosecuzione della vita del suo protagonista se la morte non ne avesse interrotto il cammino. Ma inevitabilmente si ferma all’enunciato perché questa curiosità non può essere soddisfatta. L’opera sarebbe continuata nel solco di quella che ci ha lasciato, che certamente più delle biografie e più dei diari e delle lettere contiene la verità su chi l’ha scritta.

Una grande biografia, come quella degli storici John e Carol Garrard, può illuminare l’ampio contesto in cui l’opera è nata e cresciuta, può addirittura tentare di decifrarne il disegno generale, l’energia che l’ha spinta (il bisogno di verità). Soltanto nella poesia classica si trovano esempi di tale portata: l’autore è al centro della storia, della battaglia caotica di Stalingrado, delle case-fortezza accerchiate, avanza tra migliaia di cadaveri, riconoscendo in ognuno un individuo, essendo individuo tra individui.

L’eroismo allora si mescola alla timidezza, il riserbo al bisogno di raccontare, senza omettere nulla, senza mai rinunciare alla verità. In questa importante biografia si sente il lavoro appassionato di anni, si intuisce una sorta di simbiosi con l’autore del quale hanno saputo tutto quel che potevano sapere. Un uomo mite, buono, taciturno, travolto dalla follia del secolo che lo trasforma in eroe e in grande poeta. Ma anche in una biografia così profonda (all’edizione italiana, meritevole, di Marietti mancano soltanto le fotografie citate nel testo…) si avverte qualcosa che sfugge: neanche lo studioso più scrupoloso, neanche l’amico più fidato potrà rispondere alle nostre vere domande. Forse la biografia di uno scrittore dovrebbe essere l’occasione per tornare a leggerlo direttamente. Sarà come tornare a casa. Volete conoscere i segreti più intimi di Grossman? Sono tutti lì, in Vita e destino. Un libro di guerra che però è anche un canto d’amore.

Il segreto più profondo di ogni autore è già in nostro possesso ed è nelle pagine dei suoi libri.