Speciale

Che cos’è un maestro? / Giuliano Scabia. I bambini unici maestri

In questa intervista dubita, nega, diffida che ci siano maestri. Lo leggerete. Ma Giuliano Scabia per molti lo è stato, un maestro, segreto o dichiarato, guida per percorsi nel corpo, nel teatro, nella poesia, nei testi, nella vita che germoglia, che erompe, nelle storie, negli intrecci di cose di fatti di vite nelle strade, nei luoghi degli scontri e nei posti più silenti, più segreti. È stato uno degli inventori del Nuovo Teatro in anni lontani, già avvolti nella leggenda e nelle dispute dell’accademia. Ha collaborato con Nono, con Carlo Quartucci e con i suoi attori (c’erano, tra gli altri, Leo de Berardinis e Claudio Remondi), scrivendo sulla scena un testo come Zip. Ha rovesciato il Piccolo Teatro con i segni, sessantottini, di un’avanguardia che voleva rifare le arti e il mondo. Poi ha inventato il teatro a partecipazione. Ha incontrato i “matti”, le favole, gli studenti, i montanari dell’alto Appennino reggiano, e la sua vena da ideologico-sperimentale è diventata narrativa, conversativa, interrogativa. Ha fatto un teatro che non era affermazione ma domanda, rottura continua di confini. Per trent’anni ha insegnato all’università, al Dams di Bologna, mandando ogni volta, dopo una settimana, all’aria i suoi bellissimi dottissimi programmi per confrontarsi con la pratica, dei corpi, dei testi, che ha percorso in ogni direzione, distendendoli nella città, fuori dall’università in confronto con il mondo, oppure facendoli risuonare in ogni loro microsfumatura tra le mura di una sala laboratorio.

14 azioni per 14 giorni, Sissa 1971, ph Gregorio Sofia.

14 azioni per 14 giorni, Sissa 1971, ph Gregorio Sofia.

Ha disseminato molte crescite, molte formazioni, di visioni, di domande inquiete e meravigliose, sul nostro stare nel corpo, sul nostro intessere legami, sul nostro stare in trame di storie, sul nostro stupirci per vivere, per percorrere l’inferno, per guardare la realtà. Per inventare. Lo ha fatto con la poesia, con il teatro, con l’insegnamento, con il racconto faccia a faccia o dal tronco di un albero, diventando diavolo legato a un angelo per strade di grandi città e di luoghi di montagna. Lo ha fatto con bellissimi romanzi, l’ultimo dei quali è L’azione perfetta (Einaudi), che ho recensito così su doppiozero. Per i suoi ottant’anni, nel 2015, doppiozero gli ha dedicato uno speciale, che potete leggere qui.

Scabia, chi sono i maestri?

Ci sono maestri mitici, quelli che sono scritti nelle storie sante, che so Spinoza, Buddha, Gesù, e su quelli è difficile barcamenarsi, perché non si sa mica chi siano. Qualche volta ci sono dei loro scritti, che magari in un’epoca della vita ti vengono buoni. A me, in quella mutazione continua che è la vita, è capitato di fare riferimento a figure diverse nel tempo. Metti che mi sembrasse maestro un certo poeta e poi non mi è sembrato più maestro. Ma è l’idea di maestro per me che è piena di difetti, incute dubbi.

Quali sono i difetti?

I maestri che ho conosciuto erano molto difettosi. Forse la maestria sta nel difetto. A quelli che si atteggiano a maestri per carità non andiamogli neanche vicini. Ma quelli che di fatto hanno una loro magistralità per fortuna sono degli uomini normali, con i loro difetti, le loro manie, con la loro malattia e anche con la loro morte. Per me è stato molto importante, negli ultimi trent’anni, Roberto Cerati, il mio referente editoriale all’Einaudi, quello con cui dialogavo su tutto, non solo sulla scrittura. Era l’ultimo della grande Einaudi dei tempi di Pavese, di Calvino, della Ginzburg, di Giulio… Sentivo in lui una forza... non mollare mai, anche nei momenti più disastrosi… Questa resistenza è quella che ho apprezzato di più in un uomo che si è dato come regola quella di esserci, se possibile, sempre, di non apparire mai. Proprio il contrario della società dello spettacolo, di questa presenzialità continua, autocannibalica, che è l’oggi, dove esisti solo se appari. Poi maestri, veri, veri, grandi, non lo so…

Il gorilla quadrumano.

Il gorilla quadrumano.

Qualche altra figura alla quale devi qualcosa?

Ho imparato molto da un professore che era sacerdote. Mi ha insegnato la poesia, mi ha mostrato la bellezza della poesia, negli anni del ginnasio, Giuseppe Danese, allievo di Marchesi e Valgimigli, ovvero della grande scuola di latino e greco della Padova anni trenta. Aveva l’amore della poesia, non per farti una predica cristiana, ma per mostrarti come è bella una poesia di Gabriela Mistral, un canto di Saffo, un sonetto di Foscolo. Nel suo leggere e spiegare sentivi l’amore per il suono, la musica, la metrica... Sicuramente da Luigi Nono ho imparato tantissimo a pensare di tirare dentro nella musica la storia contemporanea, il camminare per strada che diventa opera, musica. Il teatro in musica si presenta come molto chiuso in genere, e lì, in Nono, ho sentito l’attenzione, non nella forma totalmente aperta di un Cage, ma tirar dentro, tirar dentro. Per cui il giorno dopo che succede la tragedia del Vajont mi fa: “scrivimi la scena del Vajont”, e abbiamo tirato dentro l’acqua e la diga. Questo cercare aperto è stato molto “insegnativo” - e poi vedere come il fare musica non è così lontano dal fare poesia: quando lui mi chiedeva le partiture fonetiche io lavoravo sulla metrica della musica e lui su quella della poesia, c’era una totale identità di attenzione a tutte le qualità del suono, tono, timbro, così come ai suoni fuori musica, che so, la voce dell’acciaio nel laminatoio.

Rimanendo a quei primi anni sessanta, Carlo Quartucci lo consideri un tuo maestro di teatro?

No, anche se ho imparato tanto da lui, per esempio l’essere famiglia in teatro. Lui è di una famiglia di teatranti nomadi e c’era tutta la famiglia dietro quando abbiamo fatto Zip nel 1965: suo fratello ha fatto le scene… e sicuramente ho imparato proprio a stare dentro una compagnia. Maestro è un’altra cosa.

Scrittori maestri?

Credo sia stato per me importante guardare da un certo momento in poi Flaubert e Cezanne. Sono andato diverse volte a Aix en Provence proprio sui sentieri di Cezanne per cercare di capire come lavorava sul motivo, davanti alla montagna di Saint-Victoire, lungo il fiume, partendo dal suo studio, perché volevo fissare questo rapporto del guardare e scrivere, guardare e dipingere, capire cosa diventava la realtà quando a lungo, ripetutamente guardata, viene disegnata o scritta. Anche perché la mia fantasia sarebbe di stravolgimento continuo. Con Flaubert, soprattutto nei Tre racconti e nell’Educazione sentimentale, cercavo di capire il suo modo di ridare la visione della realtà, questa scrittura assoluta, questo esercizio continuo nei confronti del mondo che era la sua traduzione in scrittura. Poi sicuramente ho imparato tanto da Franco Basaglia.

Il diavolo e il suo angelo, ph Sebastiana Papa.

Il diavolo e il suo angelo, ph Sebastiana Papa.

Lo conoscesti nel cortile di una fattoria protetta, quando facevi una delle prime azioni a partecipazione con i ragazzi, quella di Sissa, nel 1971. Lui dirigeva il manicomio di Colorno. Poi ti chiamò a fare un laboratorio nell’Ospedale psichiatrico di Trieste e nacque Marco Cavallo, nel Laboratorio P. Era l’inizio del 1973…

Ho imparato da lui e dai matti di Trieste. Forse uno dei maestri più importanti per me è stato uno di loro, Cucù: arrivava al mattino, quando aprivamo il Laboratorio, indossava il camice e dipingeva tutti i fogli bianchi con i suoi cunei. Mi ha fatto capire l’importanza dei rituali quotidiani. E mi ha fatto ricordare di quando Corrado Alvaro ci raccontò (avevo diciotto anni, a Roma, c’era con me Perriera insieme a un mucchio di giovani scrittori che volevano tirare dentro nella Rai), Alvaro ci raccontò che aveva portato a spasso Thomas Mann per Roma e a un certo punto gli aveva chiesto: “ma lei come fa a scrivere quelle storie?”. E Mann aveva risposto: “Mi metto lì alle 9 del mattino e aspetto”. Ecco, questo esercizio quasi rituale dell’attesa, il compito di aspettare che avvenga non si sa che cosa, perché in una storia o in una scena di teatro non si sa che cosa avverrà. E questo rituale è il lavoro su se stessi. Un riferimento è stato sicuramente Stanislavski. Soprattutto il lavoro dell’attore su se stessi. È una metafora, però dice tutto: il lavoro dell’attore, della persona, su se stesso. Perché un attore che lavora su se stesso lo vedi subito, in scena.

Altri maestri?

Insisto. Nella commedia Visioni di Gesù con Afrodite del 1984 mi sono permesso, inventando, di far dire a Gesù: “guardate, io non sono un maestro, non conosco maestri”. Un riferimento a questo c’è anche nel romanzo L’acqua di Cecilia, perché quando Vena il costruttore della diga del Vajont - disperato nel mio racconto, non so nella realtà - va dal suo maestro di ingegneria a Bologna a chiedere consiglio, “che cosa devo fare?”, l’altro, che evidentemente non era più un maestro, gli risponde: “stai tranquillo, è tutto ben fatto, la diga starà su”. Uno che dice così non è più un maestro, forse non lo è mai stato. Ha guardato la diga ma non la montagna. In fondo, a quale economista presteresti ascolto oggi? Siamo in una barca pazza che ogni giorno sta tra naufragio e sponda da raggiungere. Inutile darsi arie di maestri. Chi rassicura così, a priori, come il maestro di Vena, non è più maestro.

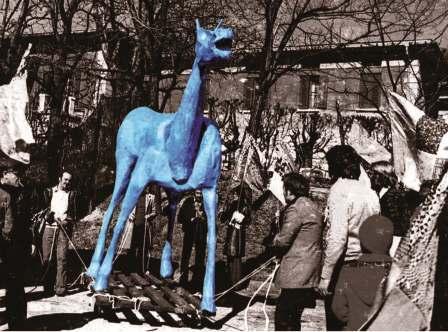

Le mongolfiere 1977, Bologna.

Le mongolfiere 1977, Bologna.

Un maestro di teatro?

Sicuramente, pur essendo lui così diverso da me, devo alcune cose a Luca Ronconi. Intanto la sua generosità nei miei confronti… E poi lui in fondo è stato la regia. Più volte mi ha fatto vedere come lavorava, per esempio ho seguito la messinscena della Tetralogia di Wagner al Comunale di Firenze. Mi ha invitato, con il Gorilla Quadrumàno, alla Biennale del 1975, che dirigeva. Ha lavorato alla scuola estiva di Santa Cristina alla Commedia di matti e assassini. Non ha fatto in tempo a portarla al Piccolo ma si è misurato con ben quattro scene. Ho visto ancora una volta come operava con maniacale precisione sul testo.

E tuo padre, una figura che hai perso presto e che ora ritorna in vari romanzi?

Mi è stato maestro fino all’età di sei-sette anni con il violoncello. Lo suonava proprio bene, preciso, non si poteva sbagliare un diesis, un bemolle. E poi aveva la generosità del suono, la cavata, gli piaceva far innamorare la gente col suono, farla piangere. Discendeva dal grande violoncellismo di Casals, dalla scuola di Serato che insegnò a Bologna, che fu il maestro di Cuccoli, che fu il maestro di mio padre. La grande scuola da cui viene anche Mario Brunello. La grande scuola del violoncellismo che entra nel mio Ciclo dell’eterno andare.

Hai spesso parlato anche di altri maestri, meno prevedibili, come Domenico Notari, il muratore e capo maggerino che conoscesti nei viaggi con il Gorilla Quadrumàno sull’Appennino reggiano. Correva, all’epoca del primo incontro, a Marmoreto di Busana, l’anno 1974. Fece entrare te e i tuoi studenti nel mondo del maggio drammatico, rappresentazioni epiche organizzate dalla gente dei paesi d’estate nell’Appennino tosco-emiliano.

Domenico Notari, Minghìn, era il capofamiglia di una grande famiglia con sette tra fratelli e sorelle. Aveva la poesia. Oltre a fare le ottave, aveva la poesia. Aveva sempre una martora o un merlo in tasca. Era un muratore, aveva un po’ studiato perché era stato in seminario. Aveva letto l’Ariosto, il Tasso. Scrisse o trascrisse due maggi drammatici. E gli piacque entrare in gioco di corrispondenza con me facendo ottave. E per me è stato maestro di poesia, come fu il mio professore del ginnasio. Ho visto come era umile la voce della poesia e come si legava a un antico modo che va dai canti di Dante ai cantari popolari del tre-quattrocento ai poemi cavallereschi fino al fare ottave di oggi. E secondo me ci passa dentro anche la nascita del melodramma, il primo vagire della Camerata fiorentina, ci passa dentro Monteverdi, tutta questa meraviglia di quando poesia parola musica sono parallele ed è limpido il dialogo tra la poesia e la melodia.

Marco cavallo verso Trieste con artisti e matti.

Secondo te un maestro che importanza ha nel dialogo tra le generazioni?

È pieno di guru in giro per il mondo. I giovani dovrebbero guardarsi un po’, dai maestri. Girano tante patacche, e ne sono girate tante, tanti bonzi che mettono su bottega. Son cose anche utili, ma maestro è uno di cui ti puoi proprio fidare. Ognuno se li trova, quelli da cui imparare. Bisogna misurarsi corpo a corpo. Ho conosciuto figure forti come padre Vannucci, nel suo eremo in Toscana. Era un maestro? Quando ci insegnò la preghiera esicastica, in quel momento sì, perché non voleva brillare. Diceva: guardate io prego così. Non andò mai in televisione. Oggi, chi lo ricorda? Eppure è una presenza fortissima, decisiva.

Tu hai a lungo insegnato all’Università, al Dams di Bologna, il primo, il più innovativo, e in molti ti hanno considerato maestro.

Non io, non io.

Eliminiamo il termine maestro. Qual è stato, qual è, il tuo metodo, e quali sono state le tue pratiche di trasmissione, se si possono sintetizzare?

Credo di aver capito che il teatro e la poesia, la poesia e il teatro nel corpo possono per un momento farti stare bene, farti passare la follia. E questo l’ho capito facendolo, quando ho visto la gente che si illuminava in manicomio col cavallo. Là ho capito che quella era la cosa… quando abbiamo fatto il Gorilla… che quello era Dioniso. Lo so adesso e continuo a fare queste cose qui, che sono assolutamente vere, Dioniso vivente. Puoi metterlo anche in palcoscenico ma lì è un po’ prigioniero, ci sta un po’ in gabbia. Perché lui è come l’acqua di fonte, come la vita che sboccia. È il boccio. Il resto è accademia o commercio di cadaveri (“commercio di cadaveri” è una frase di Dino Campana). Io voglio persone viventi, che si illuminano quando mi sentono parlare, raccontare, o parliamo insieme o quando gli faccio: “recitiamo insieme questa roba, proviamo…”. Non voglio commercio di cadaveri dell’accademia, post pre dopo dopo ancora dell’avanguardia... È il vivente che è lo splendore. Ecco, questa parola che Gianni Celati ha messo nel saggio sulla Fantastica visione: “fare riserva di splendore”. È ancora di più che il lavoro su se stessi: è fare per te, che se non hai splendore non lo trasmetti, far sorgere splendore negli altri, insetti, cani, perfino i morti possono prendere splendore con la riviviscenza, quando li richiamiamo in presenza col teatro. Splendore. Non farmi morire di noia. Dammi vita. Studiando come matti, con edizioni critiche, filologia, ma è il vivente il teatro, la poesia. Il vivente. E questo nel Ciclo dell’eterno andare è evidente, come nella trilogia di Nane Oca. È quello che piano piano ho capito dal poeta muratore Sveno, figlio di Minghìn Notari, dai maestri più strani, da quelli che cantavano il maggio, da quella loro forza quando si scatenano.

Resurrezione di Buchner 1978 Bologna.

C’è stato un momento, negli anni settanta-ottanta, in cui molti intellettuali considerati maestri si sono ritrovati a insegnare al Dams di Bologna. Tu eri uno di loro. Cosa puoi raccontare?

Al Dams ho trovato tanti compagni di strada. Ho trovato tanti maestri, in formazione, tra gli studenti. Il gruppo di insegnanti che si era formato era straordinario, con Celati, Eco, Guido Neri, Thomas Maldonado, Pierluigi Cervellati, Fabrizio Cruciani, Carlo Ginzburg, Piero Camporesi, Alfredo Giuliani… c’era gente di grande valore. Scambiarsi suggestioni e ricerche era elettrico. Penso che soprattutto i primi anni eravamo tutti in stato di trance. Facevamo lezioni in tre, con Celati, con Camporesi, nel mio corso. Entrava il sapere delle biblioteche e delle ricerche di Camporesi, la curiosità delle domande di Celati ancora tutto preso tra le fantasie di Propp e Bachtin, ancora libresco però molto utile e affascinato dalla realtà che entrava a fiumi tramite noi col Gorilla, che portavamo il fuori nelle aule dell’università. Si stava a bocca aperta. La sera ci ritrovavamo magari da Carlo Gajani, il pittore, o al ristorante o si camminava. Era un continuo scambiarsi sentieri, suggestioni. Eco scrisse a sorpresa un articolo su Marco Cavallo capendo come pochi la diversità della scrittura e di quel fare che, non volendo curare, curava. Quella roba è entrata nel Dams in una stagione unica dell’università italiana, di respiro verso l’aperto. Entravano tutte le suggestioni maturate attraverso i poeti, Hölderlin, i greci, Rimbaud, i poeti del novecento, gli italiani, i russi. Ci riempiva l’avventura della Nuova Musica, che però si stava chiudendo, si stava accademizzando. L’avanguardia stava diventando pompier, per cui era importante per me sfuggire, trovare interlocutori nella voce delle strade. Ecco perché dopo ho fatto Il Diavolo e il suo Angelo, a Perugia, nel Casentino, nel Carnevale di Venezia, a Roma, a Parigi, per confrontarmi con la strada, con i residui della strada, perché sentivo venire questa epoca di adesso, delle app, sentivo venire la rete, la fantasmizzazione dei corpi. E adesso infatti sto facendo un gioco diverso…

Stabia legge Albero stella di poeti rari, ph Maurizio Conca.

Stabia legge Albero stella di poeti rari, ph Maurizio Conca.

Oggi esistono ancora maestri o si è interrotto qualcosa?

Ho negato l’esistenza dei maestri, quindi... Eppure esistono figure di riferimento, di resistenza. Non saprei dire dove sono. Maestri veri, sempre, sono i bambini. I bambini non ancora adultizzati, non ancora rincretiniti dal vendergli roba. Il bambino ha l’assoluto in sé, l’assoluto è il gioco, cioè il teatro. Il gioco è dio, dio è gioco. Dio non è quello normativo che detta le tavole della legge, è il grande gioco dell’universo. Il bambino è il suo sacerdote, fino a che non viene rovinato dalla scuola, dal mestiere. Però, siccome i bambini nascono sempre, il gioco si rimette sempre in gioco. È il fanciullino? NO! Il bambino è un essere feroce, tremendo, ma è l’assoluto gioco, l’assoluto in sé diverso, è maestro perché non lo dice mai “io sono maestro”. Lui, è l’unico maestro che io riconosca.

Giuliano Scabia.

Giuliano Scabia.

L’unico?

Ce n’è un altro, l’ho messo nel Canto del re del mondo (l’operina di auguri che scrivo sempre per Capodanno, quella del 2014). È Fiore, lo spazzino. Io non l’ho incontrato. Vive in Pakistan. Lui pulisce il mondo e canta. L’ha descritto così una persona che l’ha incontrato. Fa la cosa che gli altri si vergognano di fare. Ricordiamoci che Lorenz quando vinse il premio Nobel nel 78 disse che le deiezioni sono oggi il problema dell’umanità. Io l’ho preso in parola. Fiore è un fuori casta, è un reietto. Ma fa lo spazzino. E canta. Per gioia.